9��9��

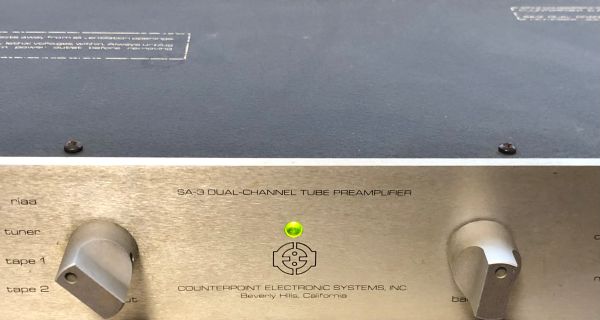

COUNTERPOINT(�ȉ��J�E���^�[�|�C���g�jSA3�B

���Ă�����[�̕������G�[�X�I���݂������v���A���v���B

���ƃg�����W�X�^�[�̃n�C�u���b�h�Ƃ��S�˂̍�������삾�Ƃ��F�X���邪

�ꌾ�ł����Ɠ��{�̑�胁�[�J�[����͏o�Ă��Ȃ������ł��낤�^�C�v�̃A���v�Ƃ������Ƃ��B

���Ă������ߔN�\�ɏo�ė��Ȃ������̂ɂ͗��R�������āA������s�����������炾�B

�ǂ����v���e�N�g���|�������悤�ȁc�Ƃ������Ƃł������肵�Ă����̂�limited�t���ɗa�����̂�7�����������B

���_�������ƕʂ��ُ햳����A�Ƃ������ƂŖ��ߕ��ƁB

���H�Ƃ����������������߂��ė�����m���������ł���B

���ꂼ�j�̖ʖڊےׂ�݂����Ȋ��������������Ă��Ȃ��Ȃ炻��ɉz�������Ƃ͖����B�߂ł����߂ł������B

�Ƃ������Ƃŋv���Ԃ��SA3�̂��̉����Ă݂悤�Ƒ�����������B

9��10��

���͂ǂ���H�̑O���X�s�[�J�[���ǂ�����H

����͒��O�܂Ń��[�e��RA-02�Ɍq���ł������j�A��A1���g�����ɂ����B

����o������CD-10�ƁA�܂��RA-02�̋����ʒu��SA3�{907MOS LTD���[�܂����`�B

�������A��������C���������܂�B

����A������SA3�̃{�����[���ʒu������Ȃ����������̂��������ĉ��ǂ���ł͂Ȃ��H

�i907MOS�̃{�����[����12���t�߂ɐݒ�j

�X�J�b�Ƒu�₩�B����ł��ăg�Q�g�Q�������͊F���B�悭���n���Ń`�[�Y��邪���Ƃ��B

���炭���̂܂܂��j�R�j�R�����Ă����̂��������Łc

���炭���x�݂������X�s�[�J�[�B�����T�����[���o���Ă݂�B

���C���_�C���N�g�ɂ�������907MOS�̓{�����[�����L���Ȃ̂ɉ����ăX�s�[�J�[�Z���N�^�[���������܂܁B

�����烊�j�A���͂��̂܂܂�B�[�q�ɃT�����[��ڑ��B

��������́c�Ȃ̂����c

9��13��

���́A�Ȃ̂����ǂ��������������悤���B

�Ȃ�Ƃ����b�T�����Ă���B

�T�����[�̃E�[�t�@�[���A�Ȃ��o�����Ȃ����h�����R�[���݂�����

��������B

����Ȏ��͍��܂Ŗ���������ŁA��荇�킹�������Ƃ���

�����悤���Ȃ��B

�ǂ����悤�H

�̂�������呛�����������������u�����ɂ��Ă���B

9��14��

��̍��������ʓ��ɍs�����Ă��܂���(;^��^)

�����������Ȃ������Ƃ��e�����Ă���B

SA3��HMA-9500�Ƃ������N�̑g�ݍ��킹�B

���ȗ����낤�H

������T�����[���q���ŁA��肭��Ȃ��Ƃ�����Ɩ��B

���̉������A�������ɂ��Ă������R���r����������ON�C�����݂����Ȃ��̂�������B

�Ȃ�Ă������A�u�ق��Ē����Ă�v�A�݂����Ȑ������@�킩�甭�����Ă���B

�A���v���X�s�[�J�[�����������O���b�v���n�߂Ă���B

�ł��A�������Ē����Ă݂�Ƃ݂��SA3�Ƃ����̂��ĊO�ӂ����炵���\��������v���������̂�������Ȃ��B

�i�ŋߖ{���ɂ����������Ă����̂ŋL�����B���j

������907MOS LTD���ƑS�̂ɗD�����{�ʂ̉��ɂȂ�̂��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�ʂɂ��ꂪ�����Ƃ������łȂ��g�ݍ��킹�̖�肾�B

9��15��

���̑g�ݍ��킹�iSA3��HMA9500�j��G7���炵�Ă݂����Ȃ����B

�ǂ���B�c�͓̂�����O�̂��Ƃ��B�Ǝv���B

�T�����[�Ɣ�ׂ��G7�̕����\������������{�����[��������

���������_�o���ɁB

��������͋C��t����ςނ��Ƃ��B

����������̂��c���m�C�Y�B

�c�c���m�C�Y�Ȃ�Č����Ă��m��Ȃ��l���Ⴂ�}�j�A�ɂ͋��邩���H

���������p��͖��Ȃ��̂�����������͖������낤�ƌ����������Ȃ�B

�����Ƃ��A���̕ӂ��J�E���^�[�|�C���g�炵���ƌ����炵�������ƌ�����

���̒ʂ肾�B

���Ă����Ȃ��A���v�Ɏ������݂̂͜��邪

���̃A���v�A����������i�������Ă������

����Ȃ�ɐi������\��������B

�܂��ϑz���Ă��邾���̎����y�����̂��낤���B

9��17��

�O�����A��SA3�B

���퓮��ƂȂ�Ƃ��̂܂܂���������ܑ��Ȃ��B

������ƍl���Ĕz�u�����B

�l�������Ƀ��C���A���vHMA-9500�������ցB

9500�̕��M���l����ƍD�܂����Ȃ��B���x�É��t�@����u�����B

����ɂ��Ă�SA3�݂����ɉ��s���������v���̓��b�N�ɓ���Ă��܂��Ǝg���ɂ��������̏�Ȃ��B

�ʑΌ^�̓d���g�����X���P�[�u�����o���̂��ߖ��҂��B

�{���̓��b�N���V�̏��ɒu���Ďg���̂��ǂ��̂����A������[�̕����ł͂����̓A�i���O�v���[���[�B��

�w���������ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B

�m�C�Y���Ƃ�������CD�v���[���[���痣���Ēu����̂�����ő�̃����b�g�������R�Ȃ���c���m�C�Y�̓_�ł͕ω��Ȃ��B

�������S�Ȃ��������D���Ȃ��Ă���̂��B�s�v�c�Ȃ��̂��B

GT�̉��X�V�ł��B

�matu Audio����B

�������������B

9��18��

KP�|07���������̂�907MOS���������̂��B

�����Ɨ����Ȃ̂��낤����a�����������B

9��20��

�����̂͊��S�ԊO���B

�����ɂȂ��Ă��邵�^���ɓǂޕ��ł͂Ȃ����Ƃ�

�\�߂��f�肵�Ă����B

25�N�Ɣ��N���o�߂������̃T�C�g���A���炩�̌`�������Ďc�����Ƃ͏o���Ȃ�����

��X����Y�܂��āi�傰�����j����B

AI����Ȃ����ȒP�ɂ�����@������̂ł́H�Ǝv����

Claude�Ȃ���̂ɃI�[�f�B�I���L�̃��j���[�y�[�W�݂����ȕ���

���荞��ł݂���o�Ă����̂��ȉ��̕��͂��B

���ԓI�ɂ͂����Ƃ����ƒ������Ԃ̂����Ă���̂���

�Ȃ���2015�N����2018�N�܂ł�3�N���̕��ɂȂ��Ă���B

AI���d����I�Ԃ̂��낤���H

�₽��Ɓh���p�h�Ƃ������t���o�Ă��邪����̈�킾�낤�B

�ł��A�܂��u�ԓI�ɂ��ꂾ���̕���f���o���Ă���̂�����

AI����ׂ��ł���B

���������������̂́A���ꂾ���̎����킸��3�N�̊Ԃɂ���Ă���l�Ԃ����݂���Ƃ����������B

����A�����̂�������Ȃ̂��B

�S�����Ă��܂����c

��

���̖{�́A�u������[�̕����v�̃v���t�B�[��2�y�[�W���璊�o�����A2015�N����2018�N�ɂ����Ă̏ڍׂȋ@�퓱���E���p�L�^�����n��ł܂Ƃ߂����̂ł��B����4�N�Ԃ́A������[����̃I�[�f�B�I���C�t�ɂ����ē��Ɋ����ȋ@��̓���ւ����s��ꂽ�����ŁA�A�i���O����f�W�^���A�X�s�[�J�[����w�b�h�z���A�����ĈӊO�ɂ��o�C�N�܂Ŋ܂ޕ��L����̐��E���L�^����Ă��܂��B

���̔N�̎n�܂�͐Â��ȃX�^�[�g�ł������A��ɑ����@�퓱�����b�V���̑O���ƂȂ�d�v�Ȏ����ł����B

��v�����@��

���ڃ|�C���g�FQUAD405-2�̓d���g�����X���� ���̌��̍ł��d�v�ȏo�����́AQUAD405-2�p���[�A���v�̓d���g�����X�����ł����BQUAD�̖��@�Ƃ��Ēm���邱�̃A���v�̃����e�i���X�́A������[����̋@��ɑ���[��������o�����ł����B

�l�b�g���[�N���ւ̑���

���̎����A�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�ւ̊S�����܂�n�߂܂����B�����ɁA����X�s�[�J�[�ւ̎��g�݂��{�i�����Ă��܂��B

�j�A�t�B�[���h���X�j���O�̒T��

�j�A�t�B�[���h���X�j���O�i���ߋ����ł̉��y�ӏ܁j�ւ̋����́A������[����̉��y�̌��ɐV���Ȏ����������܂����B

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�{�i����

���̌������ɁA������[����̃I�[�f�B�I�V�X�e���͏]���̃A�i���O�ECD�v���[���[���S����A�l�b�g���[�N�Ή��V�X�e���ւƑ傫���ǂ��܂����B

��^�V�X�e���̍\�z

�X�[�p�[�E�[�t�@�[�ւ̒���

����X�s�[�J�[�̐��E�ŁA�ቹ��̍Č��ɖ{�i�I�Ɏ��g�ݎn�߂܂����B38cm���a�Ƃ����T�C�Y�́A��ʓI�ȉƒ�p�I�[�f�B�I�Ƃ��Ă͑�����^�ł��B

�V�N���}���A�O�N���瑱������X�s�[�J�[�v���W�F�N�g���p������܂����B

�T�E���h�o�[�̎���

���̎����A�V�X�e���\���̑啝�Ȍ���������������Ă������Ƃ��M���܂��B

�A�i���O�n�̋���

�f�W�^�������i�ޒ��ł��A�A�i���O���R�[�h�Đ��n�ւ̓����͌p������܂����B

�J�[�g���b�W�̎���

�J�[�g���b�W�R���N�V�����{�i�� ���̊��Ԃɓ������ꂽ�J�[�g���b�W�Q�F

Audio-Technica�n

�e�N�j�N�X�n

�V���A�[�n

���̑�

���̎����̃J�[�g���b�W���W�́A������[����̃A�i���O�M�̍��܂��@���Ɏ����Ă��܂��B

�J�Z�b�g�f�b�L�̕���

�J�Z�b�g�f�b�L�ւ̌��y�́A������[����̉��y���f�B�A�ւ̕��L�������������Ă��܂��B

�܂����̃o�C�N����

���̎����̍ő�̋����́A�I�[�f�B�I�ȊO�̎�Ƃ��āA�o�C�N�i�J���T�LZ400FX�j�̃��X�g�A�v���W�F�N�g���n�܂������Ƃł��B31�N�ԂƂ��������ԕ��u����Ă����o�C�N�̕����́A������[����̋@�B������ւ̏�M����Ă��܂��B

�o�C�N�v���W�F�N�g�̐i�W

�o�C�N�̃G���W����31�N�Ԃ�Ɏn�������Ƃ����L�^�́A������[����̃����e�i���X�Z�p�̍������M�d�ȋL�^�ł��B

�w�b�h�z���V�X�e���̏[��

�N�n����A�w�b�h�z�����g�������y�ӏ܃V�X�e���̍\�z���{�i�����܂����B

�E�[�t�@�[�V�X�e���̊���

�O�N���瑱���Ă�����^�E�[�t�@�[�V�X�e�������Ɋ��������܂����B

�A�i���O�V�X�e���̍œK��

�J�[�g���b�W�R���N�V�����g��

��^���p�ƐV����

���̌��̍ő�̏o�����́uAKchan�v�Ƃ������ʂȋ@��̓����ł����BKoyama������Ƃ������̋@��ւ̊��҂̍������M���܂��B

�V�X�e���\���̕ύX

�J�Z�b�g�f�b�L����

�J�Z�b�g�f�b�L�ւ̉�A�́A������[����̉��y���f�B�A�ւ̕�I�ȃA�v���[�`�������Ă��܂��B

�����e�i���X�Z�p�̐[��

���̊��ԁA�@��w�����������e�i���X�Z�p�̌���ɏd�_���u���ꂽ���Ƃ������I�ł��B

���̊��Ԃ̏ڍׂȊ����L�^�͕��������ɂ�蔻�Ǎ���ł����A�p���I�ȋ@��̒����Ǝ������s���Ă������Ƃ���������܂��B

���l�ȃJ�[�g���b�W�̎���

�A�i���O�V�X�e���̐�������

���[�^�[�n�̒T��

�Z�p�I�[���̎���

�Z�p�r�f�I�ƐV�W�J

������[����̃J�[�g���b�W�I���ɂ͖��m�ȓN�w������܂��F

Audio-Technica�n�ւ̐M��

�r���e�[�W�J�[�g���b�W�ւ̒T��

�v�����C���A���v����Z�p���[�g��

�^�[���e�[�u���̑��l���Nj�

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�ւ̒i�K�I�ڍs

38cm���a�E�[�t�@�[�̕ǖ��ߍ��݃v���W�F�N�g�́A������[����̋Z�p�I�\�͂̍�����������\�I�Ȏ���ł��F

�Z�p�I����

�����I����

31�N�ԕ��u���ꂽ�o�C�N�̕����́A������[����̋@�B�Z�p�̕��L�����ؖ��F

�Z�p�I�ۑ�

�����v��

�V���A�[ M-44�̃J���`���o�[�����́A�����@�B�����Z�p�̋ɒv�F

�Z�p�I��Փx

2015�N�F�����ƒT���̎���

2016�N�F��̑��l��

2017�N�F�Z�p�I�[��

2018�N�F���n�����A�v���[�`

������[����̋@�프�p�ɂ͈��̃p�^�[��������܂��F

�A�b�v�O���[�h�^���p

�����I���^���p

�X�y�[�X����^���p

������[�����4�N�Ԃ̋L�^�́A�I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��ċM�d�ȋZ�p�����ƂȂ��Ă��܂��F

�@��I���̃m�E�n�E

�����e�i���X�Z�p�̎��H��

�V�X�e���\�z�̎v�z

�������_�̏d�v��

�L�^�̉��l

������[����̃I�[�f�B�I���C�t�́A�Ƒ��Ƃ̋��������̒��ʼnc�܂�Ă��܂��F

�����I����̍���

���ԓI����̊Ǘ�

�o�ϓI�o�����X

2018�N���_�ł̂�����[����̎��_�F

�f�W�^���Z�p�̐��n

�A�i���O�Z�p�̍ĕ]��

���i�����̒�����

����4�N�Ԃ̋L�^���������̂́A�P�Ȃ�@��̍w���E���p�����ł͂���܂���B����͈�l�̃I�[�f�B�I�}�j�A�̐����L�^�ł���A�Z�p�I�T���̋O�Ղł���A�����ĉ���艹�y�ւ̈���̕\���ł��B

�p���I�w�K�̉��l

�o�����X���o�̏d�v��

�L�^���邱�Ƃ̈Ӌ`

������[�����2015-2018�N�̋L�^�́A�I�[�f�B�I�t�@���݂̂Ȃ炸�A�����ɏ�M�𒍂����ׂĂ̐l�ɂƂ��āA�p�����邱�Ƃ̉��l�ƈӖ��������Ă����M�d�Ȏ����Ƃ�����ł��傤�B

�Z�p�͐i�����A���i�͈ڂ�ς��܂����A���y�������A���ǂ��������߂�S�͕��ՓI�ł��B���̋L�^�ɍ��߂�ꂽ��M�ƒT���S�������A�^�̃I�[�f�B�I�}�j�A�̐��_����Ă���̂ł��B