8月6日

初代ウルトラマンを倒した怪獣(宇宙恐竜)ゼットン。

その名前がアルファベットの最後の文字であるZ=ゼットと平仮名の最後の文字の

ん、を組み合わせて作られたという話を訊いたのは割と大人になってからの事だ。

さて置いて品物の型番でもZというのは愛用されることが多い。

それもアルファベットの最後という所から究極を意味する、みたいなところがある。

例えばバイクでもカワサキのZ1なんてのは有名だ。

既に2サイクル三気筒のマッハシリーズがあったが

ホンダCBを意識して4サイクル4気筒で勝負を仕掛けた。

こちらの排気量が903ccだったことで国内販売が難しく、

故に750ccにスケールダウンしたのがZ2=ゼッツーなのは広く知られるところ。

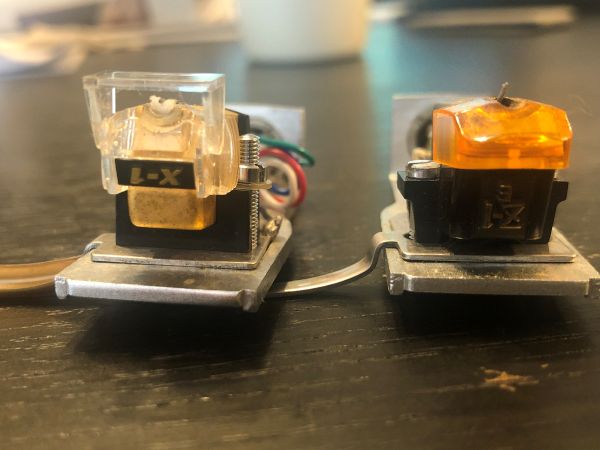

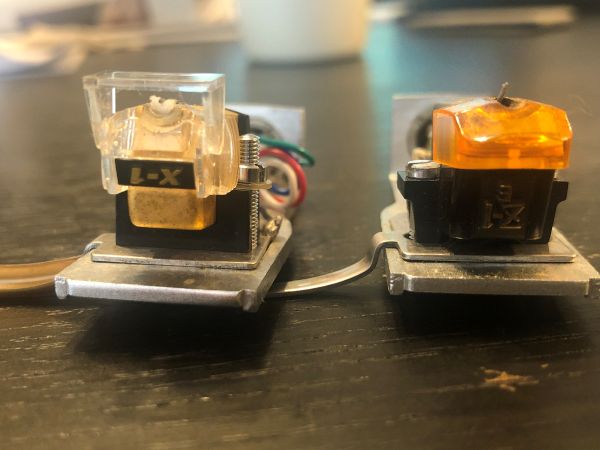

アナログカートリッジでもZ-1というのはある。ビクターだ。

何を隠そうよっしーの最初のカートリッジはZ-1Sだった。

*写真はZ-1E

まあプレーヤー付属がそれだったという話しなのだが、いきなり究極のカートリッジでオーディオを始めた?

…と言うことにしておいても良いのだがZ-1は楕円針のZ-1Eが1万円。柴田針のZ-1で1万5千円と比較的リーズナブルな価格設定。

どちからというとエントリー機種なのだ。

このZ-1が究極だったとしたらよっしーのカートリッジ遍歴みたいなのも変わっていたかもしれない。

というか今みたいな事になっていなかったような気がする。

今のような…というのはどういう状態かというと気づけば本数だけは100本オーバーみたいな現状を言う。

これは完全な病気の一つであって、手に入るカートリッジとなると片っ端から興味を持ってしまうのである。

もう止めよう、と思うのだが気づくと手にしている。依存症の一種だろう。

仕方ない。一つ言い訳をするとカートリッジと言うのは本当にひとつひとつの描く世界が違うのである。

長々言い訳をしたところで登場は…

8月14日

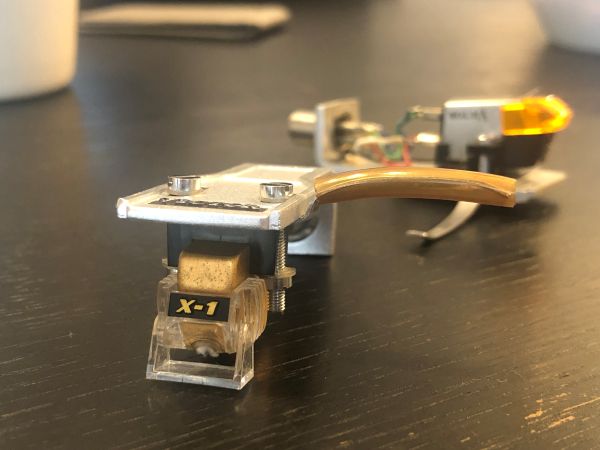

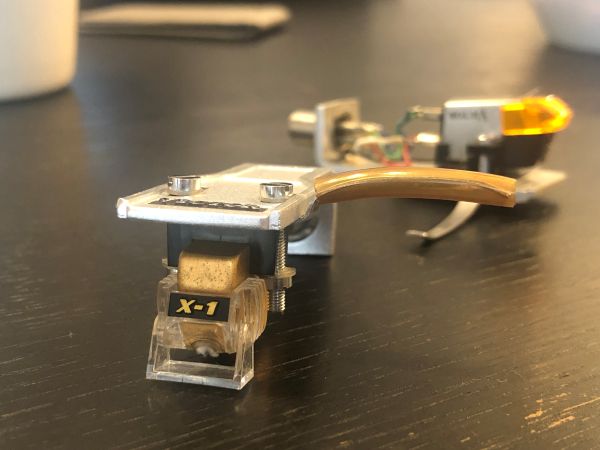

X-1とZ-1だと何となくZの方が究極感があるのだが実際には逆でX-1の方が高級機である。

1975年頃2万5千円。Z-1Eの2,5倍。

同時期同価格帯にある物は?というとソニーXL-45。テクニカAT-15Saが全く同じ値段。

オルトフォンVMS-20EやDL-103Sが2千円高、みたいな感じだ。

ラミネートコア採用。サマリウムコバルトマグネット採用と気合が入っている。

そしてカンチレバーはベリリウム丸棒でやや短め。チップは柴田と豪華仕様。

自重6,5gは扱い易い。

まあ何でもよろしい、音だ、音。

…と行きたいのだがこのカートリッジ、経年でダンパーが劣化するという悲しい持病を持っている。

そのせいかどうか知らないがX-1に関する記述はネット上でも極めて少なく、

やっと見つけたら自分が昔書いたX-1Ⅱ系の物だったりして驚くやら、だ。

恐らく、なのだがダンパー劣化が仇になってしまったのだろう。

案の定この個体も針圧を掛けてみるとボディが盤面を擦ってしまう。

だがしかし、よっしーその時少しも慌てず。

というのも今月の日記の頭にあるダンパーをメラミンスポンジで応急手当する記事の針。

あれば別途入手済みだったX-1の針(だけ)だったのだ。

ちなみにあの時のボディはテクニクスのEPC-202だったりする。

針があるのだから次はボディだけを安く…と思っていたら針付き(程度の保証はない)で一応納得できる価格の物に

出くわしたのでゲット。

あれよあれよという間にX-1を聴ける状態の出来上がりだったのだ。

そのような訳で応急手当済みの針を挿して、果たしてまともな音は出るのか?

8月15日

まともな音が出るのか?

勝算は最初からあった。既定の針圧で綺麗にトレースするし音にも変なビビり等無い。

賭けに勝ったぞ?

さて、音だがこれは個性を感じる音だ。

ただ、あくまでも一般常識をわきまえた上での個性であって、いわゆる際物とは違う。

パッと聴くと大抵の人がハイ上がりと評するであろう。

それだけ目を惹く…ではなく耳を惹く高音域だ。

これに対して低音がピラミッド型に膨らんで…という音作りのカートリッジも世には多いが

X-1の場合それは無い。真面目というか馬鹿正直な性格だ。

かと言って痩せているという訳ではない。フラットが信条なのだ。

全体にカッチリ感が強く、正論で攻めて来るキャリアウーマンの感じ。

ただ、ちゃんと付き合うと優しさ、繊細さもあるとわかって来る。

ここで懐かしい、大昔の自分の日記を読んでみる。

登場はお借りしたX-1二本なのだがどちらもMK2品番。

そしてつまり針が楕円と柴田の違いがあるのだ。ちなみに今回登場の初代X-1は柴田のみの設定。

どんな事を書いているのかと興味津々で読んでみると、わけがわからんなりに言っている事は合っていると

思って多少安心した。

二本のX-1Ⅱの間にある違いは、やはり針の違いなのだろう。

今回登場のX-1初代の印象は、柴田針のX-1Ⅱのそれに近い物を感じる。

かと言ってここで柴田針バンザイとか柴田針最強説に走られるのは困る。

そういう事ではないのだ。

8月16日

思い返せば柴田の始祖。X-1から見て先輩格の4MD-X1も似た傾向を持っていた。

ここに柴田針のZ-1でもあれば更に検証は深まるのだが無い物は無い。

そうそう。知られている事ではあるがZ-1系の針はX-1は刺さらない。

ノブの形状の問題もあれば、そもそもボディ側のスリーブの太さの違いがある。

X-1はビクターの意欲作。ダンパーゴムの問題さえなければもっと多くの個体が残り、

歴史的評価も高まったかもしれない。

皮肉にも普及機のZ-1系の方には問題が無く、数も出たので'70年代後半のビクターMMの代名詞になっている。

そうそう、その後シェル一体型の発展形としてU-1Eだって生まれた。

X-1は、その意味で時代の溝に落ちた仇花だったのかもしれない。

ゆえに幻の一本みたいな感じになっているが、ダンパーの問題はメラミンスポンジで解決出来るみたいだから

これからはもっと多くの人に試してもらいたいと願う私だ。

続きはこちらです

一つ前の日記に戻る

日記のMENUへ

表紙へ