�R���R��

���̓��ɓV�C�������̂��������̂ł͂Ȃ����H

���̓��͓��ɗǂ��������������ԈႦ�Ă͂��Ȃ��Ǝv���̂����c

������̂�����[�̕����̕��i�B

��������U�炩���C�����Ȃ��B

�R���R��

���̓��ɓV�C�������̂��������̂ł͂Ȃ����H

���̓��͓��ɗǂ��������������ԈႦ�Ă͂��Ȃ��Ǝv���̂����c

������̂�����[�̕����̕��i�B

��������U�炩���C�����Ȃ��B

�R���S��

�������T�Ԃ̊ԂɋN�������Ɓc

��͂��̂R�W�Z���`�B�Ƃ�����EC10�G���N���[�W���[�B

�����������Ă�������̂����v���������ʂ������B

�\���͖����ɂ������B

��������痼�ł��낤�B

������Ƒ傫����������A�ƌ������Ƃɂ��Ă����ė~�����B

�����Ă݂��G7���R�W�Z���`�E�[�t�@�[��i�����X�s�[�J�[�Ƃ���

�������R���p�N�g�ɍ���Ă��邩�킩��B

�����Ďc���ꂽ�R���v���b�V�����h���C�o�[��

G7�ɂ��̂܂܌q���Ă��ꉞ�q����B

�Ȃ̂��������������݂͂������ċ^�S�ËS���B

���������̖����q�݂����ɂȂ�Ǝv���B

�b���͕ς�邪�u���̗[�f�v����B

JL-F35���o�ꂷ��̂����������R�A���₻��ȏ��

�ʔ��������B�i���ǂ݂������Ƃ���j

35��39�y�[�W����ɓo�ꂷ��B

����Ȗʔ����i�X�S�C�Ƃ͊����Č���Ȃ��j����

�l�̃t�@�[�X�g�v���[���[���J�߂ĉ������Ă����

���ꂾ���łƂ��Ă��������B

3��5��

�u���̗[�f���v

�l�����Z�O�N���̎��ɂ��̖{���o�Ă�����

�������s���ł���Ȏ��͂��������グ���A�ł������B

���h��������ő��������h�B

������������2,500�~���������̎��͂���B

�������A�l�ɂƂ��Ă͔�����̖{���炢�ʓ|�ȕ��͖����B

���łɌ������Z���t�@���Ƃ����̂��A�������Ö{������Ȃ��g��

���̔��������|�����Ă���̂��ň����B

���ؑ����łɑ債�������ɂ܂�Ȃ���������

���Z�C�l�Ԃɂ͂������������͌����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

���A�ł����Ƃ��y�[�W���i�܂Ȃ��B

�ǂ݂����̖{�ɂ��ĉ��������Ȃ�Ă̂����炾�낤��

�܂��A�����r�c�\�搶�Ȃ�����������q�Ƃ�����

��E�ɏA���ȂǂƂ������Ƃ͂����Ɏ�ɖz�������炵���Ƃ������Ƃ�

����C�ɓ����āi����I�j���܂����B

���ꂼ��l�ł���B

�Z���������X�j���O���[���̌��݂��D�����āA

���������̕������ł����ςȂ��̃R���N���[�g�Ƃ������Ƃ�

���͔M���i�����}�}�j�~�͕X�����Ɋ����Ƃ����ł͂Ȃ����B

���������l���D���ɂȂ�Ȃ���ɂ͂����Ȃ��B

����ɂ��Ă����̐l���ǂ�����JL-F35�Ȃ̂��Ǝv������A

�ǂ����t���I�[�g�@�\���|�C���g�������炵���B

�����A���ɂ��t���I�[�g�v���[���[�Ƃ����̂͑�R��������ŁA

���̒����Ȃ�JL-F35�������̂��H

�n�E�����O�}�[�W���Ƃ��A�[�������x�̗ǂ����J�߂��Ă͂��邪�A

�ł��A�Ȃ�F35�H

���邢�͂��܂��������i�������������������B

��������蓾�邪�A�Ƃɂ�������ȑf���炵���l���A

�}�C�t�@�[�X�g�A�i���O�v���[���[�ł�����

JL-F35�����p���ĉ������Ă����Ƃ��̍��m���Ă���c

�Ԃ��Ԃ����c�O�ł͂���B

3��6��

�C���]���B

3��7��

�C���]���ɉ��������̂��낤���āH

CD-10���o�Ă���̂͂����h�B

�v���Ԃ�Ɏg���Ă��邪���ꂩ��b���̊ԁA

CD�f�B�X�N��''80�`'90�N���CD�v���[���[�Œ����̂����s�����Ǝv���Ă���B

�c�Ȃ̂�������̋C���]�����v���̌����������肷��B

�r�x99����PRA-2000�ցB

���̂��ƂŖ����Ă��鎞�ɂ����������͂��܂肷����̂����Ȃ��B

�������X�ɐ[���Ȃ�댯�������邩�炾�B

�킩���Ă��邩��A���v�͂�����SY99+HMA-9500���Œ����Ă����B

�����A�ӂƎv���������Ƃ������ƁB

�����ЂƂB�c�C�[�^�[��������ƌ���������Ȃ�Ă��Ă���B

G7�I���W�i���̃c�C�[�^�[�͒f�����Ă��܂��Ă��邵

���̉��F�͂��Â��A��l�������̂��B

����������������S-180�����{�����������������A

����͊��Ɛ����������悤���A�Ƃ킩�����B

�����Ƃ��A����̑����͓V�Ƀc�C�[�^�[�ނ���ׂ��

���ł��\���B

�����A��肭���Ȃ��������܂Ƃ܂�������悤�ō���B

3��9��

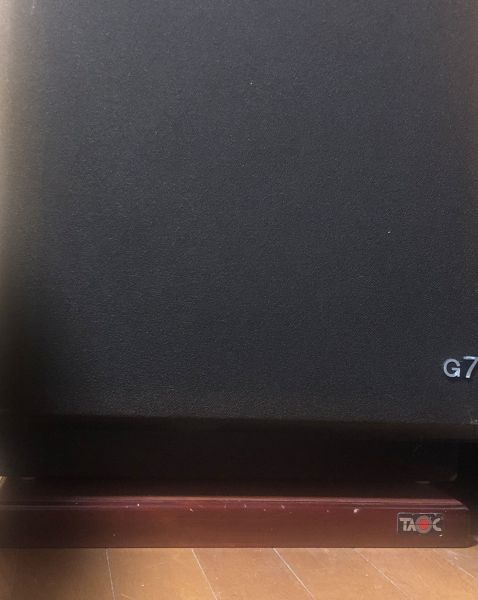

�����邱�Ƃ��S������Ă������A�Ƃ������Ƃ�G7�̏����c�C�[�^�[��

�O�����z���ɂ��̂܂܃R���v���b�V�����h���C�o�[���q���ł݂��A�̐}�B

�܂��l�b�g���[�N��G7�����̂܂܂Ƃ������Ƃ��B

�Y�o���R���v���b�V�����h���C�o�[�̔\���̍���������ɏo�ė���

������n�C������B

�Q�Ă�G7�̃A�b�e�l�[�^�[��ڂ����ς��i�邪�A

�܂�������Ɣ\���������ȁH

�v�킸�z�[���̊J���������~���X�|���W����������ł��܂����B

3��10��

�ӂƎv�����̂́A�����������L�Ƃ����͓̂ǂ�ł�������炵����

���ЂƂ��ʔ��������̂��낤�ȁA�Ƃ������ƁB

�Ȃɂ��V�����i����A�����͌Â��Ă��j�@��Ƃ��������

�����玟�A�݂����ȕ��������y���߂�B

�c�ƌ������͂��Ă�����G7���c�C�[�^�[��pioneerS-180�����{���c�C�[�^�[���������B

��U���݊O�����㐳�������ɖ߂��

�L��݂��ǂ��킩��̂Ɠ����ŁH

�o�����X�̎�ꂽ�V�X�e���̗ǂ������ɂ��݂�B

�C�Â�����A�b�e�l�[�^�[�͍i�����܂��������̂���

�s�v�c�ƃo�����X�͗ǂ��B

�Ȃ�ł��悢�B

��荇�������̑g�ݍ��킹����ɂ���Ηǂ��B

3��11��

���X�����킩��Ȃ��Ȃ�B

�c�Ə������Ǝ��̂��s���Ȃ̂�������Ȃ��B

���O���Ƃ����킩��Ƃ��킩��Ȃ��Ƃ������ȁA�ƌ���ꂽ�炻�̒ʂ肩�ȁB

�𑜓x���グ�悤�A�Ǝv�������₽���\�����Č^�̉��ɂȂ��Ă��܂��Ă����ӂ�����Ȃ�Ă̂�

�ǂ�����b�����B

�������o�����X���A��͂�̐S�̂悤���A�Ɖ��߂ċC�Â��I�[�o�[�җ�B

�o�����X�o�����X�ƌ����Ă���ƁA�Ȃ�Ƃ����ׂ��炭���f�̓���������Ȃ����������悤�Ɏv���邩������Ȃ��B

����A���������Ȃ̂����B��͂����̒��o�����X�Ȃ̂ł���B

���̒��Ńs�����ƌ��鉽�������Ƃ��o����A���ꂪ���̐l�̉������F�ɂȂ�̂��낤�B

�S�������点�悤�Ƃ���Ƌ��炭����n�̉��ɂȂ�B����͂���ŗǂ��̂��B

�����A�l�̍s�����͂���ł͖����������B

�����łӂƋC�Â���G7�����ɒ��u�����B

10�N�O��G7���}���������̒u�����ʼn��o�������āA���܂�̈Â��ɂ�������ڂ̑O���Â��Ȃ����L��������B

����ȗ����̍����Ɏ����グ�Ē����Ă������A�����ړI�ɂ͒��u��������ɏ����鍂���̕�������������

�����v�������B

���낵�đ��v�Ȃ炻�̕������肪�����B

���邢���S�̂Ɋ������Ȃ̂�������Ȃ��̂������̎����̍D�݂ɂ͍����Ă���B

����ȕ��ɃI�[�f�B�I���u���Ă����̂��m��Ȃ����ɕω����Ă������A���l�Ԃ̕����ς���Ă����B

���̐l�̉��Ƃ����̂͂��̐l���l���̃��O�ł�����̂��B

3��12��

���������̉����A���ė����B

���ꂾ�����S����ϗ����������̂Ȃ̂��ȁA�Ǝv���B

�ʂ����Ă���ŗǂ��̂��낤���H�����ɏo�āA��͂肠��ł悩�����̂��A�����ɂ͍����Ă����̂��A��

�C�Â��̂́A����͂���ňӖ��̂��邱�Ƃ��B

���邢�͒i�X�`���Ƃ����킪�o���Ȃ��l�ԂɂȂ��Ă���悤�ȋC������̂����A

�Ƃ肠���������̋C�����ɂ������ł������B

3��13��

7�͂��������ɒ��u���ł���B

���̒i�K�Ń}�j�A���i�H

�Ȃ����Đ��̒��ɔ�ь������ʂ�����ƁA�|���u���ł͗ǂ����͏o�Ȃ��Ə����Ă���B

�����{���Ȃ̂��낤�B

������������[�͓V�S�ł���B����������Ό�����قǁA�N����Ȃ����������A�Ǝv���Ă��܂��B

�{���̎��������ƃX�s�[�J�[�x�[�X�������Ă���B�����炠����ˑR������g����������Ȃ��B

�����A�ǂ����C���������Ȃ��B

�N���������Ă����BSNS�ɂ͎����������ۂ̐����ƈ������E���W�J���Ă���ƁB

����A�܂�����Ȃ��ɒ[�Ɍ������ꂵ�Ă���Ƃ͎v���Ȃ��̂����A�t�ɂ����Ƃ����r�~���[�Ɍ������炸�ꂽ���E��

����̂�������Ȃ��B

���Z���Y�������Ă��āB���邢�͕s���Y����̎��������œ����K�v�������āA�Ƃ����������炩�ɕ����E�̐l�Ƌ�邱�Ƃ��o����̂����A�����Ɠ����悤�Ȑ��E�ɂ���͂��Ȃ��ǁA���������x�����������ȁA�݂����Ȃ̂͊�Ȃ��B

�I�[�f�B�I�ł��������Ƃ��N����B

���邩��ɌӎU�L���ƂȂ�Ζ��Ȃ��̂����A�������݂����ƁB���邢���W�X�Ɖ����������悤�ɏ�����Ă����肷��ƁA

�����ɂ͂Ƃ��Ă��f���炵�����E���L�����Ă���悤���C�����Ă��܂��B

�Ȃ݂ĉ䂪�g�́c�A�Ȃ�Ďv���Ă��܂��킯���B

���̎v�l���Ȃ��Ȃ����Ȃ��̂ł͂���܂����B

�������މ���Ⴂ�͂��낤�B������[�������ɍs�������̉������S���肵�Ă���B

�����A�ł͓V�n���Ђ�����Ԃ�قNJe�X�͈Ⴄ�̂��낤���H

�͂��̈����ւ̂�����肱������Ȃ̂��A�ƌ���ꂽ�炻��܂ł��B

�����A�ǂ���獡�̖l�͂����������ɔM���ł��Ȃ��݂����Ȃ̂��B

���肫����A�傢�Ɍ��\�B

���ʂŋ������B

���邢���}�j�A���i��������Ȃ��c

3��16��

�Ă̒�قڌ����Ă��Ȃ��B

�_�C���̃X�[�p�[�c�C�[�^�[�BTW-3301AM���B

DS-301�Ɏg���Ă���^�C�v�B

�ł��A���炭�q���ł������B

3��17��

�u���Ă���̂��킩��悤�ȃX�[�p�[�E�[�t�@�[�����i�Ȃ̂��v��

�������̂͒����搶�����A���ꂩ�炷��ƍ���̃X�[�p�[�c�C�[�^�[�������ł��낤�B

��������Ă���̂��킩��Ȃ�(;^��^)

����������Ă���ꍇ����Ȃ��B����ł����������Ӗ��������B

������FT-90H�o��B

�����x��������肾����f���ł����Ă��Ȃ����ƐS�z����������Ȃ��Ƃ͖����B

�����Ă������z�[�������\���c�C�[�^�[�B������x�A�b�e�l�[�^�[�ōi���Ă���Ɨǂ����~�ɂȂ�B

����ʼn��F��ρc�͓��ɂ��Ă��Ȃ��Ǝv�����A�v���C���̖�肾�B

G7�͗D������B

�ʔ������̂Œ��N��肭��Ȃ������\�t�g�������鉹�ɂȂ����肵�ăI�[�f�B�I�͕s�v�c���B

�܁A����Șb���u���Ă��ʔ����������Ǝv���̂ŕʂ̌��B

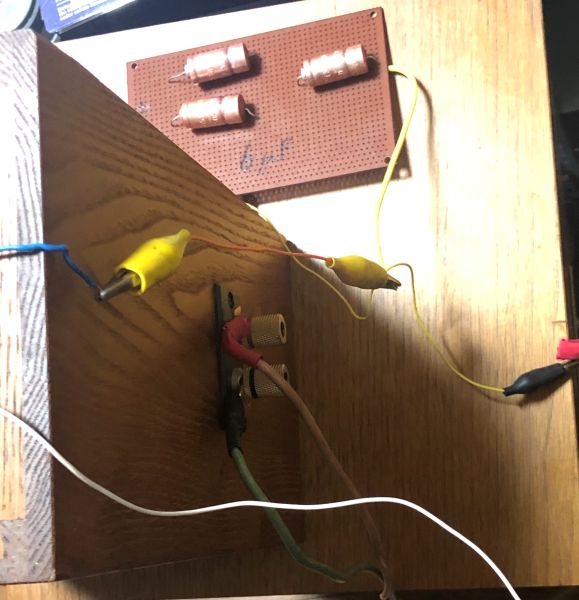

JL-F35M��MU31D/TS+EPA-100�̉E�Ȃɒu���ăt�H�m�C�R���牽���狤�ʂɂ��āA�X�ɓ����J�[�g���b�W��

�������Ă݂�Ɨ��҂̉��������Ԃ���Ȃ�̂ɋ����Ă���B

�ꌾ�ł�����35�̕����ቹ�������d�S���������ĕ�������B

�ʂɂ��̂��Ƃ͈����Ȃ��̂����A�C�̂������s�b�`���������ĕ�������悤�ȁc

�����ŃX�}�z�ɃA�v�������đ����Ă݂��33��]�������Ă���̂��m�F���ꂽ�B

�t��31D/TS�̕��̓x���g�h���C�u�̂��ʂ�H34���]�t�߂��B

�Ȃ�35�̉�]�͒�ڂȂ̂��H

�����Ă��邢�͒ቹ���㏸���ĕ�������̂��s�b�`�̔����ȍ��̂����Ȃ̂��H

�C�ɂȂ邪�C�ɂ��߂��Ȃ������ǂ��̂��c

�y���Y�ނ��v�[���[�Ƀe�[�v�ꖇ�\�邭�炢�͂���Ă݂悤���A�Ƃ���Ă݂��炠������34��]���炢�ɁB

�ق�̂�����Ƃ̃e�[�v�������ŕω����Ă��܂�����33��]�ɌŎ�����Ə�肭�s���Ȃ��Ɣ��f�B

�@

�@

����ʼn��͂ǂ����Ƃ����ƁA��͂��{�I�����Ɍ��݂����鉹�݂������B

�����Ă���͈������Ƃł͂Ȃ��B�D�܂��������̌��݂��B

���̃v���[���[�ɂ���Ȍ�������Ƃ́A�p�������Ȃ����Ⴂ���S���C�t���Ȃ������B

3��18��

�C�Â������O�_�O�_���L�ɂȂ��Ă��邶��Ȃ����B

������������B

������Ƃ��Ă͂��������̂��y�����̂��B

�܁A�ǂݎ肪�ǂ����Ƃ������^���ł͂��邪�B

pro-ject�@DEBUT�V�̎�������ɓ��ꂽ�B

�����͗A�������i�X�y�b�N�Ŕ������������d�C�������̂��킩��B

����������DEBUT�V�ɂ�USB OUT�t���Ńt�H�m�C�R�����̕���

���ꂪ�����^�C�v������ނ����������Ƃ��킩��B

�ǂ�����I���g�t�H����OM5E�J�[�g���b�W��W���ő����B

���[�^�[��AC�V���N���i�X�ƂȂ��Ă��邪

�����DC���[�^�[�ɂȂ����悤���A�ƁA����̓J�^���O�ɂ�

������Ă��Ȃ��ăf�m���}�����c�̂��o�������Ă��ꂽ�̂������B

�������̂͂��l�i�ŁAUSB�A�t�H�m�X�e�[�W�t���̃^�C�v��

93,450�~�ō��݁B

����炪�����^�C�v�ł�72,450�~�ō��݂ƂȂ��Ă���B

���̎��̐ŗ���10%�ł͂Ȃ����낤���A����ɂ��Ă�

�����Ȃ����l�i���B

�l�͓��얢�m�F�̃W�����N�Ŕ��������炨�l�i1/10�Ƃ��������������킯����

�܂�������ȍ������i�������Ƃ́A�m�����т������ł���B

3��19��

���ꂩ������Ă݂������V���[�Y�B

�������͈ȑO����\�z�����͂���̂����A�S�R���t�����ĂȂ��������B

�O�{�A�[���̃A�i���O�v���[���[����B

�t�H�m���[�^�[��pioneer��MU-1800�ŃA�[����SAEC��308�A407�A506�B

�A�[�������łȂ����[�^�[�������{�[�h�ō����ւ��\�ȃA�i���O�v���[���[�̐���B

P-610��W�����ɓ���Ďg���B

PRA-2000����g���ɂ�鍶�E�Z�p���[�g�v���A���v���i����͈�Ԏ����x�����j�B

�ȉ����C���҂��̋@�킽���̈ꕔ�����c

DP-3000�f�q�����B

TT-101�C���B

YAMAHA B6�C���B

�_�C���g�[��DP-103�C���B

�}�����cCD-34�C���B

����SD-9500�C���B

�C���҂��͋����Ă������L�����Ȃ��̂ł��̕ӂŁB

3��23��

�\���c�ɂ���Ȃ�Ȃ������݂����Ȃ��́H

3��24��

�����������͂��Ȃ��A������������������Ă��܂��B

�M�p�Ȃ�Ȃ��j�ł���B

G7�̉���TAOC�����Ă݂��B

G7�����̃T�C�Y��TAOC�̃T�C�Y�����傤�Ǘǂ������̂����R�B

�������ɂ̓x�X�g�o�����X�B

���͂ǂ����H

���������̘b�������ǂ��������݂������B�Ƃ����������͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�Ӂ[��c�Ċ����B

���܂肱���������̌��ʂ��F�߂����Ȃ��̂�������̂�����g���Ă��������ȁH

�Ȃ�Ă����ƈ̂����Ƃ������P���ꂽ���������A�����ł͂Ȃ��B

�P�ɁA�u���ꂪ�ǂ��v�Ƃ��A�u����͗ǂ��Ȃ��v�Ƃ������̂ɔ�ꂽ�Ƃ������O���Ă���̂��B

�I�[�f�B�I�Ȃ������قǂ̂��̂����Ȃ���B

3��25��

�h�����C�y���������I�h

�c����J������������������(��)

�܂�����Ⴛ���ł��A�Ƃ��������悤���Ȃ��B

�A���`�I�[�f�B�I�}�j�A�I�Ƃ������Ȃ�Ƃ������B

�ꉞ�A�����v���[���[��SL-1300.

�A���v��SA-8900(MK2�ł͂Ȃ������l�I�ɂ͗ǂ��Ǝv���j�B

�X�s�[�J�[��SX-3/�U

�ƁA����f������́B

���A�w�b�h�t�H����SE-L25��pioneer�B

�Ƃ���ł��̃��R�p����'75�N��23���B

����A���A���^�C�����������o���������̂���

�i�ʐ^�̕��͍����ɓ��ꂽ�ʕ��j�A���g�������

�ǂ��������ĉƂɓ����������̂��B

���̍��N���ɖ�����̂��B

��Ȃ̂���������͉��������ɖ����c

3��26��

�e�X�g���B

3��27��

�c�C�[�^�[�̂������X�`�F�b�N�̂��ߖ炵�Ē����Ƃ����̂�

�Ȃ��Ȃ������H

�������Ɏ����܂Ƃ��ȉ��y��ԂŖ炵�����Ȃ�̂���

907MOS LTD�̓X�s�[�J�[A�[�q��B�[�q�Ɠ�g�������Ă��邩��

���̃o�C���C���ōs���邩�珕����B

�t�������W�̈���I�X�s�[�J�[���S���B

CD�͉��̂�CDP-101�������Ă���B

3��28��

'70�N�㔼�̃��R�p�����J���Ɣ�r�I���m���ŏo����̂�

�݂Ȃ݂��ڂ�����B

�����쎍�l�Ȃ�Č����H�ɗc���l�Ƃ��Ă͓���Ă��܂��̂�������

�Ȃɂ�肱�̐l���\���I�[�f�B�I�}�j�A�������B

�X�s�[�J�[�ƃA�i���O�v���[���[�������B

�ǂ����������k�I�ȁc

�Ƃ������Ƃ�50�N�O�ɂ��C�Â��Ă����̂���������߂Ă݂��

�A���v���r�N�^�[JA-S91�ł͂Ȃ����B

������JA-S�V���[�Y���g�b�v���f���ł���B

���[��A�}�j�A�b�N�ł���B

�����Ă������ܗ^�|����B

������̓��b�N�X���^����A���v�Ȃ̂��������l�̉e���̗l�B

�ܗ^�|�̃��R�[�h�̓T�E���h�I�����x�Ƃ����������̎�����

�m���Ă����悤�����A������ܗ֏삲���g�����ɂ������������Ă�������ɈႢ�Ȃ��B

����ɂ��Ă�����ȕ��ɂ������悢�R���|���u����āA

�������G���Ȃ��̂��������ɒu����Ă��镔���ɁA

�������������̂��B

3��29��

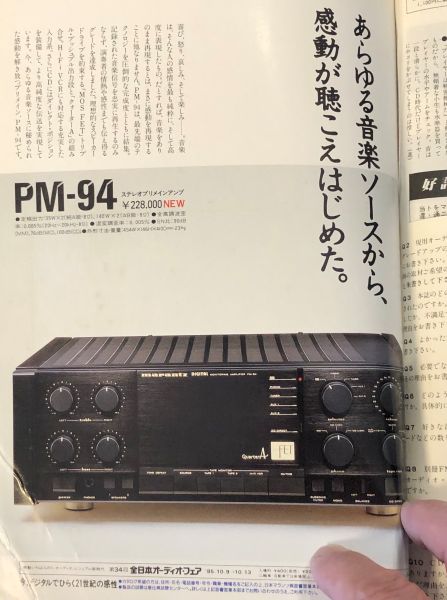

�}�����cPM-94.�B

1985�N�H�����B

����228,000�~�B

����͉�Ђ��������璸�������ł���B

�h���Ă��邯�ǒ����Ďg���Ȃ�ǂ����h�Ƃ������Ƃ������B

�m��10�N���g���Ă��Ȃ�������Ȃ����ȁH

�l�̊��o�ł��C�O�̗����b�����B

��̃I�[�f�B�I������������̖l�ɂƂ��Ă�

�\���߂���A���v�������Ǝv���B

�����A�ǂ����Ă��Z�p���[�g�A���v�ւ̓����}���ꂸ�A

���z��PM-94�̏o�Ԃ����Ȃ������B

���ꂩ��30�N�]�B

�����̔ނ����̌̂����̂��������a60�N�̕�ꂾ�낤�B

�O�ɂ��������̂����ނ��A���v���āA�l���o�C�N�����̂������B

���̔ނ���Ђ������Ă������25�N���炢�o�B

�����ƌ��C�ł���Ă���Ă���Ǝv���̂�������Ă͂��Ȃ��B

���a60�N����40�N�B

�悭�����Ă����C������B

�����ނ�ّ��ɌĂ�ŃI�[�f�B�I�k�`���o������Ǝv���Ă���B

���̎��Ɍ�����PM-94�������e�i���X���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

����ɂ��Ă�40�N���c

3��31��

�����������������R�[�h���A�Ƃ������Ƃ�pro-ject���q���B

�l���Ă݂�Ƃ��̃v���[���[�̓t�H�m����������PM-94�̃t�H�m�����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�ł��A����Ȏ��͂ǂ��ł��悢�̂ŁA�����B

����ς��D�������B

�����APM-94���v�������Ȃ̂��m���B

�ǂ��ɂ��{�����[�������ăN���[�j���O�����ł�

���Ă�肽���A�Ƃ����C�ɂȂ�̂���

��ɂ��ׂ����Ƃ������ς����邩�獡���t����̂����@�x�B

�����������e���ς߂A���ɍT����907MOS LTD��

���̃X�[�p�[�v�����C�������Ȃǂ��o����̂��ȁc

����A�h���B

������N�x���I���B