2月1日

2月2日

どこへ行って来たのか。何を聴いてきたのか。

察しの良い方には説明不要な気がする。

だから、という訳ではないがその前にひとくされ。

コンデンサースピーカーもよっしーの憧れのスピーカーの一つである。

いや、単に傳先生が使われていて格好良かったとそれだけの話しなのだが、

コンデンサーだろうがなんだろうが板状のスピーカー。

モノリスみたいなスピーカーは異次元的格好良さを誇っていると思う。

だったらとっとと手に入れろ、と言われるかもしれないが故障がつきものとか、

アンプを選ぶとか色々伝え訊くと二の足三の足を踏んでしまう。

僕も、”ふわーっと来る”とか、”ポっと浮かぶ”とか言ってみたいのだが

人にはやはり似あうものと似合わない物があると、衝立型のスピーカーを見るたびに思うのだった。

2月3日

さて、もうお分かりだと思うがmilonさん宅にお邪魔してきた。

milonさんご自身がブログに書かれているが昨年コンデンサースピーカーQUADの2805を導入。

色々あったがそこはベテラン。あっという間に使いこなされ、来客Okとなったわけだ。

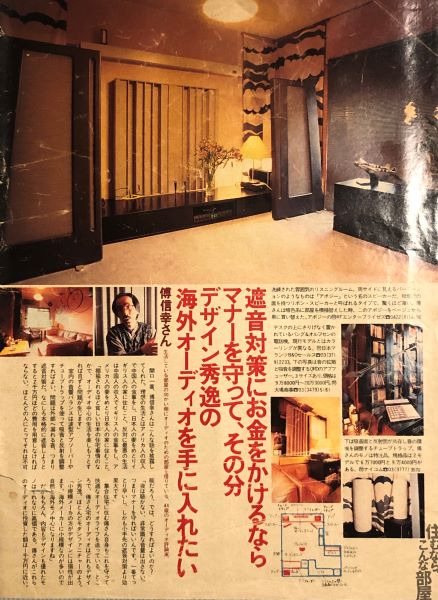

まず、パッと見て思うのは随分近代的で洗練された外観をしているということ。

色使いから何からリビングに置いても違和感ない佇まいをしている。

しかしサイズは695W×1040H×385Dと小さいとは言い難い。

なんと、ここ最近自室で見つめていたEC-10エンクロージャーと比べて奥行き以外は2805の方が大きいのである。

その辺はよく見極めて手を出さないといけない。

更に、その、4Wayでも組めそうな面積のバッフルを持ちながら、なんとこのスピーカー、フルレンジなわけだ。

振動板の重さは僅か0,5g/m3。

超軽量である。

前置きはそれくらいにして、さて、その音だが…

2月5日

音だが非凡にして平凡、平凡と見せて非凡。

そんな風に思えた。

なんでもそうなのだが当たり前の事を当たり前にやると

きちんとした結果が出てくる。

特にウルトラCみたいな事をする必要は無いのである。

2805においては、まず圧倒的に軽い振動版という物が挙げられる。

動く物は出来るだけ軽く。そしてそれを支える物は出来るだけ重い方が良い。

この当たり前のことが実現出来ているのだ。

結果として圧倒的に動きの速い音が生まれた。

そしてその音の速さは全域に渡っての物で、すなわち低音も速いのである。

更に聴感上の低歪み。

いや、もちろん今時歪んだ音がするスピーカーなんて無いけれど、

そうした話しとは次元が違う。

この音の自然さは、あるいはネットワークから解放された

巨大フルレンジという形式から来るものなのかもしれない。

更に…

2月6日

更にいうとこのスピーカーはバッフルを持ってない。

いや、まあ薄膜の振動板を貼り付ける格子みたいな物は存在するが

それは音が後ろへ抜けるのを邪魔するようなものではない。

平面バッフルの良さは常々語れるところだが

それを上回る抜けの良さを持ち、完全に近いダイポール特性で

スピーカー後方にも前方と等しい音が放たれている。

これで音が悪い訳が無い。

ではどうして世界中のスピーカーがこの方式を取らないのか?

それはやはり取り扱いの難しさがあるからである。

壊れる、とかアンプを選ぶ、とかいうのが巷でよく聞く代表例だ。

実はよっしーも長い間それをそのまま鵜呑みにしていた。

しかし今回milonさんの体験を訊いて、”壊れる”のは嘘ではないが

”ちゃんと直せる”のも嘘でないと分かった。

これは大変な進歩である。

つまり某業者さんなら直せるしその後も良い状態が保持される事がわかったのだ。

実はこの日はpippinさん、GTOさん、Sさんと四人で押しかけたのだが

全員の頭の中に、コンデンサースピーカーを求めて

その業者さんに直して貰い、後は幸せな音楽ライフを送る自分

という画が描かれたのは申すまでも無い?

そしてアンプなのだが…

2月7日

アンプの話になった時に面白い事を訊いた。

曰く、コンデンサースピーカーにはA級アンプだというのだ。

そんな話しは訊いた事が無い、と思ったが出所がこの上なく確かなところだったから

頷くしかない。

で、ふとmilonさんのアンプを見るとFIDELIXのLB-4である。

モノラルアンプで22万円。ステレオだから当然二台必要。

200w×115H×340Dとコンパクトで設置し易い形。

重さ5Kgって本当?

出力25Wと数字だけ見ると大きくないがリモートセンシングに

リアルタイムBTL接続ということでハイスピードサウンドを実現。

渾身の一作である。

ちょっと…と触らせていただくと発熱は思いのほか少ない。

我が家のA級アンプ、pioneerのM22と比べたらえらい違いだ。

とにかくこのLB-4が今回の音に一役買っているのは確かだろう。

アンプが変わるとこうは鳴らないご様子。

一応説明しておくとプリは無くてパッシブのボリュームのみ。

手前にフォノイコがあってプレーヤーはいわゆるPL-31ET/Sである。

フラットアンプは通さないというのがいつもながらのmilonさん流だが

パッシブのボリュームが絞った状態ではなく、かなり開けた位置で使える設定になっているのも

これまたいつもながらの巧みな設定とよっしーは思っている。

今回の2805はコンデンサースピーカーの達人の手によってきっちり直された物だが、

何であれ過大入力はご法度な事に変わりはない。

スイングさせ過ぎたらアウトなのである。

こればかりは使用者の責任だ。

それにしても…

2月8日

それにしても、なんと自然で音の動きが軽くて良い音なのだろう。

奥行き方向の展開は、やはりダイポール特性の成せる業で他のスピーカーだと難しいかも。

故にこのスピーカーは部屋の隅ではなく中央付近まで前進させて聴くのが良しと

される。

それで間違いないだろうが、まあ後方に多少隙間があればそれで良しにするのもありだ。

歪感の無さの話しを数日前にしたけれど、思うにこの清清さは

カートリッジに例えると空芯MCカートリッジのそれだ。

だから…という訳ではないが後半は空芯カートリッジ聞き比べ大会みたいになった。

なにしろ普段使いがMC-L1000/TS(MC-F1000のコイル使用)という事で

何を持って来ても分が悪いのだが、それでも例えばXL-MC5は

相変わらず良いし、pioneerのPC-70MCの妖しい高域は魅惑的だし

圧巻はSATIN M-21PでこれはL1000(/TS含む)、F1000の唯一の対抗馬かもしれない。

各カートリッジの違いというか個性を明確に描き出すところに2805の確かさも見える。

別にオーディオ評論をやろうというのではなく、

やはりどれも同じように聞こえるとなると、ちょっとガッカリするものだ。

と言うことであっという間に時間は過ぎて解散。

milonさんには毎度のことながらお世話になりました♪

ありがとうございます。

帰り道、四人の頭の中には”ええと…ウチにコンデンサー型スピーカー来たら

どこに置こう…”という悩みが展開しまくっていたのは申すまでも無い(笑)

その意味では罪深いオフ会でもあった。

良かったな、困ったな、の思いを乗せて車は地元へと向かって走って行く…

(完)

追記1;A級アンプLAB-4が思いのほか熱くならないのは

2805の能率が低いからだという中川さんの説明をmilonさんから頂戴した。

熱にならずに音になる。

なるほど…その意味でもA級アンプはコンデンサースピーカーと相性が良いのですね♪

追記2;milonさんのブログを併せてお読み頂くのは言うまでも無いので

以下にLINKを貼ります。

QUAD 2805 その後ジックリ聴いてみました。 | 趣味のオーディオの行き着いた先

QUAD 2805の修理が終わりました。 | 趣味のオーディオの行き着いた先

FIDELIXのアンプ紹介 | 趣味のオーディオの行き着いた先

続きはこちらです

一つ前の日記に戻る

日記のMENUへ

表紙へ