1��1��

�ނ�ŐV�N�̂��c�т�\���グ�܂��B

�{�N����낵�����肢�������܂��B

�ʐ^�͍���̕��Ɛ�����킸�c�̂͂��B

�B�e�������Ⴄ���畔���̖��邳�͈Ⴄ���ȁH

���̎U�����āA���q�v�w�{��2�l�Ō��U�̂��j��������Ƃ������Ƃ�

����ł��܂���ŁA���炤������ȊO�o���邱�Ƃ������B

���������W�R��FM�Ȃ|�����肵�āc

46�N�O�ɂȂ�܂������߂Ẵo�C�N�����t��CB50JX����ɓ��ꂽ�����

�Ӗ����������̕ӂ����傢������Ă����L���B

�����̂ɂ悭����A�ƍ��Ȃ�v���܂����A

���ꂭ�炢������邱�Ƃ������H

�������������FM�����Ă��������ł��ˁB

�����l����ƍ����̂���邱�Ƃ͂����ς�������Ȃ������B

���̍��������������ǂ�����������悤�ɂȂ�܂�����

������ǂ������H���Ďv���Ă��܂��B

���Ȃ݂�AST-A10+AST-S1�Œ����Ă��܂����A

�X�P�[�����Ȃ�38�Z���`3�vay�Ƒ��F�Ȃ��B

'88�ቹ�v���͉R�ł͂Ȃ������B

1��2��

�Ƃ���ł��܂ł�38�Z���`38�Z���`�Ƃ��ꂾ�������Ă���Ɠǂ�ł�������O����͖̂����B

�����ŊȒP��2024�N�Ƃ����N���U������Ă݂����B

�i�N���̂����ɂ���Ă����H(;^��^)�j

�������ّ�ɗ��Ă��ꂽ�I�[�f�B�I�p�[�c�̃C���v���b�V�������������Ă̂��b���B

�i�����肵�����͏��O�j

���Ԃ��̑��K���ł��邱�Ƃ��������������������B

�܂��J�[�g���b�W�B���R�����H���ꂪ��Ԑ��������B

DENON DL-32��koyama�����ňȑO�����ċC�ɂȂ��Ă�����koyama����

���s�̖���ABBG�I�[�f�B�I�Ŕ������đ����ė��Ă��ꂽ�B

DL-301���v���[���[�t���ɂ��邽�߂��R�X�g�_�E���������Ǝv����

���݂�m��l�����Ȃ������������ɂȂ�B

�����A���������Ȃ��Ƃ������A�悭����ȕ����c���Ă����ȁA�Ƃ����̂�

�U�炴��S���B���ꂾ���Ŋ������Ă��܂��B

�����^DL-103�B

�������koyama�����Ŕq�����Ă��炸���ƋC�ɂȂ��Ă�����{�B

�j����i����ɓ���ċƎ҂���������������Ă�������B

�����珃�R���鏉���^103�Ƃ͌����Ȃ��̂����v�͌��ʂł���B

���������Ƃ������ɉ��Ƃ�����������Y�Ɗ������B

����ʏ���103����ɓ��ꂽ�i�̎����Ă������f�������j�̂���

����������Ԓ��̒�ԃJ�[�g���b�W�ł�����x�̐��E���`���邱�Ƃ��厖���ȁA�Ɖ��߂Ďv�����B

���邢�͂悤�₭�v�����̂�������Ȃ��B

�A���g���[��EC-15WX�B

����͏���ɕ`���Ă�����ۂƂ��܂�������ċ������B

���ɖ��Ăł킩���₷���ǂ��ɖ����Ă���B

�A���g���[�͂�����}�j�A��������X�^�[�g���āA�i�X�ƈ�ʑ�O�ɂ���H���ɃV�t�g���Ă������H

�e�N�j�J��AT-ML170�ɂ͎Q�����B

�V�F�����������悤�Ƃ������f���c

�Ȃ�ƒ[�q�̂Ƃ��낪�������O��Ă����B

�O�̂��߂������낵���C���g���ă��[�h�����O���Ă����̂ŁA����͂����h���悤�����������Ǝv���B

�ڒ��܂����S�������Ă����̂��낤�B

���P�����Â��J�[�g���b�W�̓V�F������O�����ȂǂƎv��Ȃ����ƁB

�������߂悤�Ƃ��̎��͎v�����̂������180�̐j�܂���ĊO�������Ƃ����B

�j��ML140�̕����������\���Ȃ��́B

���̎��̋��P������A���̌�VMS-20MK2�̃{�f�B������G�|�L�V�ł߂��Ă݂��B

VMS�V���[�Y���ڒ��܂������Ȃ��Ȃ�J�[�g���b�W����\�i�݂����ȕ��ŁA�قڊm���ɑʖڂɂȂ�B

������VMS�̏ꍇ�A�����[�q���̏����G�|�L�V���Ōł߂鎖�͈Ӗ�������Ƃ������K�R�Ǝv�������B

���̃G�|�L�V�ł߃J�[�g���b�W�������Ȃ��Ƃ����������Ȃ�Ƃ������͖��������B

�������S�ʓI�Ɍł߂Ă��܂��Ɩ��ĂȌ��ʂ��o��Ǝv���B

�����A���R�S�̂̏d�ʂ������Ă���̂ŁA���̕ӂ͉������l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�r�N�^�[4MD-1X���f�b�h�X�g�b�N�i�ɏo����̂͐������Ƃ������B

�����I�̖����j���ėǂ��̂��S�O�����قǂ����J���B

���̓A�b�v���C�g�Ȋ����͂��邪���������I�ŗ��h�Ȃ��́B

�����ԋC�ɂȂ��Ă����J�[�g���b�W�Ȃ����ɏ��荇���Ă悩�����B

FR�̃J�[�g���b�W�����������������̂������s����MM��FR-5E�Ƒ����B

���̃J�[�g���b�W�������ԋC�ɂȂ��Ă������̈��������MM�炵���Ȃ��Ƃ�����

FR������MM�������Ȃ�̂��A�Ƃ�����{�B

������MM��MC�ɉ�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̕������ȗ����ʒu���B

�e�N�j�N�XEPC-250MK3�����������s���ɕߊl�B

�j�܂ꂾ��������207�̐j��}���ĉ��o�����Ă���B

�܂�Ă��Ȃ��Ă�TTDD�̂����Ń_���ɂȂ��Ă������낤�B

�݊��j�����݂���悤�����������Ď肪�o�Ȃ��B

1��3��

�v���[���[�́A�܂�SL-1300�B

�����̃t���I�[�g�v���[���[�ł���A�����y���ނƂ�������C�����y���v���[���[�B

���̎��w�̂́A���̎�̃I�[�g�v���[���[�Ō�쓮���������ꍇ�A�Â��O���X��

�O��I���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁB

���₢��A���x���u�^���J������߂��肵�����Ƃ��B

�o�̓P�[�u�������E���ɂȂ��Ă����B���������P�[�X�͑����B

SONY PS-FL77�̓��j�A�̃R���p�N�g�v���[���[�����s�v�c�ƃe�N�j�N�X�̃��j�A�Ƃ�

�Ⴄ���E�ς������Ă��ꂽ�B

���̂Ȃ̂��H������������o�C�I�g���[�X�̐��ʂȂ̂��H

�����₷�����������ă��b�N�̒��ɏ풓�ƂȂ����B

pioneer��PA-100�̓v���[���[�ł͂Ȃ��ăg�[���A�[�����������֓���Ă����B

�W�����N�ƌ������ʼn����W�����N�H�Ǝv�����烁�C���̃E�G�C�g�����������B

��d�\�����O���̃E�G�C�g�������Ă���̂ŃW�����N�Ƃ������Ƃ��B

�������ꉞ�͎g���Ă���B

�����J�[�{���A�[���ƌ������ƂŖ��͂����邪���킩�ǂ����͂킩��Ȃ��B

KP-800�̓g���I����̌���̃��f���B���̌�880�ӂ肪�o�Đl�C�͎����čs���ꂽ��������

�������肵�����̉��̍D���v���[���[�B

�I�[�g�A�b�v�������֗��B

�����A��ɂ���ă_�X�g�J�o�[���q���W���_���ɂȂ��Ă��ďグ��Ȃ��Ɨ����Ă���B

���ꂪ���\�|���B

������KP-07�B

����̓~�j�`���A���f���ƌ������Ƃŕ����Ă�����Ƃ�ł��Ȃ��B

����Ӗ����[�J�[�����X�P���g���B���邢�̓l�C�L�b�hKP�B

�A�[�����ǂ����A�Ƃǂ߂ɕt���̃J�[�g���b�W���ǂ��B

�e�N�j�J��AT-E30�����i�ƌ�������̂ŁA�����AT-ML�Ɠ������̕��B

�����Ƃ����������������邩������Ȃ����A����Ȃ��̂��i���Ŕ����Ă����Ƃ����̂͐M�����Ȃ��B

������pro-ject��DEBUT3�B����ɂ��������B

�d���A�_�v�^�[�����A���얢�m�F���W�����N�����������̂�������͑��v���낤���A

����̏ꍇ��DC���[�^�[�����t���ēd�r�h���C�u���Ă��܂��A�Ǝv������

DENON MARATZ�ŃA�_�v�^�[�����o�����̂��f���ɂ�����g���Ă���B

���͂���DEBUT3�B�r����DC���[�^�[���d�l�ύX����Ă��āA�͂����A�_�v�^�[��AC��DC�^�C�v��

�v���[���[��炸�B

�ς��ȁA�Ǝv���ď�`������O�q�̃}�C�i�[�`�F���W�̂������ƕ������Č����ɉ����Ė�����̂�

��̎v���o���B

��������ăJ�[�g���b�W�A�I���g�t�H��2M������������A���ꂪ�ǂ����B

�C�R���C�U�[�������̕��ŁA����̓X���[���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂����S����薳���B

�Ȃ�ł���ȗ��h�ȉ�������̂�������Ȃ��������{�f�B�[����������2024�N����̂��C�ɓ��肩������Ȃ��B

�Ō��TOA��DD-100�B

�����GW���h�t�c�A�[�Ŋm�ۂ��Ă������������N���炢�ҋ@�����Ă��܂����B

�A�[����JELCO��OEM�ł͂Ȃ����A�Ɖ\����Ă����̂�m���Ă�������ߊl�����̂���

�����Ƃ��̂������A�Ƃ��Ă������B

2024�N��KP-07�Ƃ�pro-jectDEBUT3�B������DD-100�ƁA��r�I���i��}�����v���[���[�B���������ꂽ�N�������B

���������������ʂ������炵���̂��H

�킩��Ȃ�������D�܂������Ǝv�����B

1��4��

2024�N�U�����������ŏI���B

�ߋ��L�����Ă������Ȃ�ĈӖ����������H�Ƃ����l����������̂���

�Ⴆ�����ƂɃC���f�b�N�X���U���Ă������āA�����Ă��̐l���ǂނ͍̂ŐV�̓��L�����Ǝv����

���܂ɂ��܂ƂߋL���������ėǂ��̂�������Ȃ��B

�Ō�̓A���v�ނȂǁB

STAX��SRA-12S�͂����Ǝ��グ��ׂ����Ȃ̂ɂ��߂�Ȃ����B

�v���A���v�Ƃ��Ă��D�G�Ȃ̂͑z���ɓ�Ȃ��B

�����Ă��̈���STAX���B�l�����n�����Ă��āA�B�l�̎�ɂ����PRO�o�C�A�X�ɂ��Ή��ɂȂ��Ă����肷��B

�����ɃC���[�X�s�[�J�[SR-404�������Ă��āA�����Ǝg���ׂ����낤�B���ȁB

�r�N�^�[JA-S41DC�BJT-V41�����������y�A�B

1977�N�ɋN����DC�A���v�u�[���B

���ł�����ł�DC�����ăo�����X��������Ƃ��������A����JA-S41�͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��Ă������H

�\�z�������āH�ƂĂ��ǂ����������B�F�C�͖���41�̕������邩������Ȃ��������Ƃ������邳�A

���Ă���41DC�̎������B

�J�Z�b�g�f�b�L�����o��B����͋v���Ԃ�B

�i�J�~�`480Z�͔�r�I�ȒP��������������TEAC C-3�͓�B

������ɂ��Ă����ȑO�Ɍ��Ă��Ă����Ƃ肷�鑶�݂Ȃ̂��J�Z�b�g�̖���Ȃ̂��Ǝ����B

�N�̐��ɃT���X�CEC-10�G���N���[�W���[�Əo����Ă��܂����̂��^�̐s���H

����A�����������}�nJA-3802�Ȃ�Ă���38�Z���`���j�b�g���������Ă����̂������Ȃ��������B

�����ڂ̑O���������Ă���̂����f�J���B

�����A�ӊO���W�F���g���ɖ��Ă���B�s�v�c���B

���邢�͈�Ԃ̕ω���������������Ȃ���d���̓����B

�C���i�[�T�b�V�̓y�A�K���X�Ȃ̂ŃK���X�̖����Ƃ��Ă��O���B

�����Ȃ�O�̉��͕������Ȃ��Ȃ����B

���̑剹���Đ��H

�c�O�Ȃ��炻��͎�ł͂Ȃ��B

�����A���_�����͑�ϗǂ��B

����������SN���͈�i�Əオ�����B

1��5��

�A���v��������ꂵ�炭�g�@�B

�����������j�����낷����������p����������̂��������Ƃ������̂���

�Ȃ�Ƃ����o���ɑ��������̂����߂Ė{�N����낵�����肢�������܂��B

����Ŋ����Ȃ�Ď��͂������Ȃ�38�Z���`3Way�Ȃ̂���

�Ȃ�Ƃ��`���[�~���O�ȉ��Ŗ�B

�����Ȃ�Ƃ��炭�͂��̂܂܂Łc�Ȃ�Ďv���Ă��܂��B

1��12��

����A�Q�����B

�����Ƃ������P�ł���B

���ꂱ����T�����炢�~�܂�Ȃ��B

���łɕ@���l�܂�B�M�͏o�Ȃ��B

����Ȃ���ȂŁA������A������[�̕����A�̔����J��������炸�B

�܂����������Ȃ��̂������������ɂ������B

���āA�摜���u���Ƌ��ɋ���ʁv�B

���܂��܍����e���r�ł���Ă����B

��������ς��͍��ł���A�a�g�̂ł͓�����Ă����Ȃ��B

�r���r�����E���ς��Ă������A�܂��s���Ȑl���ł���B

��r���Ă킪�l���́A�Ȃ�����}�Ȃ��Ƃ�c

�����������A����ŗǂ��̂��ȁH�Ƃ��v���B

�����蔲���Đ�����A�Ƃ����̂̓h���}�ɂ͗ǂ���������Ȃ���

�}�f�̐l���ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��B

�}�l�̖}�l�ɂ���I�[�f�B�I���L�����܂ł��Ə����c

����A��ꂽ�c

1��13��

�ǂ���炻���ȒP�ɂ��������Ȃ��ƌ�����B

�܂��A��������ɐQ�Ă��Ă����������P�͏o�₷���Ƃ��킩�����B

�c�Ȃ̂������炢�܂ł͏o�ĉ߂������B

���̕������������݂������B

�����Ă���ƃI�[�f�B�I�̂��镔���ցB

�m�������ꖇ���炢�������c�Ǝv���������ς肠�����B

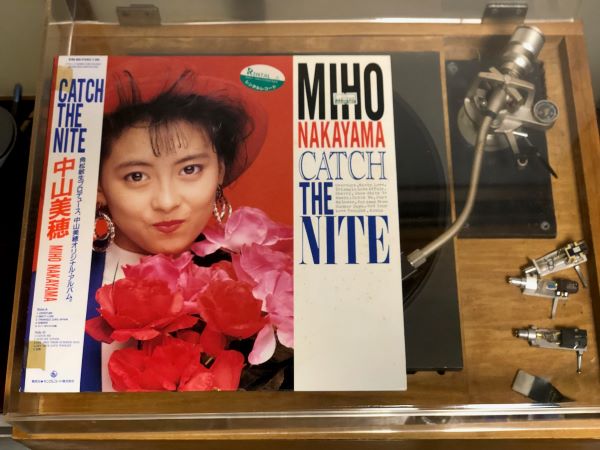

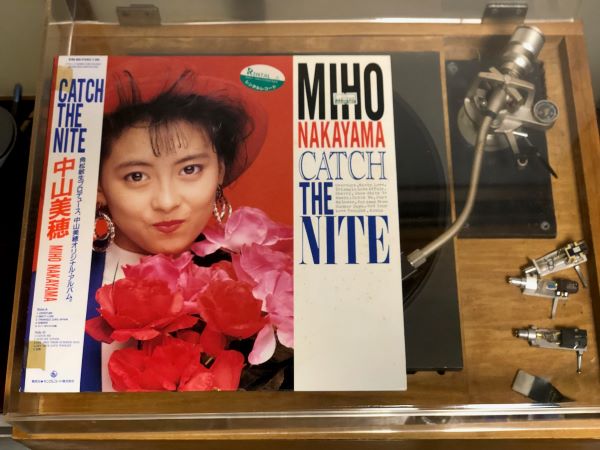

�P�X�W�W�N�Q��������6th�A���o���B

���������ăA�i���O�ŏI���H�Ȃ�Ďv�����炻��Ȃ��Ƃ͖��������B

�l�C�����邩��ǂ�ǂ�o�Ă����̂��ȁB

���Ă��������̃A���o���B�܂��W���P�b�g�͌l�I�ɂ́u�ǂ��Ȃ́H�v���Ċ����B

�܁A�]�v�Ȃ����b���낤���B

�������^���B

����͋v�X�ɖ��키�s���^���B

������[�̕����͑����̃\�t�g�������ł���悤�ȕ����ɐU���Ă��邪�A

����ł��炪�����邩���X�S�C�B

�܁A���ꂱ���傫�Ȃ����b�Ƃ������̂��B

�����̐l���c�т��������̂ł��낤�B

���̈Ӗ��ɂ����Ē��R����͂�����[���ꉭ�{�G���C�B

���A���ꂩ�炱�̔Ղ̓����^�������ł����B

1988�Ƃ����ƁA�܂��A�i���O�����^�����ăe�[�v�ɗ��Ƃ��Ȃ�Ă��Ƃ�

�s���Ă����̂�������Ȃ��B

1��14��

�I�[�f�B�I�Ƃ����̂���G�c�Ȑl�ɂ͌����Ȃ���

�ׂ��߂���l�ɂ������Ă��Ȃ��A�ƌ������̂͒����搶���������낤���B

�K���ɑg�ݏグ���X�s�[�J�[�̉��Ȃ����Ă����

�^�S�ËS�ɂȂ��ē��R�B�Ȃ�Ȃ��������������H

�����Ȃ�Ƃ��ꂱ��M�肽���Ƃ������A

�M���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂���܂����H�Ƃ���

�ςȏՓ��ɋ����B

�Ȃ̂����A�������N��̐�����ƂƂ������A�݂̂����ɂ�

�����オ���Ȃ��B

�ډ��C�ɂȂ�̂́A���̍�������������̕�����

������ʂ��Ă���悤�Ȋ��o�����邱�ƁB

����A�w��L���Ē����ςޒ��x�Ȃ̂���

���͏C�s�m�ł͂Ȃ��̂ł���B

��ԗǂ������Ȃ͈̂֎q�i���삾�j���������������������邱�ƁB

����������Ȏ��Ŗ{���ɗǂ��̂��낤���H�ƔY�ނ�����

���͉�����̂ł���B

1��15��

�ǂ���1/15�����l���łȂ��Ƃ����̂�

���q�������B

�c���āA���肳��Ă���l�����I���炢�߂��Ă���̂��c

�b���͕ς��A�����������ʒu���������ė����B

�ǂ������ǂ������c

���������H

����A���ɂ�����Ȃ��̂����c�C�[�^�[�i�R���v���b�V�����h���C�o�[�j��

�g���R���f���T�[�����l��������B

����܂ł�3,3��F�������̂�1��F�ցB

���ꂾ���ł���B

3,3���Ɖ��w���c�N���X�ɂȂ�̂��͒m��Ȃ���

1�ɕς���ƁA����܂ł����������g���ł̃N���X�ɂȂ邭�炢�͂킩��B

�ȒP�Ɍ����Ă��܂��ƁA����܂��̓c�C�[�^�[���������߂��Ă����A�Ƃ������Ƃ��B

����̏ꂪ�������Ɍ��肳�ꂽ���ƂŃE�[�t�@�[���o�����o�����B

����ɂ���ăc�C�[�^�[�Q�ƃE�[�t�@�[�̏�[���������炢��

�{�[�J�������������悤�ɂȂ����Ƃ�

�R�̗l�����{�����B

�����ăX�s�[�J�[�r���_�[�̕��B�Ȃ�

��L�̐�����ǂ���������邱�Ƃ��낤�B

�u�R�C�c�n�@�I�[�f�B�I���i���N�����āH�v�ƁB

��荇�����v����������g�킸�A���������𗊂�ɉ������ƂȂ��

����Ȃ����Ɩl�͎v�������_�͂�����Ȃ��B

�g�����p�[�c�Ȃ�Ă̂���R����Əo���鎖�͑����邱�Ƃ��낤�B

�F�X�Ȑ��l�̃R���f���T�[�B���邢�̓R�C���ɒ�R�B

�A�b�e�l�[�^�[�����Ċ܂܂�邩�B

���������`�����f�o���������������Ղ��Ƃ��F�X���B

�����A���Ȃ��Ƃ����͐g�̉��������Ă��镨�ł�낤�ƌ��߂Ă���B

�Ȃ����āA�L�����Ȃ���������Ȃ��Ȃ�̂����������炾�B

���悢��s���l����������o�������ł���B

����Ȋ����ŗǂ��Ǝv���Ă���B

���āA�P������ɂȂ�Əo�Ă���c

���̂�������ł͂Ȃ����A���i���̂��ԋp����

�e�����o�Ă�����Ƃ����ɂ��F�X������B

���̏��������l���\���グ�܂��c

���߂�Ȃ����B

1��16��

���悢��A�Ƃ�����ł��Ȃ����R�W�Z���`�E�[�t�@�[���̂�����

�Λ����鎞�������̂��H

����A�܂������Ɩڂ��Ԃ��Ă����̂����c

���邢���ő����肩������Ȃ��B

����͒ቹ�s���ł���B

�i�����͂܂��B��ꂿ������c�j

1���P�V��

�R�W�Z���`�E�[�t�@�[��i���Ēቹ�s���Ƃ͂��悢��

�������������H

�������ɒቹ���S�R�o�Ă��Ȃ����J���J�����������Ƃ�

����Ȃ��Ƃ������B

�����A�u���ꂪ����a�E�[�t�@�[���I�v�Ƃ���

���ōU�߂Ă���悤�����͂Ƃ��������͂ɂ������������B

���͂���͐��̒��ɂ͂悭���鎖���B

�R�W�Z���`�Œቹ�s���H

�ł������ꔭ�R�W�Z���`��ς���_�u���E�[�t�@�[�Łc

�ĊO�������Ȃ������肷��c

����ň���ȒP�ȉ�����B

����͍Đ����ʂ������邱�Ƃ�������Ȃ��B

�����A����͂�肽���Ȃ��Ƃ������������I���B

���ɊȒP�Ȃ̂��d�C�I��B

�p���C�R���g���Ă̒����B

���̏ꍇ�o�C�A���v�ɂȂ邪�d���Ȃ��̂��B

��́c

1���Q�O��

�ቹ�s���H

����Ȃ����Ȃ��ł���A�Ɖs���w�E��S������������炢���Ղ����B

�s���I

�����P�Ȃ銨�Ⴂ�ł��낤�B

����ł��c

����Ȃ��Ƃ����ĕω����m�F���Ă݂悤�Ƃ����肵���B

�_�N�g�Ɏ��܂��Ă���̂��g�C���b�g�y�[�p�[�ł���B

���ꂶ�Ⴀ�����킩��Ȃ��H

������������Ȃ��B

�ʂ̐�����v�������B

�G�b�W���d�����Ă��邩������Ȃ��B

����A�܂����G�I�ɂ͂���������̂����c

����ɂ��Ă����̃|�����C�g�A�������B

��̂��̂��H�H

��荇���M�œh���Ă݂邱�Ƃɂ����B

1��21��

�|�����C�g�Ō��ʂ�����̂��ǂ�������Ȃ����A

���������G�b�W�����Ă���悤�ɂ��v���Ȃ��B

�����A��������p�������Ǝv����̂Ȃ玎���Ă݂������ł��傤�B

�����o���āA�u�����`�ቹ����������o�ė��ċ����Ă��܂��v

�Ƃ����̂������B

�Ƃ������l�̊S���ቹ��������Ă��܂����i�Ȃ�č����z�I�j�̂�������Ȃ��B

���̊ԈႢ���A���̂܂Ƃ܂肪�Ƃ��Ă������Ȃ����悤��

������͉̂��́H

�v�������������Ȃ̂����A�܂��G�b�W�̏�Ԃɕω����N�����

���ɉ��炩�̕ω��͋N����Ƃ������ƂȂ̂��B

�����悭�킩��Ȃ��B

�����葼�ɋC�ɂȂ�Ƃ��낪�o�n�߂āc

1���Q�Q��

�C�ɂȂ�c

�����H

����A�����{�[�J����������������~�����Ƃ������c

�݂����Ȋ����ŁA�ق�ˁA����Ȏ��n�߂���D���Ȃ̂�B

�t�ɂ����Ƒ��̗v�f�����������Ă������Ď��Ȃ�ł����ǁB

���ɐl�Ԃ̗~�ɂ̓L�����Ȃ��c

�ƁA�����Ă��Ă��d���Ȃ�����c�C�[�^�[�i�R���v���b�V�����h���C�o�[�j��

�R���f���T�[�����B

�e�ʂ�1��F�ł��̂܂܂Ȃ̂����o�C�|�[����

�d���R���f���T�[�����]�����t�B���������B

�����A���͕ς��̂��c�H

1���Q�R��

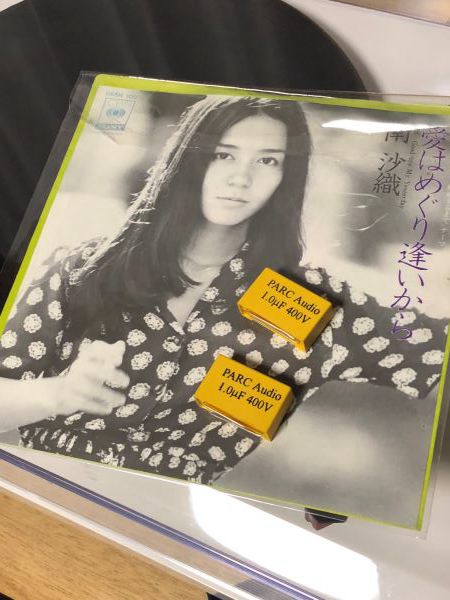

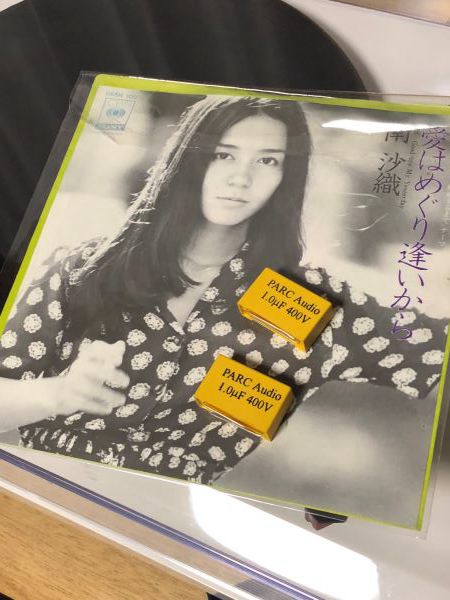

PARC Audio�ł���B

�ƌ����Ă��ǂ��͒m��Ȃ��B

���͎莝�������r�R���@�t�B������1��F��T���̂���

���ꂾ�������̂��s���s���ŒT���̂ɔ��ʂĂĂ��܂����̂������B

������Amazon���]���̗ǂ��t�B�����Ƃ������������ȗ��R��

��������`���C�X�B

���F���Ďl�p���Ƃ����A�ߔN�F�X�ȂƂ���Ō�������X�^�C���ł���B

���Ă��������ł���B

�����������Ȃ����B

�����C�̂����ł��Ȃ��B

���͊m���ɉ��P����Ă���̂����A���܂���P���߂���

�����ėǂ����ǂ����������B

���������ω��������Ə����Ċ�Ԃ̂������

��������v�Ƃ������́B

����ł��炭�炵����A�����R���f���T�[�ɖ߂�����

���͗ǂ��܂܂������Ƃ��F�X�N����̂��I�[�f�B�I�Ȃ̂ł���B

��荇���������Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ���B

���ɓI�Ɏv���邩������Ȃ����A���ꂭ�炢�ŗǂ��B

1���Q�T��

�ǂ��ɂ������Ȃ��B

�Ȃ�ď����Ƃ��a�C�ł����H�ƌ���ꂻ�����������ł͂Ȃ��B

�Ȃ�Ƃ������A�P�Ȃ��̗͒ቺ�ł���B

�u������ˁv�Ƃ�����[�����ɘb������A

�u�d���Ȃ��̂�A�T�O�߂��������]����A�]���v�ƌ����ăn�b�Ƃ����B

�����ȂA�]���ȂB

�����ł����������Ă�������Ȃ����B

���͂�����Ă��邾��������̂悤�Ȃ��̂��B

�l�����{�[�i�X�^�[���B

�锪���܂ŋN���Ă���ꂽ���������́B

�����v������v�w�ł����Q�Ă��܂����B

�t��������I�[�f�B�I���L���Q�U�N���ɓ���B

�Q�U�N�O�ƍ��ƁA�����悤�œ����ł��Ȃ��̂ł���B

�ȏ�̘b���ƊW�Ȃ��A������Ƃ̂���肪����������

�I���g�t�H������r�I���[�R�X�g�̃J�[�g���b�W����������o���Ă���B

VMS�A�ł͂Ȃ���F15O�Ƃ����V���[�Y�B

����Œ����A���w���̎��ɔ����Ă���������R�[�h��

�\���ǂ����Ȃ̂��B

�I�[�f�B�I�����{�����f���炵���c

1���Q�U��

�����ăW���e�b�NV-�V

����ς�V3�����ʃ��C�_�[���낤�A�Ɠ˂����݂����Ȃ邪

����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悢�B

���̃J�[�g���b�W���j��`�b�v���ʖڂɂȂ��Ă��镨����ɓ����

MT-23���Ȃ̃J���`���o�[���������������}�����Ƃ���

�����܂�́H�p�^�[���̂ЂƂ��B

���̎��͂�������J�T�J�T���������̉��Ɏv���āA

��������ς菃���j����Ȃ����ʖ����ȁH�Ȃ�Ďv�����̂������B

����v���Ԃ�Ɉ�������o�����炻��Ȃ��Ƃ͖����B

����͔@���ɁH

�����j�����Ǝv���B

�����2g���|������B

����ł��̌̂͗ǂ��̂��낤�B

�ق�̋͂��ɑ@�ׂ���������Ƃ��낪����C�����邪

������������V�F���̂������ȁH�Ƃ��v�����肷��B

�ŁA�܂�����ȕ��ɂ��ꂱ�ꕷ����ׂ��肵��

�����������o�邩�ǂ����A�Ȃ�ĂƂ���ŃX�s�[�J�[��

��ԁi�o����j���m�F�����肵�Ă���B

1��27��

�܂Ƃ��ȃo�����X��38�Z���`�͖��Ă���Ǝv�������̂���

���ׂ̈ɂ���r�Ώۂ��K�v�B

���͂��̖���AST-S1���S���Ă���Ă���B

�Ƃ�������������v���Ԃ�ɒ����Ă݂��B

�����̂������������������B

������O����������~�j�`���A�̐��E�Ȃ̂��B

�����ቹ�Đ��Ƃ��������ł�AST�̉��͋C�ɓ����Ă���̂���

�h�y���h�̂��B

�������A����ς�N�\�ł����G���N���[�W���[�ɂ��Ӗ��͂������̂��A��

�ςȂƂ�������S���Ă��܂����B

1��28��

�����B���X�e�b�v�B

1��29��

�����B���邢�͋��l�̂��킲�ƕҁB

�ʐ^�������Ƃ킩��ɂ����Ǝv�����A�v������Е���G7�ɂ��Ă݂��B

������G7�̃c�C�[�^�[�͔����āA�g���Ă���̂̓E�[�t�@�[�ƃX�R�[�J�[�B

�����ď���R���v���b�V�����h���C�o�[�ƍX��0506mk2���A�����38�Z���`�̔��̏�ɍڂ��Ă�������

���̂܂��ړ������B

�ӂ�����ȁH�͂��A�ӂ����Ă��܂��B

�Ƃ��낪���ꂪ�}�b�`���Ă���H���͂����̐��E�ł���B

�����������B�ŏ�����}�b�`����Ǝv���Ă����B

�������M�͂ǂ����痈���H

�P�Ȃ����Ă������ł���B

�Ȃ�ł������������\�N�Ɣn��������Ă���Ɛg�ɕt����������̂���B

�ŐH��ΎM�܂łƂ������Ƃ��Е���38�Z���`�i�G���N���[�W���[EC10)�̂܂��ŃX�e���I�Ŗ炷�B

�ܘ_�܂Ƃ��Ȏg�����ł͂Ȃ��B

�Ƃ��낪���E�Ŕ\�����Ƃ����F�����Ȃ葵���Ă���̂ł���B

��������ɂ͈قȂ�̂����꒮�đR���D���Ƃ����̂������B

�ƂȂ�ƁA���B�ǂ�����c�����H�Ƃ������ɍs�������킯�ł���B

���������Ȃ̂���G7�̕����R���p�N�g�ŁA���̓_�L���ł���B�Ӗ�������������u���Ă����K�v�͂Ȃ��B

1��30��

������G7�~2��g���ɁB�܂�܂Ƃ��Ȏg�����ɁB

������G7���c�C�[�^�[���O����A�V�ɃR���v���b�V�����h���C�o�[�{0506���������Ă���B

�l�b�g���[�N�ł���Ƃ��A�b�e�l�[�^�[�Ƃ���EC-10+JA3802�̏�ɍڂ��Ă��������S�������ł���B

�V�̏�ɍڂ����c�C�[�^�[�Q�����̍����ɍ����悤�ɂƁAG7�����ɒ��u���Ƃ���B

���̎g�����̓x�X�g�Ƃ͌����Ȃ�����荇�����ł���B���������w����EC-10�G���N���[�W���[��������

G7�͂��̑O�ɒu����邩�烊�X�j���O�|�C���g����̋�����1,5���[�^�[���炢�Ƃ��������߂�����B

���̏�ԂŊ���̃\�t�g�����A�u���������ǎs�̂̃X�s�[�J�[���ėǂ��o���Ă��܂��ˁv�Ƃ���

������O�̏��ɍs��������B

�ǂ��Ӗ����G���K���g�Ȃ̂ł���B�R���v���b�V�����h���C�o�[�{0506���ǂ����t���ɂȂ��Ă��邪

�g�[�^���̉����s�v�c��G7�̉����̂����Ȃ̂��B

�ۗ������Ⴂ�����������̂��u���̎q�͂������v����R��KICC211���B

�����搶�ӔN�̐����Ղ̂ЂƂʼnԉ���t����̃s�A�m���o�b�N�ɗ��삳�z���ɉ̂��V���v���^������

���ꂪ�������₩�ɐL�ѐL�тƖ�B

����[�A�Q�����ȁA�Ƃ��������B

�������Č��ɖ߂�܂����A�Ƃ������Ƃ��B

1��31��

�f7���^���݂����ɂȂ肻�������A���܂ł�����ŗǂ��̂��ȁH�Ƃ����C�͂��Ă���B

�ǂ��X�s�[�J�[�����n�C�G���h�ł��Ȃ����낤�Ǝv���B

�����n�C�G���h�X�s�[�J�[�Ƃ�炪�~�����̂��Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B

�D�ꂽ�X�s�[�J�[�͂���̂��낤���A�ߔN�͐V�����̂��Â��̂������Ȃ��߂��ł���B

�I�[�f�B�I�Ȃ�Ă̂͂���قǂ̕������Ȃ��Ə�X�v���Ă��邩�琴���̕��䂩���ԋC�����ȂS�R�����B

�����Č�����G7������ɓ�����G9�ɂ͋����������Ă���B���������Ƃ����������ꂱ��ł���킯�ł��Ȃ���

���a�I�[�f�B�I�{���Ƃ��Ă͓K�ȃ`���C�X���Ǝv���B

�����AG9�ӂ�������Ȃ��߂��ł���B

�Ⴄ�����Ƃ���P-610�{�c�C�[�^�[��2Way�Ȃ�Ă̂�����B

���ɂ�������邪�����Ēu�����B

�����͂�����ł�

��O�̓��L�ɖ߂�

���L��MENU��

�\����