2月20日

2月21日

上の写真を見た瞬間にわかる人はわかる。どちらの光景かと。

そう、またしてもお邪魔してしまいました、趣味のオーディオの行き着いた先、へ。

それでも実は例年のスケジュールと比べると間が空いている。

11月ころのはずが年を越してしまってごめんなさい。なのだ。

さてさて、周りくどい話は止めにして、目につくのはスピーカーだ。

アルミ色の憎いやつ、と思ったら本当にアルミバッフルだとか?

恐ろしいハイエンドスピーカーがmilonさんのお宅に降臨。

モスキートneoだ。

正面から見ても迫力十分だが背面を見ると唸ってしまう。

僕の写真じゃあわかり辛いが、実に複雑な

というか神秘的な?形状をしている。

素材はカーボンファイバーだそうで

内部はハニカム構造でスピーカー背面の音を消音するかのような…

なんだかノーチラスを連想させるところもある?

さらにウーファーは背面からガスシリンダーパイプでバッフルに

押し付けられている。

この辺りは江川三郎先生の世界な気もして、

洋の東西の知恵の集大成みたいなスピーカーのようだ。

2月22日

高級品、持てばスーパースターも夢じゃない?

嘘では無いのだが、そうは簡単に問屋が卸さないこともある。

milonさんもこのスピーカーの低音過多にはちょっと困ったご様子。

しかし、そこは達人。ディフューザーを自作されて

バスレフポートに挿す。

こうした調整により我々がお邪魔した時には

低音が引っかかる、なんてことは全くない状態だった。

その音だが、「良いですね♪」としか言いようがないもの。

まじめな話、達人のところにハイエンド機器が来たら、

それはもう鬼に金棒なのである。

書くのもばからしいがワイドレンジ。

滲みのない世界。

ちょっと心配なのが後ろに控えしA5の立場。

いや、A5がご本尊。本妻なのは変わらないだろうが

A5に迫る物。あるいは追い越しかねないものを

モスキートはあっさりと提供してくる感じ。

凄くもあり憎らしく?もある。

さてしかし本日のお題がこれだけで終わるはずもなく…

2月23日

空芯MCカートリッジ一気聴き?

この日milonさん宅にはpppinさん。GTOさん。

そして初となるSさん(前回のSさんとは別の方)

で、OFF会というのは訪れるほうより迎え入れるホスト側の方が

大変なのは言わずがもな。

「何をして遊ぼうか」を考えるのもたいていホストだ。

ましてpippinさんとよっしーは通算で4回目の訪問。

新しいスピーカーはどうですか?だけではすぐ終わってしまう。

だから、というわけでもないがこの日は空芯MCカートリッジを楽しむ部、

みたいなのが用意された。

用意された、と一言でいうが名器のオンパレードで

それを集めるだけでも普通は大変。

しかもプレーヤーは、本家PL-31E/TSである。

なかなか贅沢な時間だ。

まずリファレンスとなるのがMC-L1000改。

改、というのはL1000の断線したプリントコイルを取り除いて

FIDELIXさんのコイル=現在はMC-F1000として発売されている物のコイルを

装着した物を意味する。

その音およびMC-F1000の音についてはこれまでにも

詳しく述べているつもりなので簡単にしておくが

抜群の解像度を持ち、なおかつ人間らしさも忘れないという

絶妙のバランスを持つ逸品と言っておきたい。

これは針の直上にコイルを置くというMCカートリッジの理想を

実現した故の結果だが、それに伴う危険性や

メンテナンスの難しさもかなり緩和したという所に

21世紀的価値がある。

特にF1000はその点においてもL1000を超えたところがある。

ではこれだけあれば他のカートリッジは不要かというと

そうはならないのがマニアというものだ。

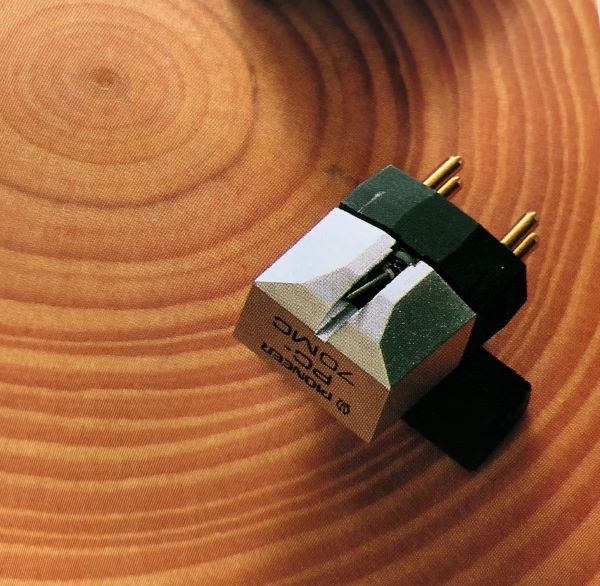

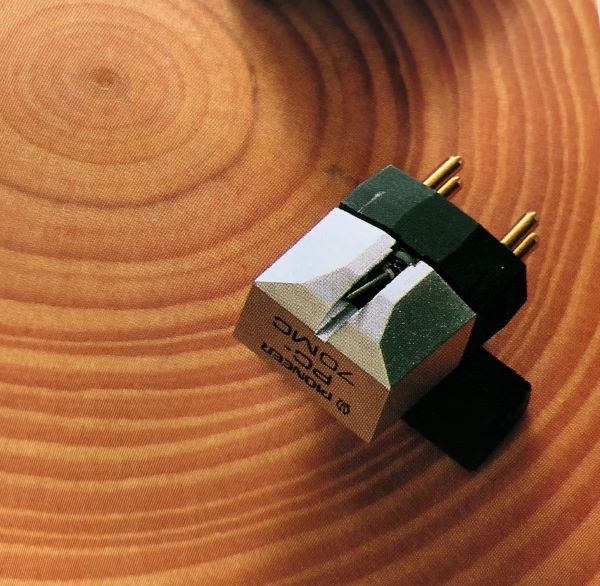

例えばpioneer PC-70MC。

1981年の製品で45,000円と決して安くない。

あるいはpioneerの頂点のカートリッジかもしれない。

片チャンネルあたり3極2マグネット。これを左右独立で装備。

磁束密度の高いサマリウムコバルトマグネットを採用。

これだけ豪華な磁気回路なのだが重量が従来の1/4位に収められているというから

凄い。

コイルは無酸素銅でカンチレバーはベリリウム。

アルミダイキャストボディで重量4g。標準針圧1,2g。

よくこれを45,000円で売ったな?という内容だが

あるいは値付けを間違えたか?

pioneerというブランドが、カートリッジに関してはちょっとだけ

弱いので及び腰になったか?

10万円でも良かったんじゃない?と言いたくなるのだがさて…

2月24日

PC-70MCの音は初めて聞くわけじゃないのだが

いつも関心させられる。

というか、これは魔性のカートリッジである。

えも言われる魅力的な音を聴かせる。

一方でいわゆるスタンダード的な、リファレンス的な堅気な感じとは

少し違うわけで、どこか吟遊詩人的な。

しかしやはり男ではなくて女性だな、これは。

職場には居て欲しいような、いや、やはり居ない方が良いような?

そしてちょっと使いこなしに関しては神経質なところもある。

温度管理には注意したい。

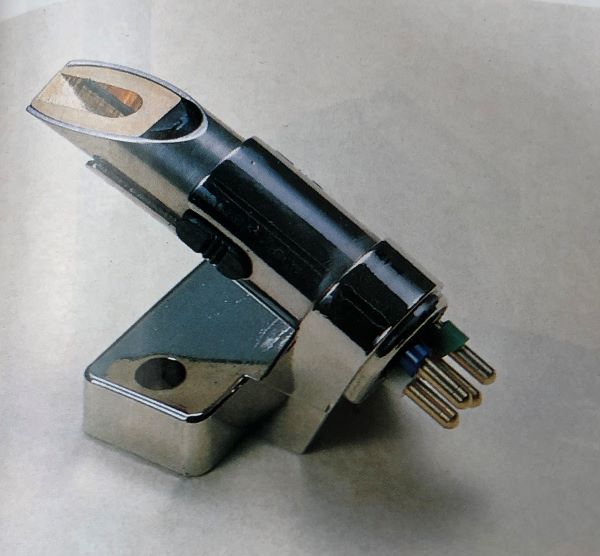

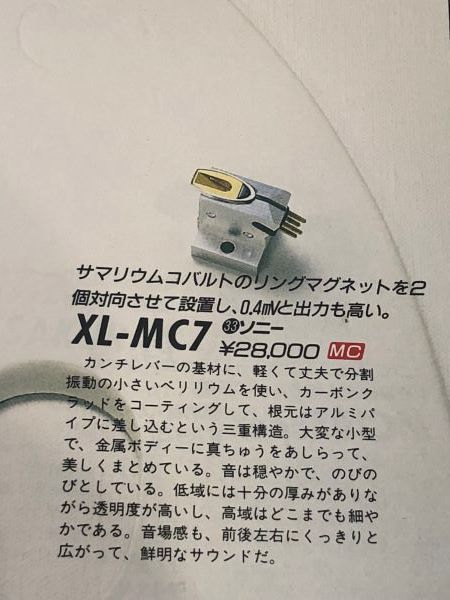

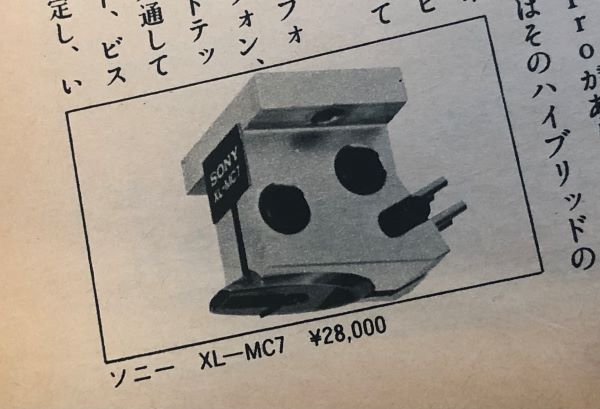

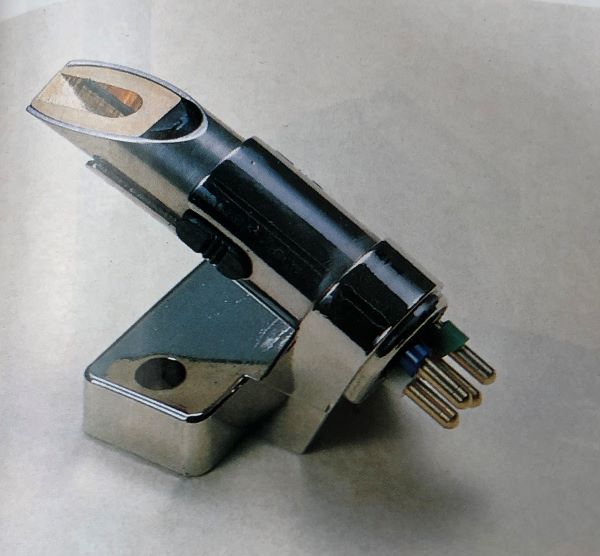

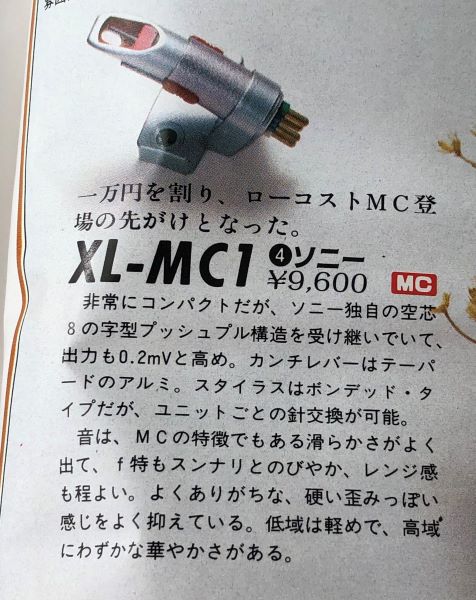

続いてSONY XL-MC5。

これはmilonさん宅で普段使いの標準機みたいなところあって、

その影響でかなり多くの人が手を出したカートリッジだ。

発売は1983年くらいか。当時25,000円。

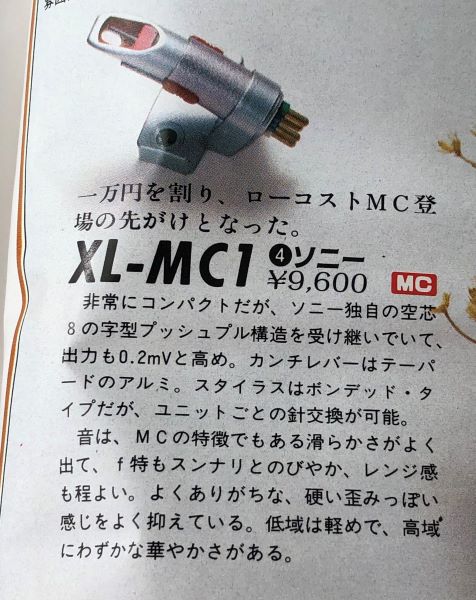

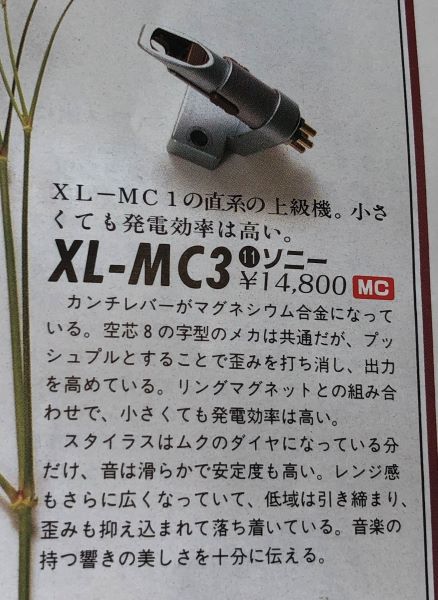

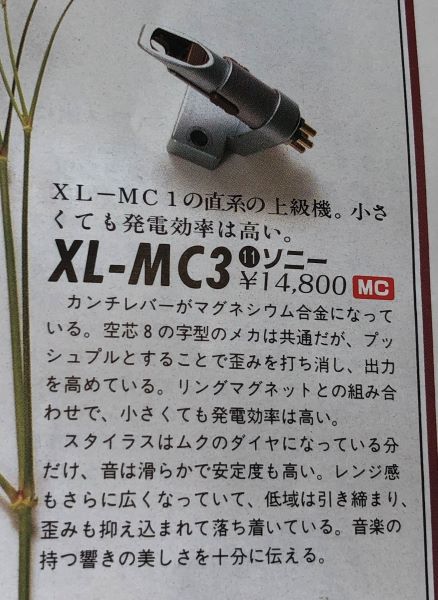

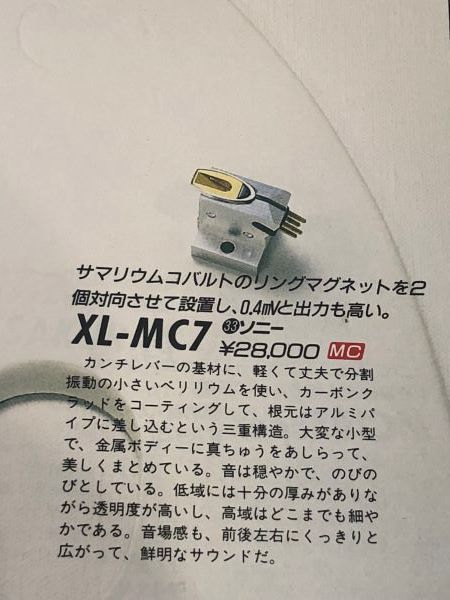

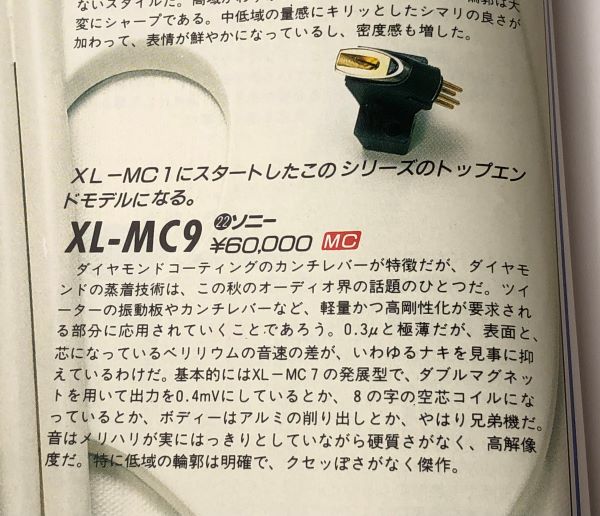

いわゆる鉛筆スタイル。あるいはランチャースタイルシリーズの

中核機。

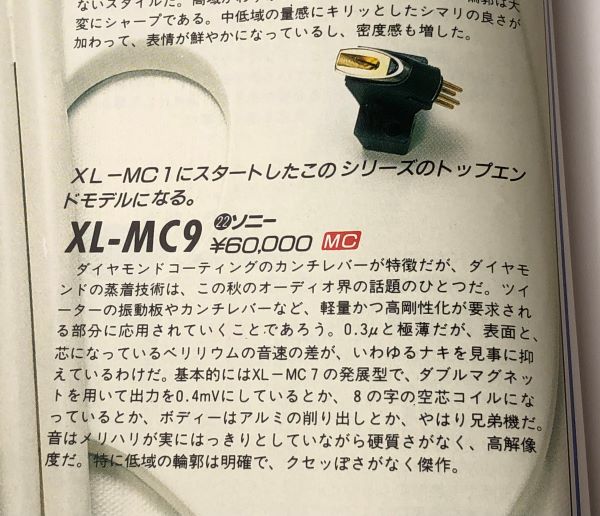

下に3と1が居て、上に7と9が居る。

チタン蒸着アルミテーパーカンチレバーに0,1ミリソリッドダイヤの超楕円針。

8の字空芯コイルで磁気回路はダブルリングマグネット。

小型で強力な磁気回路だ。

5でそれだけ良ければ7や9はもっと良い、というのは

嘘ではないのだがよくも悪くもアブノーマル?な味わい付きというのが

俗世での7や9に対する評価みたいで、その点5はノーマルだというわけだ。

そしてもう一つのポイントが鎧と呼ばれるカバー。

これは鉛筆型のボディーをすっぽり覆う形で装着するもので

正に鎧。

この鎧は7とか9の物で5では別売オプション設定だったのだが

これまたmilonさんの手によって5用にオリジナルの鎧が作られていて

装着されているのだ。

その音だが…

2月25日

鎧をまとったXL-MC5の音だが、これはバランスが良くて安心してその心地よさに身をゆだねられるもの。

音の動きが軽くて、その速度感が全帯域で揃っているのが美点なのだろう。

これしかなければこれでリファレンスとしてもおかしくないと思う。

さすがmilonさんが普段使いと指定されるだけのことはある。

そして鎧も効いているのだと思う。

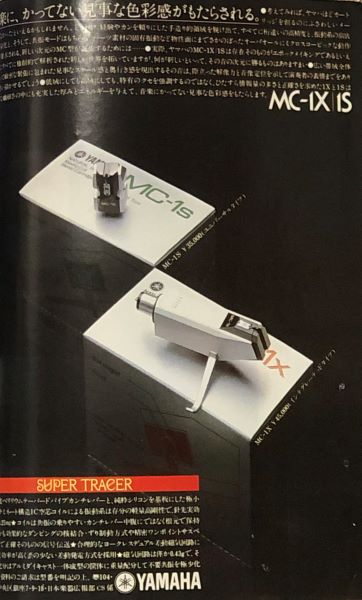

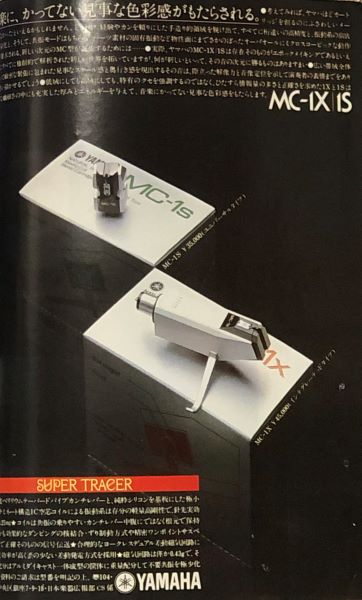

続いてヤマハMC-1S。

1978年頃発売。シェル一体型のMC-1Xもあってそちらは45,000円。

ユニバーサル型の1Sは35,000円。

このカートリッジについては昔自宅でも拝聴していて、僕の中で高評価。

いわゆる十字マトリックスに行ってしまう前のヤマハMCなのだが

こちらの方が良かったという人も少なからず居る。

ベリリウムカンチレバーとかそういうこともあるが、何より発電にプリントコイルを使用しているのが特徴。

同時期のビクターMC-1はカンチレバー直上付近にプリントコイルを配置したが、ヤマハはそれを根元に持っていった。

それぞれ一長一短なのだがヤマハはビクター方式に対して挑戦状とでも受け取れる様な広告を張っていて

なかなか男らしいもんだった。

音なのだが20年近く前の拙宅での印象としては、メーカーの姿勢が反映されたのか意外にもガッツのある音という感じだった。

いわゆる十字マトリックス組が女性だとするとMC-1S、同Xは男性と、僕はそう思った。

milonさん宅で聴くMC-1Sは予想通り素晴らしい音だった。

ただ、前述のPC-70MCやXL-MC5と比べるとトーンがやや暗い。

それが悪いというのではなく、きらきらのゴールド、ではなくていぶし銀的なイメージということだ。

さて、これで全部では無いのだがキリも果てもないのでこの辺で。

この日はもう一つ、Sさんお持ち込みの品を試してみるというお楽しみがあって…

2月26日

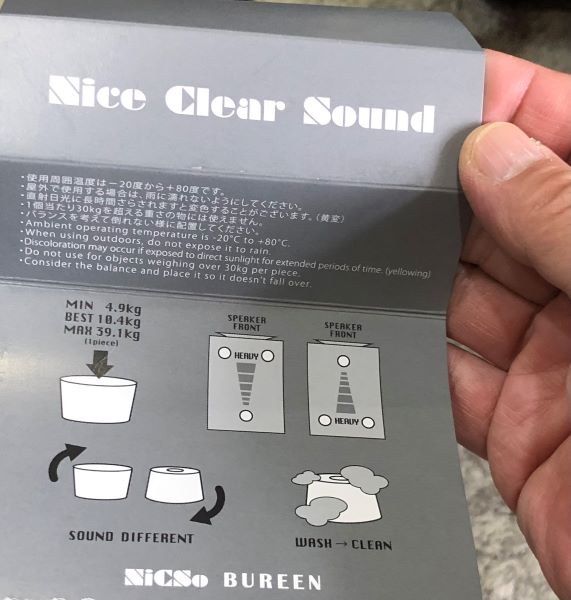

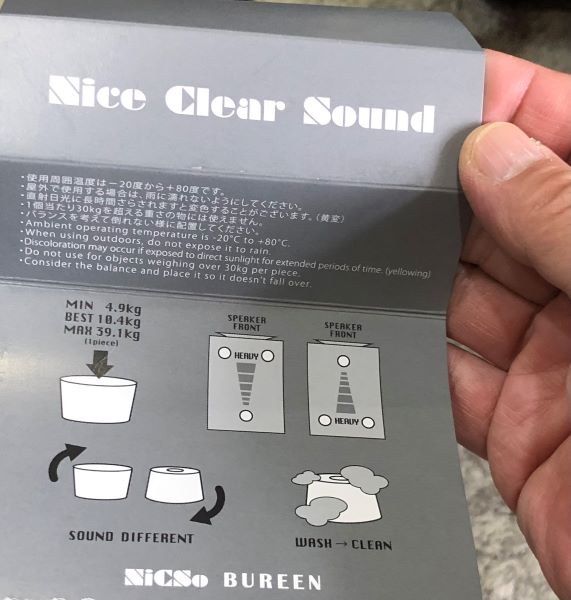

これは何よ?っていうとNiCSO(ナイクソ=Nice Clear Sound)さんから出ているBUREEN=ブレンという

スピーカー用インシュレーターである。

お値段6個で24,000円。

当然単なるゴムです、なんてことはなくて、特別配合のポリウレタンゲルを使用して振動を絶縁するというもの。

基本三点セットでの使用が想定されていて一つ当たりの耐荷重は最大で40Kg弱。

この種の物を見た途端に眉に唾を付けてしまう人もいるが、なんでも試してみるものだ。

スピーカーからアンプ、フォノイコの下と色々入れてみて、それぞれ変化はあった。

唯一ここは入れない方が…というのはアナログプレーヤーの下だったが、これも条件が変わったら

入れた方が良い、になる可能性もある。

もうひとつ。このように何かの下に入れる系の物は特になのだが、入れた直後と時間が経った後で

効果が変わり音が変わることがある。

たいてい良くなる方に変わるのだが、そこまでの検証は今回は無理だ。

さて、いよいよ大団円なのだが

2月27日

いよいよ大団円なのだがあとはmilonさんの装置の中での色々弄ってのA、B比較コーナー的なもの。

pippinさんや僕はたびたび経験させてもらっているが、例えばフォノイコのモノラル使いとステレオ使い。

あんまりこういう事で差が出ないでほしいのだが違いは歴然。

やはり可能なら一チャンネルに一台の機材で左右チャンネルは干渉させない方が良いのだとしみじみ思う。

音場の広がりというのもあるが、黒が黒く沈むというか、色調の諧調みたいなのが断然違ってしまう。

アホなよっしーはHX-10000も改造して左右独立使いができるようにしてしまえば…

などとpippinさんに囁いたりした。

(HXは元から二系統のフォノイコが一筐体の中に入っているが、それは入力二つに対応するための仕様だ)

あとはアナログプレーヤーの電源による音の違い。

milonさんはコンデンサを繋いで電源として使っていてそれをアルカリ電池に換えると…みたいなことを試す。

これはアルカリ電池にも良さがあるとも思えた。ただ、とにかく単にDCモーターを回すためだけの電源で

音が変わてしまうのだからオーディオとは奥が深いというか適当にやらないと身が持たないというか…

の思いを強くする。

それにしても、よくこれだけ色々な違いを音に出す装置たちだと毎度のことながら感心させられてしまう。

要素の一つはスピーカーなのだが、この日もずっとモスキートneoを鳴らしていたのではなく

途中からはいつもの盆栽スピーカーがホストを務めてくれたのだが、まあよく鳴ること。今更だが。

ハイエンドのモスキートにも。マルチアンプで鳴らすA5にもないものを、この小さいスピーカーは持っているようだ。

それはフルレンジ一発という構成から来るシンプルストレートな良さかもしれない。

複雑なネットワークは、それだけで色々なものを丸め込んでしまうかもしれないし、

マルチアンプに逃げてもデバイダーだなんだと使わざるを得なくなる。

もちろん、それを鳴らす駆動系の品質というのは求められるわけで、

milonさんのところではFIDELIX社のアンプたちがそれを担っている。

加えて使いこなしの妙というか、プリもフラットアンプは使いたくないというmilonさんの方針の表れとして

フォノイコから自作ボリュームボックスを使ってパワーアンプへと信号は無添加に近い形で送り届けられている。

このボリュームボックスの設定も見事で、かなり位置を上げたところで最適音量となるように出来ている。

実にロスのないやり方だ。

ということで何度訪れても驚きのあるmilonさん宅であった。

僕らはそれぞれの目標感みたいなのを持って帰路につく。

それが大切だと思う。やっぱりオーディオも一人だけで籠ってやっていてもうまく行かないところがある。

milonさん、毎度すみません。

きっと又一年以内にお邪魔します♪

よろしくお願いいたします。

続きはこちらです

一つ前の日記に戻る

日記のMENUへ

表紙へ