7月14日

暑い夏はオーディオに不向きな季節だ。

…と毎回書いているから22回くらいは書いたのか?

わからないがいつも同じことを言っている気がする。

だったらやらなきゃよいものを部屋に入るとスイッチオン。

一種の中毒だろう。

ただ、どうもセパレートアンプのスイッチを入れる気にはならない。

プリメインアンプに手が伸びる。

節電という観点ではデジアンがベストなのだろうが

今のところは907MOSかAIWA S A60か、というところ。

音はもちろん907MOSの方が上だが、小さなS A60は

どうにも憎めない良さがある。

それは良いけどスイッチに接触の良くない所があって…と

そのままにしていたらlimited師匠がケイグの良さに改めて触れられていた。

非公認弟子一号としてはマネしないわけにはいかない。

買って試してみたらこれはスゴイ。

接触不良はどこへやら?

古い機器が多いお宅には必須の一本と改めて感動。

7月17日

また三連休とかいう単語を耳にするので

何が起きたのか?と調べてみたら俗世はそうなんだって?

そらー知らんかったわ( ;∀;)

…気を取り直していこう。

機器のスイッチ。

やっぱり少ない方が良い。いや、メンテナンスをする立場になれば…だ。

今回ケイグさまの効果に触れて、かなり前向きな気持ちになれた。

上手く隙間から入れてやれば良い仕事をしてくれるみたいだ。

ただ、非常に面白かったのは、たった一箇所のスイッチに使っただけで

アンプの音が随分変わって聴こえたこと。

気のせいではなくて、こうしたことは間々あることなのだ。

各種液体それぞれ固有の音を持つ、と言ったら言い過ぎか?

いや、結構違うのだ。

これも時間の経過と共に元に戻っていくみたいだから良いのだが

心配だったらアルコールかパーツクリーナーみたいなので

仕上げの洗浄をする方が良いかもしれない。

くだくだ言ったが、スイッチの分解というのは色々なリスクを伴うので、

ケイグで済むならそれは良いことだ。

ちなみにリスクに挑戦して間違うと、いつまでもアンプが半分解状態のままになってしまう。

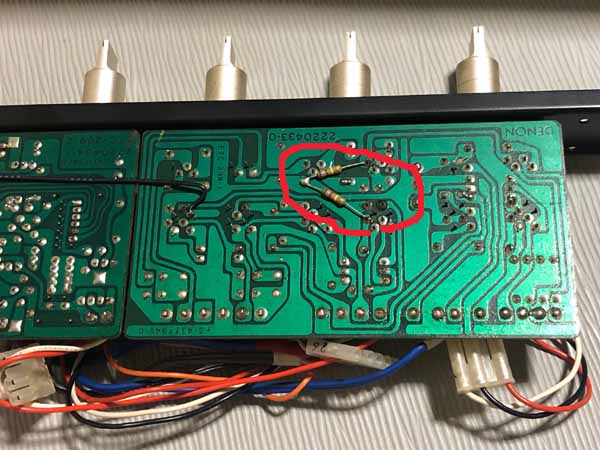

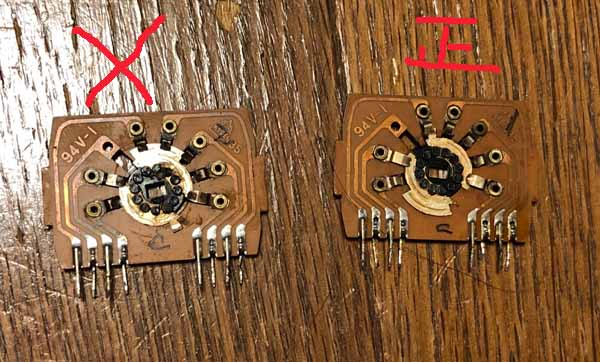

その悪い例が上の写真だ。

詳しくは後日。

7月18日

さて、今回(先月?)PRA-2000二号機を弄っていて何を間違えたのか?

恥ずかしながらTAPEのロータリースイッチの位相を変にしてしまったのだ。

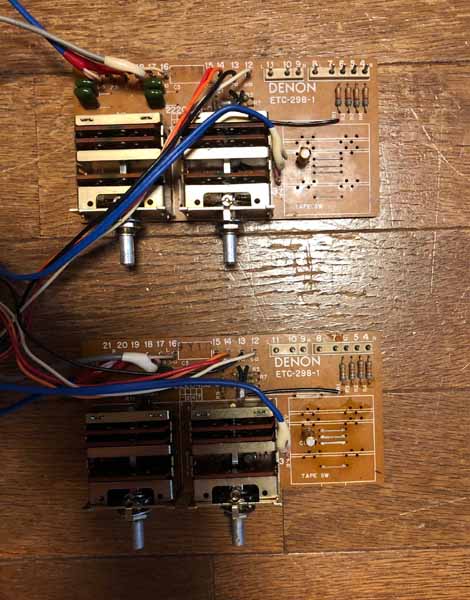

色々もがくがお手上げになり、正常な一号機の同じスイッチを分解して

間違い探しをする羽目になったというお粗末。

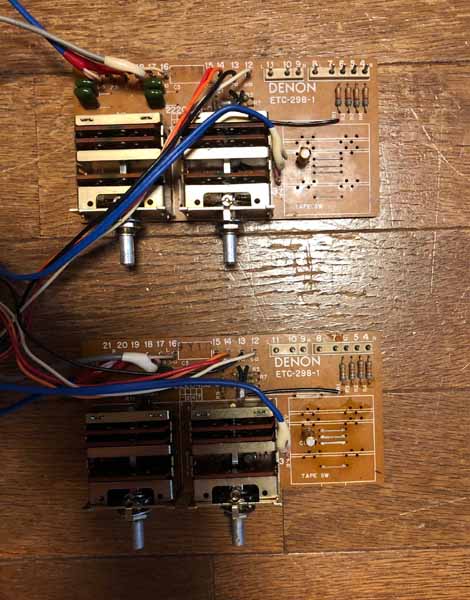

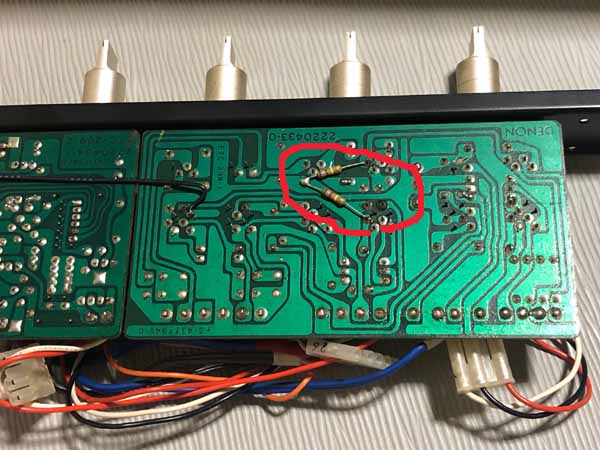

↑上の写真では件のロータリースイッチは外されているがこの位置のスイッチということで…

三つある基板?の内これ↑が最もスイッチ摘みに近い側。

意味の分からない人には説明が難しいので

わかる人だけわかってもらえれば良いことにする。

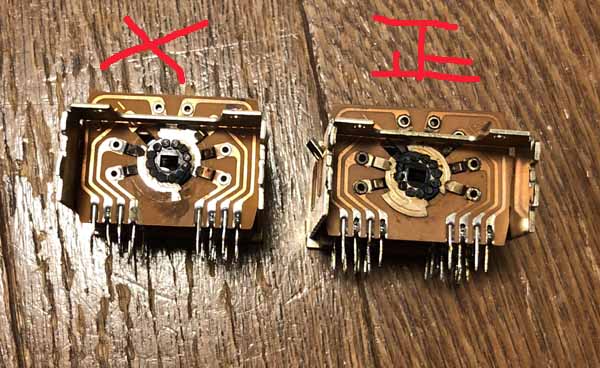

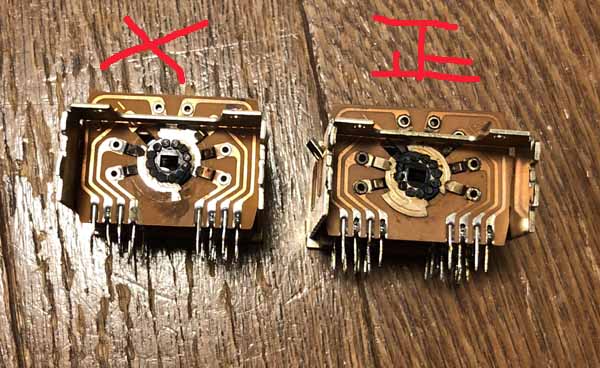

右が正解。左は誤である。

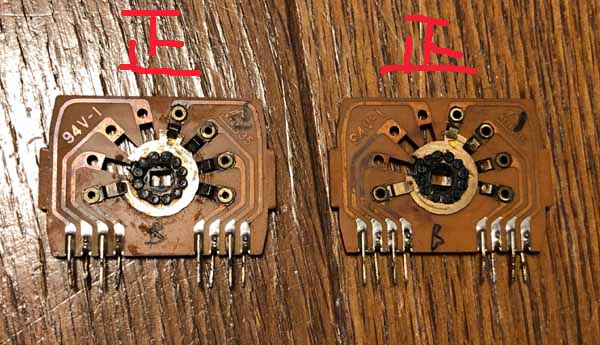

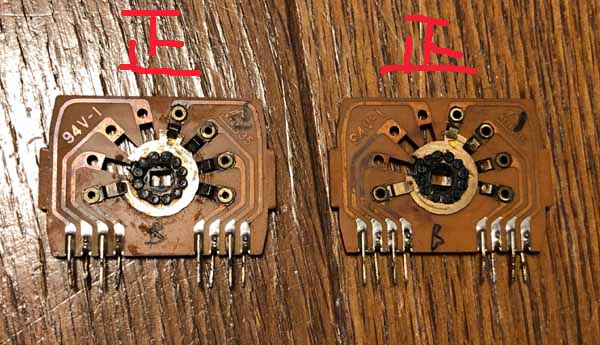

これ↑は三枚ある基板の内の真ん中の物。

これについては間違えていなかったので左右とも正である。

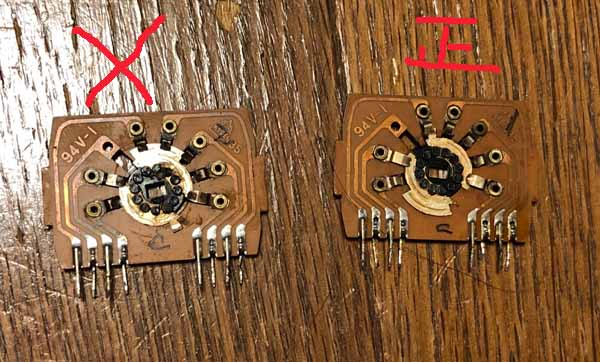

一番奥の基板↑

右が正で左が誤である。

なぜこんな間違いを冒す?

気のゆるみ、油断なのだが、これ実は一回嵌ると抜け出せない。

故に同じ過ちを犯した人のために上記写真たちを挙げておく次第。

そんなこんなでスイッチの分解整備というのはきちんとやれると

気持ち良いが、躓くと大変なことになるというお話。

PRA-2000の三つあるロータリースイッチのメンテナンスは

大変重要なのだが、パーツクリーナーなどを使って

洗浄するくらいにとどめておく方が無難。

まあ今回最大の収穫というのはPRA-2000の分解組み立てが

ものすごく早くできるようになったということ(笑)

そして整備性の優秀さを思い知ることにもなった。

人生何事も無駄ではないのじゃ。

7月19日

そんなわけで何をやっているのかわからなくなってしまっていた感のある

PRA-2000二号機だが、やっとまともな状態になったので設置して繋いでみた。

思えば今回の一連の作業では電源基板のみパーツの入れ替え等をやったが

その他は?というとロータリースイッチのメンテナンスだけだった。

まあそれは良いから、と思って音を出してみると、これはやっぱりメンテナンスを多少なりともした

アンプの動作となっていた。

ボリュームを目いっぱいに近く絞った時でもキチンと情報が伝わってくる。

そしてかなりマッシブな感じが出てきた。

ただ、どうしてもあと一歩冴えわたる感じに欠ける。

うーん…これはもう徹底メンテナンスしかないのか…と暗い気持ちになるが、

しばらく経つと、どうも何かが変な気がした。

そこでスピーカー側をチェックすると戯れに乗せたスーパーツイーターFT-90Hが

片側鳴っていない。

恥ずかしい。接触不良である。

もっともこの90H、まさに遊びで載せただけで本気度は実に低かった。

…なのだが両チャンネルちゃんと鳴るようになったら、アラびっくり。

7月20日

アラびっくり。

スカッと爽やか、抜けるようなところが出てきた。

この時点でオーディオマニア失格な気もする。

スーパーツイーターを足したから高音すっきり。

おいおい、お前オーディオ歴何年だよ、と突っ込まれても仕方ない。

だが事実は事実。

余っていたスーパーツイーター載せて、良くなった、と思えるならそれは幸せなことである。

良かった良かった。

…と、こんな風に話しているといつの間にかスピーカーG7の

方へと焦点がずれて?行ってしまう。

ここではプリ、PRA-2000の話しをしていたいのだ。

PRA-2000二号機。

これはHMA-9500MK2と同時に引き上げさせていただいた物。

前の持ち主様のところで組み合わされていたスピーカーはD-7MK2だった。

正にある時期の長岡定番。日本のあちこちにこの組み合わせでオーディオをやっていた方が

いらしたはずだ。

PRA-2000が20万円。HMA-9500MK2が27万円。MK1でも23万円はしたのだから合わせて40〜50万の出費。

40年前の貨幣価値だから今だったらそんなもんじゃすまない。

それくらいの投資をオーディオという趣味に惜しまない人がいっぱい居たのだ。

その余波か、オークションなんか見ていても両機共ほぼ絶えることなく出品がある。

それだけ数が出ていたということだ。

結構なお値段でやり取りされていて結構なことだが、よっぽど運が良くない限り、

そのまま使えるなんて個体はもう残っていないだろう。

抵抗断線。ダイオード損傷。トランジスタ破損。なんだってあり得る。

取りあえず電解コンデンサーは取り替えてしまう方が、PRA-2000の場合良いかもしれない。

リードリレーや電磁リレーの交換は…。根性で部品くらい探すか代替を考えられないとダメだ。

電解コンデンサーは交換してあっと驚くほど音が変わることもあれば、大して変化を感じないこともある。

ただ、消耗品というのも確かなので、いつまでも昭和を引っ張っていることはお勧めしない。

整備性だがPRA-2000などなかなか良い。

理屈がわかると、実にうまく組み立てられているのがわかる。

コネクター多用を悪くいう人もいるが、生産性や整備性を考えたらこれは正解で便利。

基板はよく言われるように薄っぺらいし部品も特に高価な感じはしない(Λコンデンサーは別かもしれないが)。

この点でSY-88あたりと比べても雲泥の差でSYの勝利なのだが音は一長一短というところが面白い。

で、二台もあってPRA-2000によっぽど入れ込んでいるのかというと、それほどでもない。

ただ、縁とか悪縁とかいうものが世の中にはあって、それは続くのだ。

7月21日

暑い暑いと感じるのは実際気温が昔より上昇しているからというのもあるし、

歳をとったからというのもあるだろう。

暑い夏、というのはやっぱり若さにこそマッチするもので

高齢者にむくものじゃない。

オーディオはその点インドアの趣味だから良いでしょ?と言われたらその通りなのだが

機器は熱を発するのでこれが不愉快だ。

静音ファンで冷やせばコンポーネントそのものは冷やされるのだが

熱気はある意味ばらまかれる。

しかも、やっぱり電源投入直後の音は今一つ…となると

電源を入れたままにする時間もあるわけで…

実によくないなぁ〜。

7月26日

43年という月日は結構に長い。

それでいて全てが昨夜の出来事のように感じられる。

僕の時計はあの時のまま、なのだろうか…

7月28日

ひっそり聴くにしてもクオリティの差、

みたいなものは歴然とわかってしまう。

しかしセパレートのスイッチは入れたくない。

すると907MOSで、となるのだが小型スピーカーを

低域豊かに鳴らす仕掛けはA60にはあるが907MOSには無い。

だからA60、なのだがどうしても907MOSに劣るのが気になって…

そこで奥の手、スピーカーマトリックスである。

これぞ907には出来ない(バランスアンプだ)芸当。

7月29日

二台も同じアンプがあるというのに、さらにパーツだけでも買ってしまうというのは

これ正に異常者の所業である。

いや、深い意味はなく手を伸ばしたのだが細かい部分で所有の二台には無い抵抗二本を

発見。

これは予告なしの改良で負荷されたのか、あるいは

こちらが初期型で後に不要とみられてカットされたか?

それはわからない。

PRA-2000は知る限りではそんなに基板のリビジョンが行われたようにも

見えないので、買う側からすると安心できるアンプだったと思われる。

続きはこちらです

一つ前の日記はこちら

日記のMENUへ

表紙へ