12月1日

写真のセンスが無いとお叱りを受けそうだが仕方ない。

MB-800+PUA-1500Sは当時大分売れたであろうSIGMAのキャビネットに収まっている。

確かMU-41+SOUND ST-14+GRACE G-540だったかのシステムも

入手時はSIGMAのキャビにはいっていたような気が…

その時もあまりの巨大さに驚いたが、今回の物は更に大きい感じ。

幅は6350mm。奥行き4900mm。

これはよっしーの部屋を訪れたプレーヤーとしても最大級。

ちょっと前まで最大を誇ったSONY TTS-2500が収まった積層合板自作キャビネットよりも

更に大きいのだからビックリする。

…なのだが、この寸法に対して、MB-800とPUA-1500Sの収まり方は

何だか可笑しい。

もう少し手前側にMB-800を寄せれば奥に二本目のアームを設置出来る気もするが

そうはしていない。

MB-800をど真ん中に置けば左右にアームを配置して

これまたダブルアーム化出来そうだが、それもしてない。

なんとも贅沢な敷地の使い方だ?

ま、このままでも右側に余裕はあるのでロングアームは設置出来そうだ。

ただ、本当のロング=12インチアームを使うなら

MB-800はもう少し左に寄せてあった方が画として収まりが良い気が…

まあ、前オーナーにケチをつけていると誤解されても詰まらないので

この辺にしておく。

さておいて、アナログプレーヤーを床置きとはこれいかに?

これについては以前も話題にしているが、一概に悪いとは言えない。

音についてはプラスの要素も多い。

しかし使い勝手の意味ではやはりよろしくない。

アームの調整が床に腹ばいにならないと出来ないなんてのは

良いことじゃない。

…と、かいていて気づいたがよっしーのアナログ調整は極めてアバウト。

いい加減である。

mm単位とか言われると卒倒してしまいそうな位

真面目さに欠ける人間なのです。そもそもが。

よく、アナログ再生には技が必要だ、と言われるが、

僕はそれほどのもんじゃないと思っている。

どう真面目に考えても、その通りにはならないもの。

それがアナログだと考えるのだ。

大体で良い物。それがアナログ。

敢えて言えば技よりもお金だと思う。

理屈をこねるよりもお金を投じる方が早いのだ。

実も蓋も無いがそう考えている。

12月5日

ホームページ開設以来でも、もう20年。

更にその前からと数えたら一体何年?

それだけの年月が流れると、それは色々ある。

何事もありませんでした、とはいかないのが普通だろう。

ある時以降なかなかお目に掛かれないでいたなんて事もあるのだ。

いや、本当に全然お会い出来ずじまいになってしまう事の方が多いくらいなのだが

これまた僥倖というかpippinさんのお取り計らいで再会を一つ果すことが出来た。

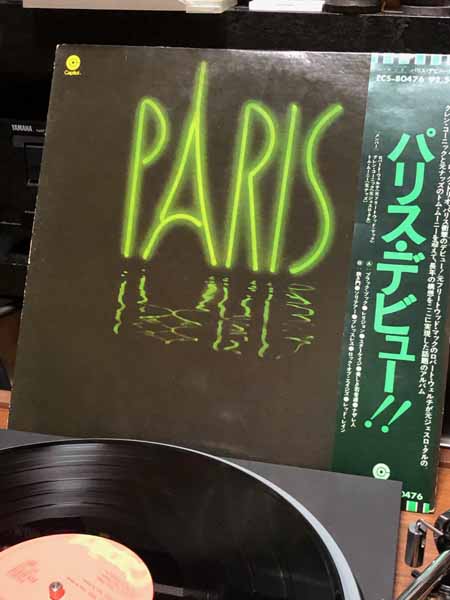

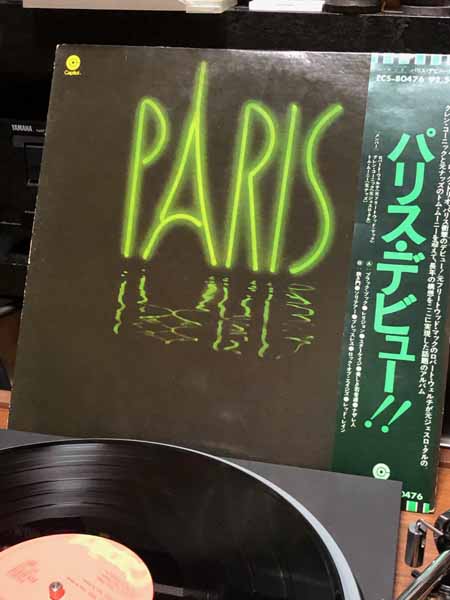

どこでどなたとの再会を果たせたのかは写真でわかるはず。

…と思いたい。

いやいや、しかしブランク10年ともなると積もる話が積もり過ぎて…

それでいて10年〜15年前の出来事たちが、まるで昨日の事の様に蘇るというのも本当で…

嬉しいやら懐かしいやら、涙が出そうになってしまう一日なのだった。

で、音について、なのだが勿論良いに決まっている。

それは高額な品々を使っているから当然出る、などという話ではない事を

このページに立ち寄る人達はわかるだろう。

ハイレゾからアナログまで、全てにオーナーの血が通っている。

人生が反映されているから感動を呼ぶのである。

どんな機器がどんな風に使われていて、という様なお話しも今回は省略したい。

それよりも何よりも、次のエピソードをこそ書いておきたい。

「どうもどうもお久しぶりで」と再会を果たした時、Sさんの声が枯れていた。

お風邪でも召されているのか?と内心思ったのだが、

食事しながらの会話の途中で、「いや、緊張してしまって昨夜一睡も出来なくて…」と

呟かれたのを耳にした時のよっしーの驚き。

確かにオーディオをやる者がオーディオ仲間を迎え入れる時ならではの緊張というのはある。

だがしかし、pippinさんもよっしーもSさんから見た時に旧知の仲と言っては厚かましいが

相当「こなれた」間柄であるのは確かだ。

それでも緊張をして貰えるというところにこそ

素晴らしい感動がある。

「軽く迎えました。適当に聴いて行ってください」という話ではないのだ。

食事に例えれば、こんな食材でこんな物を用意して…

待てよ、最初はこの辺から始めて貰って、次にはこれに行って…

と心づくしをする感じ。

そういう人の音は必ず良いのである。

音は人を映すのだ。

この日はオーディオオフ会には全く向かない?雲一つない快晴の一日だった。

夕方ふと開けた扉の先には素晴らしい夕暮れが…

なんだか天にまで再会を祝して貰えたようで、一層嬉しい気持ちになった

よっしーなのであった。

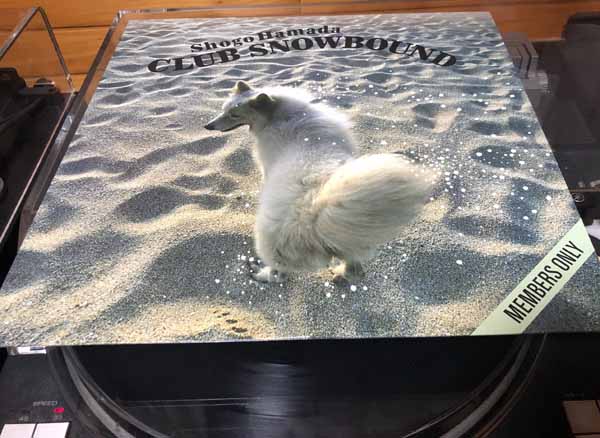

12月9日

linfof栗スピーカーにはやっぱりこのユニット。

SA/F80AMGだよな。と今更ながら思う。

12月10日

代り映えのしない写真を載せてお茶を濁すな?

いや、実は一旦ラックに載せようと頑張ったのだ。

また床へ。出戻りの一種か?

やはりこの巨体を上手く載せられる環境は、今のよっしーの部屋には無さそうだ。

調整はやりにくい。

ただ、音は困った事に(困らなくて良い)

床置きの方が良いのだ。

12月11日

耄碌するとはこういう事を言うのか。

MICRO MB-800の軸。

アップしたかどうかわからなくなった。

取りあえずぶっとい。

感触としてはスルスル回るには程遠いのでmilonさんには呆れられそうだ。

取りあえずシリコングリスとミシンオイルでお手入れ。

思いっ切り話は変わってヤマハPX-2分解の図。

そうしょっちゅうやっているわけじゃないが

長年の間に繰り返していると体が覚えているもんで

するするとアームユニット脱着。

動かしてみたら不作動だったのでお手入れ。

この個体はだいぶ手を掛けられているので、モーターからのゴムベルトの

交換で正常に戻ったが、大抵の物はそんなんじゃ済まない状態にあると思う。

オクなどで落とすのは良いが、相当やる気が無いと音すら聴けずに終わるので要注意。

しかし、軽くはないアームユニットの移動の命綱が、このちんけな(失礼!)

ゴムベルト一つというのは、世の中舐めている。

プラス、そういえばこのゴムベルトいつ交換したっけ?と振り返ると思い出せない。

外して引っ張ってみたら簡単に切れてしまった。

これじゃだめだ。

適当な買い置きがあるからすぐ交換可能だったが

手の焼ける子である。

音はカートリッジ次第なのだがシェル込重量の選定が難しく、

その意味では守備範囲の狭いプレーヤーだ。

シェル込重量が軽すぎる場合は、当然だがカートリッジ側に重量付加して使うしかない。

重すぎる場合はサブウエイトみたいな物をアーム後端に付けるしかない。

この際にバランスさせることに必死でウエイトを下げていくとダストカバーと

接触するから困る。

正解は、ダストカバーは演奏時外して使うのが無難。

それと、針圧計は必須ということ。

ただし、このプレーヤーアームを動かせばターンテーブルは自動で回ってしまうので

ちょっとコツが要る。

修理から日頃の使用まで、案外手が掛かるプレーヤーなので

普通の方には全くお奨めしない。

避けておいてください。

12月12日

オーディオマニアというのはある意味極めて単純な人種だ。

いや、そりゃお前だけだと言われたらその通り?

ちょっと音が気に入らないと途端に落ち込む。

逆に戻ってくるとすぐ笑顔である。

実はここ数日MB-800が冴えなかった。

多分気のせいではあるのだが嫌なもんだ。

昨夜軸受をメンテしたのが効いたのか(多分気のせい)、

今宵はM44を相棒に、超好調。

こういった状態が一生続くと良いのだが、そうはいかないのが

オーマニの常である。

12月14日

ネタに詰まるということは無いのだが

しばらくまったり行きたい気分。

時節柄というかクリスマスソングのアルバムというのは

この時期が旬というか、このシーズンしか掛けられない?

まともな物は持っていないし、持っていたとしても処分してしまった気がするので

こんなのを持ち出した。

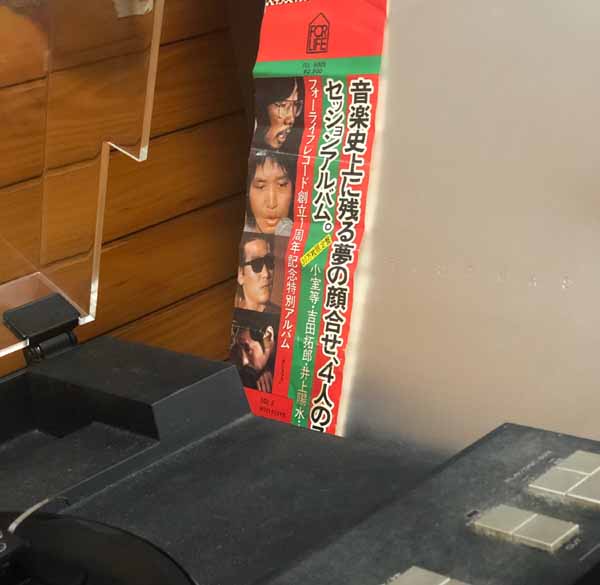

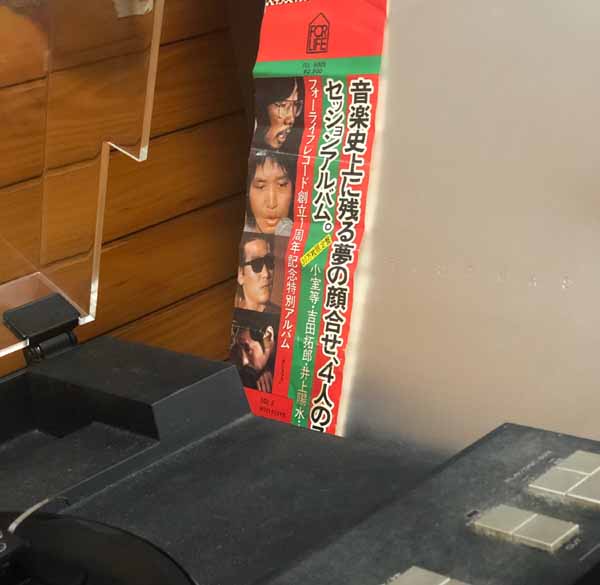

そのまんま、「CHRISTMAS」というタイトルでフォーライフレコード発にして

フォーライフを倒産の危機に追いやったという一枚だ。

帯を見ると30万枚限定発売なんて恐ろしい事が書かれている。

実際には全然売れなかった。

小室等、吉田拓郎、井上陽水、泉谷しげるという四人のスーパースター

(かどうか知らんが)の合作ということで超強気に出たのだが、

蓋を開けてみれば売れなかった。

それぞれのファンはそれぞれが四分の一づつしか入っていないアルバムなんか

買わなかった、ということだ。

考えてみれば当たり前の事だが、世の中というのは面白いもので

この「当たり前」が時として完璧に忘れ去られるノダ(!)

しかもクリスマスという季節ものとなると前述の通り売れる期間は一年の12分の1しかないのだから

こりゃ後からテコ入れしようとしても無理がある。

…ということなのだが、改めて今聴けば内容は悪くない。

この時点での四人の輝きというか傍若無人ぶりがいかんなく発揮されていると言える。

演奏も一流だし録音もまとものひとこと。

実に惜しい事をしたもんだが、商業的に成功させたかったら

2.800円ではなく700円で発売するべきだった。

そうしたらバカ売れ間違いなかった。

当然四人にはお金は入らないが会社が傾くことは無く

次への起爆剤にもなったろう。

…と、後からならなんとでも言えるもんだわな。

ところでface bookでアナログプレーヤー同好会という

コミュニティを立ち上げました。

良かったら覗いてみてください。

12月15日

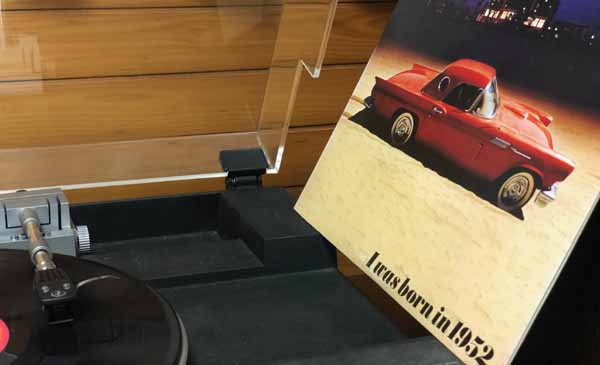

リニアプレーヤーというのは現物を見ているとそんな事無いのだが

写真にしてみると、どこか色気が足りない?

このPX-2。オート機構まで完動という点で世界的にも希少な一台と

勝手に思っている。

あと一つだけ残る問題は、やはりダストカバーを閉めると

大抵のカートリッジでウエイトがダストカバーに干渉してしまう点だろう。

しげしげ眺めてみてもダストカバーに極端な歪みなどないのだし、

こりゃもう演奏時はカバーを外しておきなさい、という事でどうだろう?

しかし解せない話ではある。

12月16日

なかなか進まない、一応全部のレコードに針を通してみようプロジェクト?

再開しています。

レコードの汚れ、痛みというのは本当にわからない世界で

なにがどうしてこうなった?と意味不明だ。

ただ、何でもかんでも洗浄していたらキリが無い。

ということで三回くらい針を通して改善したら勘弁してもらうということにした。

案外それくらいでなんとかなってくれる物が多い。

その場合オートプレーヤーはやっぱり便利で、またPX-2の

リハビリも兼ねて大変有意義である。

12月19日

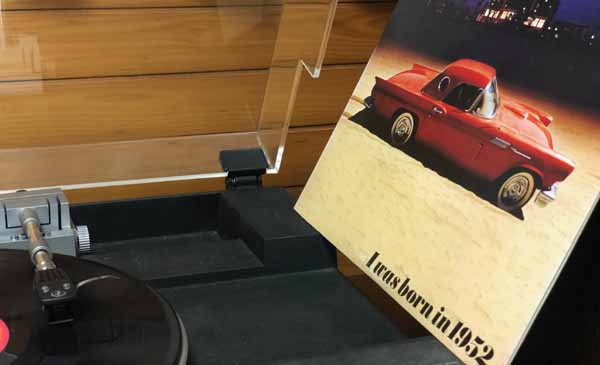

クリスマス企画物のレコードなんて特に

一年に何回しか針を落とさないのだから

傷まないような汚れるような…

要するに保管時のケアーってのが大事ってことですな。

しかし無菌室ではないのだからある程度仕方ない。

このレコードも一発目針を降ろした時は顔が引きつったが

三回くらい掛けたらまともになった。

もちろん機器のウオームアップもその間に進むので

トータルでの向上ということになる。

最後には納得…だが、オーディオ的には録音には色々言いたくもなる。

でも、ライナーノーツなんか読みながら聴いていて思うのは

ミュージシャン達もエンジニアもオーマニに向けてレコードを作っている訳じゃない、

ということ。

彼らにとってはいずれもベストな録音なのだ。

そしてPX-2。

たまに出したから称賛ばかりするが、オートプレーヤーは本当に

便利。

特にこういう時、こういう事をやるとなるとマニュアルとは段違い。

…な、わけだ。

しつこく書くがFACE BOOKで「アナログプレーヤー同好会」を立ち上げてみました。

良かったらどうぞ。

振り返れば8年位前か?掲示板を勝手に閉じてしまった。

以来籠城というか引きこもりというか、ごくわずかな方とのメールのやり取りしかしていないのだった。

よっしーの部屋の掲示板では無いし、ダイレクトにリンクするものでは無い。

ただ、たまにはやり取りというのも楽しいものなんじゃないか?

とかなんとか感じている。

同時に、この延々とただ書き続ける日記もどうなのかいな?と

考えている。

時代はとっくに違うところに行ってしまっている。

それはわかっているのだが…

12月20日

時節柄というのもあるのだが、出始めの音が酷い。

理由の一つは長い事放っておいたレコードの針通しだから。

もう一つはもちろんヒートアップの問題。

昔々だったら帰宅するとすぐに電源を入れておいて

いつでもどうぞ、状態にしておいて聴いたもんだが

最近は聴く段になってから電源を入れている。

ケチが加速した?

というより年齢のなせる業だろう。

繰り返しだがオートプレーヤーは大変便利。

リピート掛けて放置も可能。

ただ、本気で忘れると朝までリピートしていることになるから注意。

機械に冗談は通用しないのである。

12月23日

ダブルプラッターズ。

12月24日

馬鹿というのは一旦走り始めると止まらない。

ダブルプラッターで検索したのが先だったか、

あるいは亜鉛プラッターで探したのが先だったか忘れたが

先月悪戯に調べてみたのが始まり。

すると出て来るのがLINNやトーレンスばかりだったのだが

国産でもわずかに引っかかってくるものがあった。

その一つがマイクロMB-800であり,もう一つが

サンスイSR-4040という物であった。

MB-800は単売ターンテーブルだがSR-4040は完結したレコードプレーヤーである。

発売は1968年というからMB-800より更に古い?

当時44.000円。

ところが調べてみるとこれがトンデモナイ内容だった。

インナープラッターはアルミダイキャストで0.5キログラム。

アウターは亜鉛で2.5キログラム。

併せて3キログラムは軽くないが、なによりアウターに重量を寄せて

ベルトはインナーに掛けるという事でフライホイール効果を最大限に

活かす発想だ。

センタースピンドルがステンレス製。

これを受ける軸受は特殊樹脂でオイル溜りも特殊設計。

軸受とセンタースピンドルの勘合部には砲金をラミネート。

非常に丈夫な軸部となっている。

なんだか、LP-12って、これの真似してね?と誇らしげな気持ちになる?

内容だ。

モーターは4極シンクロナスモーター採用。

トーンアームもシンプルで、なかなか良い音のしそうな

面構えをしている物だ。

重量12キログラムは妥当な重さ。

12月25日

さて、届いたSR-4040は60Hz仕様だった。

それは承知の上だったのでこんな風にDCモーターを装着。

と、書くと簡単そうだが、一応事前の検証があってこそ。

現状はこんな風にプラ段みたいな素材でマウント。

もちろんこのままで良いわけないが、案外ちゃんと機能してしまっている。

その内これをテンプレート代わりにしてアルミ板で作り直す気ではいる。

12月26日

SR-4040。

全景はこんな感じなんです。

4040という型番がどこから来たのか?

どんな意味なのか?今となっては知る由もない。

姉妹機に3030や2020があったようなのだが

ダブルプラッターは4040のみ。

その時点でのサンスイの最高機種だったわけだ。

良く作りましたね、と言いたいし、オーディオ史的に話題にならなかったのは

あまりにも勢いよく新製品が現れていたからだろう。

ルックスは大変良い。

MB-800も良かったがSR-4040も良い。

音ももちろん良いのだが、追い込めば更に向上するだろう。

せっかくDCモーター化したのだから電池ドライブから試したい。

ただ、ちょっと疲れた。

身体と心を休ませてから、ちゃんとやろう。

12月27日

ちょっと飛ばし過ぎももったいなのでディティール紹介。

こちら裏板。

劣化しているから、というのもあるが、元来が昭和感丸出し(笑)

でも、僕はこーゆー感じが好きなんです。

一応インシュレーターという名称がついているが

振動吸収する気があるのかオマエ?と言いたくなるフット。

でも、好きなんです。これが。

ある意味貴重な純正シートもついて来ました。

ただ、音には悪そうな…

でも、これはこれで今度綺麗にします。

アームも良い。

ただ、針圧調整はちょっとし辛いタイプ。

これはこの時代だとやむを得ない。

それよりお約束で汚れが…

軽く磨いてみた。

最近お気に入りのアクリサンデー使用。

どうじゃ!

昔のサンスイ・ロゴ。

そんなこんなで僕みたいな人間にはLINNやトーレンスよりも価値ある

(誰だ、LINNやトーレンスは買えないんだろう?とか本当の事をいう人は)

一台。

改めて音出しすると大変良い。

幸せは幸せで、そのままにして年末を迎えたい気分だ。

12月28日

毒食らわば皿までというが皿って食べられるの?

ま、知らない、そんなこと。

という事でトランス内蔵MCカートリッジ降臨。

シェル一体型でトランス内蔵と来たから

重さはバッチリ30g。

写真で31gなっているのは針カバーが載っているからである。

で、こちら(多分)SR-4040付属の物(の筈)。

そーなんです。このプレーヤー。

なんとトランス内蔵MCカートリッジが標準装備だったのです。

和製SPU-GT?

とにかくプレーヤー自体の構成と言い、

このカートリッジと言い、実に凄いプレーヤーだったのであります。

音…なのですが、この個体、そもそもがカンチレバーが折れていた物を前オーナーが

かけつぎされた物で、カンチレバーがやや長く、針先も異なり、

更にダンパーがもしかしたら硬化しているという事で

本来の音は残念ながら得られず…

ただ、これは断線していないことがまず重要で、

本当に何とかしたければプロに委ねるという手が残るのでありました。

現状は取りあえずSR-4040がコンプリートになった事を

喜ぶに留めたいということで…

12月29日

年の瀬、である。

その様な事を一切無視した方が時間は取り易いと思うのだが

俗世のシステムと争うのも大変な労力を要するので

ほどほどに流されておくが吉とみる。

Lo-D MT-23を引っ張り出してみたら音が変?

…と、なんだか盤を擦りそうな??

よく見たらカンチレバーに捻りが入ってしかも不必要に短く??

想像するにダンパーが劣化してカンチレバーが捻じれた状態で固まった?

修復できないことも無いが、そんな事もあろうかと買ってあった交換針を出す。

…っていうか、「これ買っといた方が…」とkoyamaさんに勧められるまま買ったというのが

真相なのだが…を引っ張り出して開封装着。

さて、と見ると当然捻じれていないしカンチレバーの飛び出し量も適切。

で、音も良い。

当たり前だろ?新しい針なんだから、と言われるかもしれないが

必ずしもそうとは限らないのがこの世界。

戯れに差し替えてみたら、あれ?なんて事は普通にある。

今回の物も拡大鏡で見ればカンチレバーの先っぽの作りなど

元の物とは異なっているので案じたのだ。

でも、音は良かった、というか本来の音に戻ったのだろう。

これで後30年くらいは行けそうだ。

問題はこちらの寿命の方である。

12月30日

今年も終わる。

昨年の今頃何をしていたっけ?と自分の日記を読み返し、

なるほど、ではその前は?と読み返すと、毎年似たりよったりを繰り返しているのに

呆れてしまう。

それだけ安泰で平穏な証拠といえばその通りなのだが、これで良いのか?

良い事にしておこうじゃないか。

一応2019年を振り返る。

ヤマハASTの検証が出来た。YSTではない。ASTである。

初期のAST-A10とAST-S1の組み合わせ。またはA5との組み合わせ。

30年越の恋が実った感じで嬉しかったし音も良かった。

良くしたものでその後マランツの6連ボリューム搭載プリメインPM-8100SAVer2が来てくれたもので

NEC CD-10→PM-8100SAVer2→YAMAHA AST-A10×2でピュアバランス接続を実現出来た。

本当に純粋なBTLをやるならこのやり方しかないと思っていた訳で、これも構想何十年の世界である。

STAXのSRA-10Sとの出会いも良かったが、それについては30年どころか45年来の恋みたいなもので

我ながら執念深いというか粘り強いというかしつこいというか…

音の良さも予想を上回っていた。

春は恒例となったドフ巡りだが、平成から令和に変わるこの年は拡大延長版スペシャルみたいなもので

koyamaさんにはすっかりご厄介になってしまった。

どこで何と出会って、その後どうなったというお話しは本編に詳しいが

アナログの大漁旗を掲げて、荷物を積み過ぎてkoyamaさんはその後お車の買い替えに至ったという

話は内緒で?ある。

それで、という事では無いのだが縁あって今年はアナログ大漁旗の年だった。

細かい物はさて置いても、CP-1050。SL-1200初代。

TTS-2500。YP-700。SL-25。MD-800。SR-4040。

多分書き漏らしてはいない(と思う)。

気づいたら手もとに集まる機材が年々古くなっている気がする?

長年のオーディオ引き籠りから一歩脱出。これはpippinさんのお力が大きい。

秋以降二か所にお邪魔して大きな刺激を受けた。

これはやはり大事なことで、外部からの刺激を与えないと生き物は進化しない。

まとめるとこれ位になってしまうが、実際には具沢山だったと言える。

やりかけでやり残しとなってしまった物も数えると多い。

なんとかしなくてはならない。

ひとつだけ言えるのは、段々先延ばしが許されなくなって来ているということ。

とくになんか具体的な事が起きているわけではないのだが、どう考えたって残り時間というのは

減ることはあっても増えることはない。

上手に自分を解放すること。それが一番大事な事となる。

12月31日

ひとつ書き落としていた。

つい先頃、FACE BOOKでアナログプレーヤー同好会というコミュを立ち上げた。

久しぶりに不特定多数の人とのやり取りが始まって、まあどこまで続くかわからないが

今のところ楽しくやらせて頂いている。

で、改めてつくづく、この旧態依然の形の「日記」というのがどうなのか?

考えるきっかけにはなった。

ひとつは即席の時代なのだから何行か呟けばそれで良いのだという考え方。

それに対してこの「日記」は実に長々と書いている。

また、時系列も上から下へ、というのも20年変わらない。

新しい物を読めればよいのだ、そこだけ読めれば良いのだ、とすると

時流に逆らうというより挑戦的ですらある。

なぜ変えないかというと、時間軸を追って、常に読み返しを自分がしたいからという

超我儘な理由による。

この考えに付いてこられる人には良いだろうが、大抵の人には実に付き合いにくいページになっていると

思うのだ。

そろそろお暇して、せめてブログに移行するか。あるいはSNSでの発信に移行するか。

更にもう一つは動画。

今時動画で訴えた方が遥かにわかり易い?

ベタでべたべたと書き綴るなんてのは流行らない。

2020年というキリの良い年を迎える。

考え時とも思ってしまう。

大晦日にしては珍しく?夕焼けが見られなかった。

ウメさんは洗濯物の上が好き、の図。

ローズは良く寝ます。の図。

四季を問わず5時〜6時の間に人を起こしにかかるので

人間の方は慢性的寝不足である。

それはさて置き、皆さん良いお年をお迎えくださいませ。

今年もお世話になりました!

つづきはこちらです

ひとつ前の日記に戻る

日記のMENUへ

表紙へ