6月1日

GWハードオフ巡りの成果は9割方お伝え出来た。

逆にいうとまだ残っているのだが、それはこの先のどこかで。

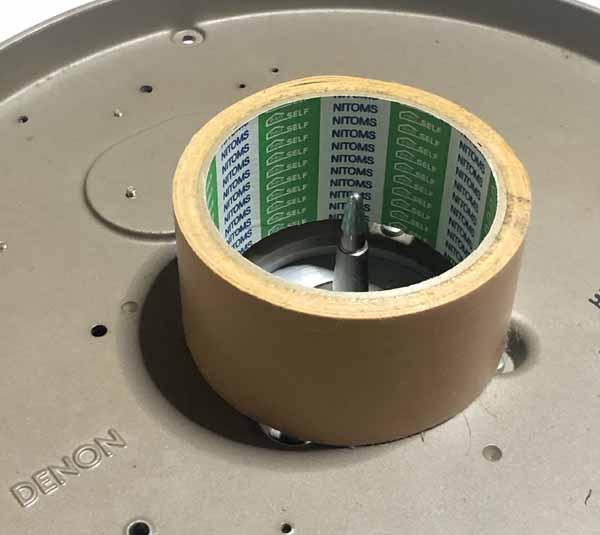

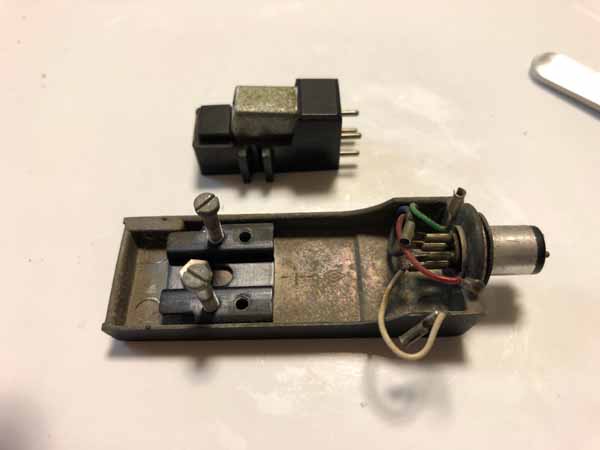

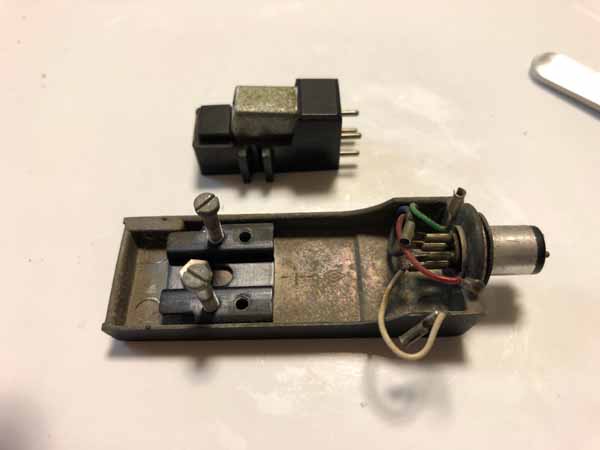

DP-1000は一旦しまう、の図。

懐かしいな。C458を予防整備で取り換えた(筈)。

シャフトを保護するSST。欠かせない。

ネジの一時保管も楽しくやろう。

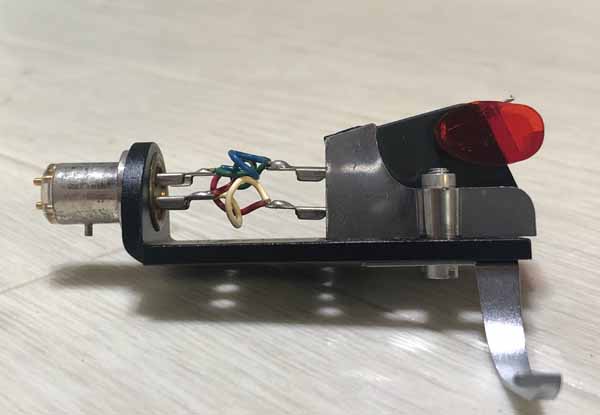

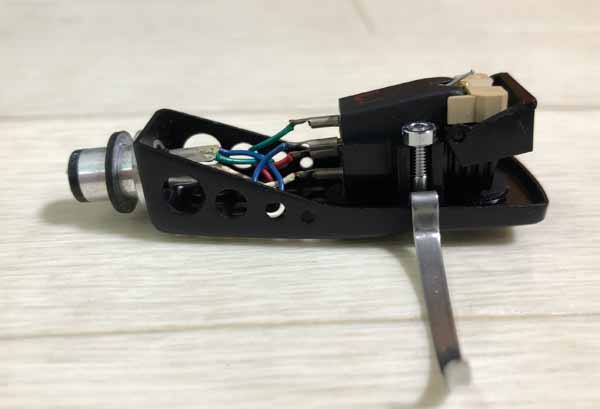

DK-100。さすが市販品は良く出来てると感心してしまう。

参考にしたい。

一瞬DK-100を加工してDP-1000を納めて…とも思ったがやめておく。

DP-1000はDP-1700に収まっている方が幸せなのだ。

DK-100を活かすならDP-3000を手に入れて納めれば良い。

こちらは追加報告。

ダメかな?と思ったMD-1060だが、その後しつこくメラミンフォームでゴシゴシしていたら

なんとか使えるところまで回復したようだ。

音だがピラミッド型というか富士山型というか

実に太く、どっしりした低音をベースにした素晴らしいもの。

ハイエンドも綺麗に出るが、これ見よがしの派手な音ではない。

僕の好みの音の一つだ。

最初に手にしたビクターのプリメインアンプ、JA-S31にどこか似た音

と言ってわかる人はあまり居ないな。

そして明日からはこの子達のお話し(多分)。

6月2日

以下はGW弾丸?ツアーの後に登場した物達。

その経緯は最後に記したいが、とにかくお読み頂ければと思います。

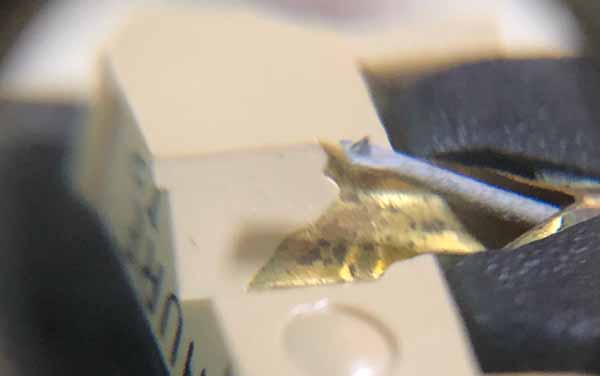

AT-15S。

これにaと付くとシバタ針。

Sの場合はパラボリック研磨針ということで楕円の一種なのか?

この手の世界は似たような物でも独自の名付けが多くて厳密な区別は難しい。

1973年頃で25.000円だから安くない。

ただ、テクニカの15番はその後もその価格を守り続ける。実質値下げを続けた?

選別品の20を除けば、15番は昔のテクニカではエースであり、最も高級な部類だ。

出力電圧2mVと低目。

ダイキャストボディで重さ9.5gと、割と重い。

色は渋い。

ボディはゴールド。なのだが金ピカではなく落ち着いた色合い。

交換針の部分がまた渋い。なんと言ったらよいのか?青系なのだが

実に良い色だ。絵心のある人なら名称を当てられるのだろうが僕では無理。

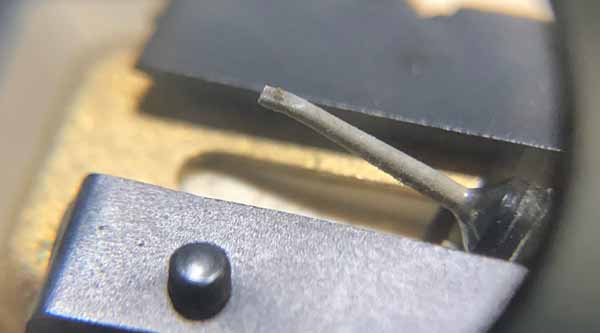

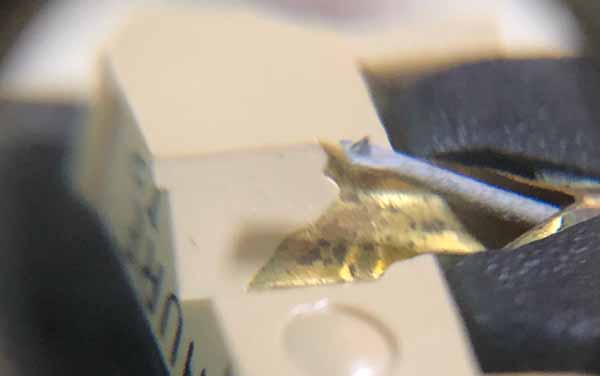

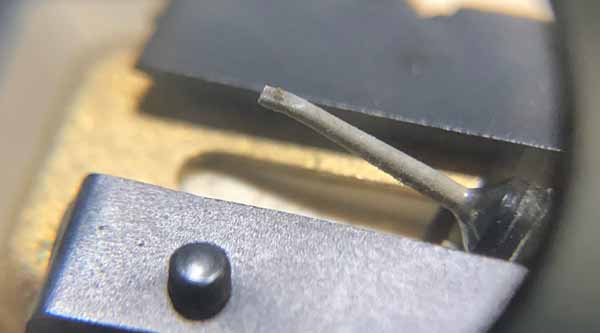

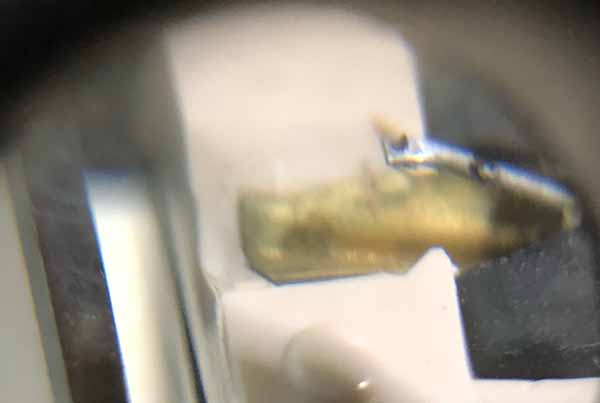

チップを見るともちろん無垢。ほっそりとしたカンチレバーはこの頃からの物。

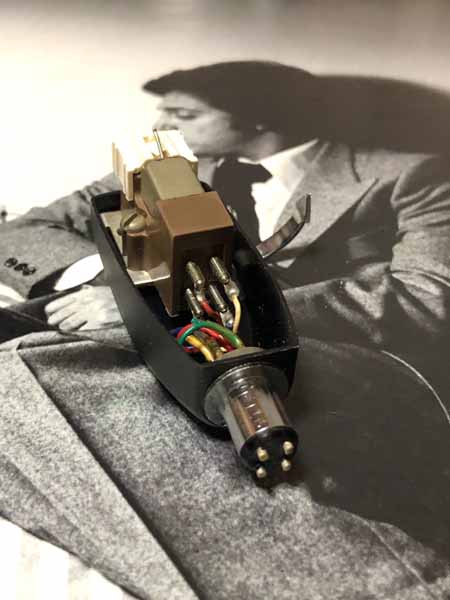

今回はデンオンの比較的軽量のシェルに取り付けられていたのでそもまま聴く。

いきなり余計な事をするもんじゃない。

音が出て第一印象は、やっぱり音が小さいということ。

アンプのボリュームを上げれば同じこと、とはいかない。

何となく音が遠い印象になる。

ただ、俗にいう解像度の高さはかなりのもの。

1973年当時だと高解像度と言っても間違いではない筈。

こんなものが、田中角栄さん全盛期の時代に既に生まれていた事には驚くしかない。

ただ、多分このカートリッジを聴いた人なら口を揃えて言うだろうが、

どこかよそよそしさが付いて回る。

音は向こう側にあって、「どうぞご覧ください」という風に存在する。

ついでに、「その線より前に出ないでご覧になられてください」

みたいなところがある。

試にAT-15Eaに換えてみると、なるほどこのカートリッジの人気の理由がわかった気がした。

簡単に言ってしまうと躍動感があって親しみを感じるのだ。

だが、再び15Sに戻すと、このカートリッジの優秀さもわかってくる。

あるいはこれだけの分解が出来るカートリッジが、その時代あったのだろうか?

という音だ。

そう考えると、時代の先を行くスーパーカートリッジだったという見方も出来る。

AT-15S→Sa→E→Eaと流れる系譜の中で、やっぱりSが一番好きだったという人もいるだろう。

第一、純粋なSのお話しは、ネット全盛のこの時代でもあまり見かけない。

かなり以前に絶滅危惧種に指定された珍種とも言える。

熱く語っても誰にも通じない事を書いてる気もしてきたが、改めてテクニカ恐るべし。

シェルの交換他色々やれば更に魅力を引き出すことが出来そうだが、当分やらない。

万一壊したら大変である。

自分の物であって自分だけの物に出来ない。

昭和40年代の機器は、段々そんな存在になりつつある。

6月3日

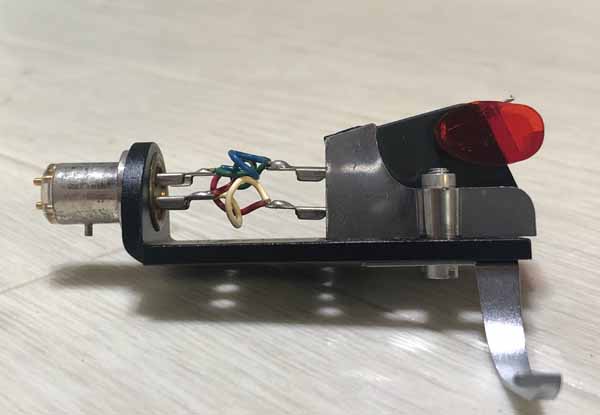

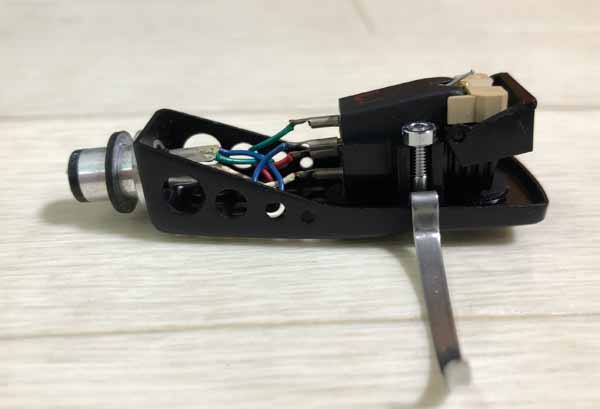

続いてはGRACE F9D。

この間まで縁遠かったのに、F8が来た途端にF9が来たとは話が出来過ぎている?

事実は小説より奇なり、なのだ。

F8が大ヒットしたグレースだが、逆に後継者難に見舞われた?

企業としてはいつまでも一枚看板に頼っている訳にはいかない。

しかもいったんF8を買った人は二度目のF8は買わないのだから新製品は必要。

ところがこれが簡単では無かっただろうことは想像がつく。

F8より少し軽く。そして出力高目で。針圧が広範囲対応な事は変わらずと、

そんな感じで作ったのか、音を詰めていいったらそうなったのか?それは門外漢にはわからない。

そしてグレースのお家芸で針先のバリエーションは豊富。

F-9も、D、E、F、L、P、Uと色々あってこんがらがる。

今回僕の手元に来てくれたものは赤い(これがワインレッド風でもあり

実に美しい)のでF9Dなのだろう。

さてさて、音はどうなのか?

一聴してF8とは全く違い…

…かと思ったのだが、どうもそうでもない。

一説によると真逆のキャラクターという事になっているのだが?

とにかく今聴く限りは奔放とかバリバリ迫るなんて事は感じられず、

どちらかというとF8の延長線上にある、どう考えても日本の美音である(汗)

あるいは使い方に問題があるのかもしれないが、正直そこまで外しをしているとも思えない。

ここで改めて触れておきたいのが、バラつきであるとか予告なしの変更についてだ。

…なんて書くとまるで長岡先生だが、実際カートリッジみたいに

顕微鏡相手でほとんど手作業なんてもので個体差が出ないと考える方がおかしい。

同じ品番を5本10本持って来たら絶対に音が違うはずだ。

そして予告なしの変更。

これは特にロングセラーモデルほど可能性が出て来る。

という事で、「このカートリッジはこんな音」という話は、いつも話半分は行き過ぎとしても

腹八分目ならぬ話八分目くらいで聞いておく方が良いと思う。

元に戻ってF9の音だが、そうした先入観とか、F8と比べてどうとか言う話を置いておけば

これは良い音である。

なにと比べてなんて事はどうでも良い話だ。そもそも。

実に美音。しっとり系というよりも程よくエアコンが効いた感じの仕上がり。

こうした事をやらせたら、やっぱりジャパンアズナンバーワンと確信させる音なのだった。

6月5日

ここでジャパンからアメリカンへ。

シュアーM75MB Type2。

珍しさはない。

M-75というのはいつも言う事だが世評の高い兄、V-15と、やんちゃで破天荒だが実は天才とも一部で言われる

三男M-44に挟まれた悲劇の次男坊の感がついて回るカートリッジだ。

…なんて事をカートリッジが思っているかどうかは不明だが、このM-75というのもバリエーションが豊富というか

仕様が多すぎて困る。

そこに、更にサードパーティーの針が刺さって居たりするとわけがわからなくなる。

今回の物は出生届がちゃんとしている。ヤマハのベルトドライブに標準装備されていた

M-75MB。重めの針圧も大丈夫というタイプだ。

1970年代前半のヤマハは中級のベルトドライブにはM-75を標準で付けて

「名器、シュアーのM-75が付属」と誇らしげに謳っていた憎いヤツだ。

ご存知の様にフラッグシップのYP-1000ではモーターがテクニクスSP-10そのもの。

アームがスタックスUA-7。カートリッジがシュアーV-15Type3という、実も蓋もない事をやっていた。

まるで巨人大鵬卵焼きである。

…脱線してしまったが、M-75族もそんなこんなで大量に出回っている。

実はうちにも全く同じ物が(ヤマハYP-700Cに付属だった物)が既にある。

改めて取り上げたのは別個体だからである。

理屈はさて置いて針を下ろそうではないか。針圧は2gだ。

ところが、これが音が良い。一発で良い音が出て以降安定。

なんだこれは?

よっぽどSL-1200との相性が良いのか?(この時はSL-1200を使っていた

そしてプリはPRA-2000でMM入力1を使用)

ソフトを含めたトータルバランスか?

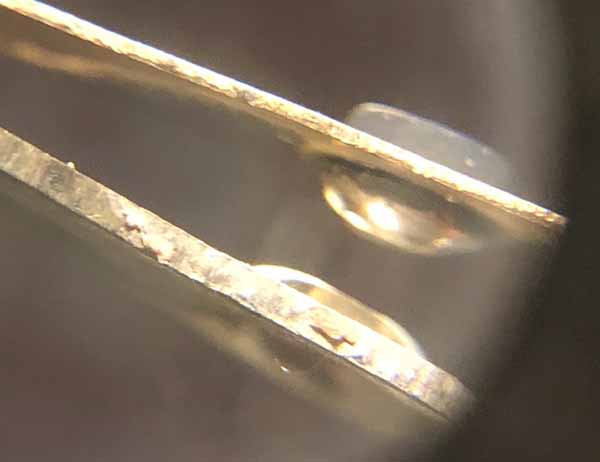

しばらくして針の違いかと思い始める。

今回の個体には純正の75B Type2が付いている。

対して別個体には無印の。つまりよくわからない針がついている。

(そちらの純正の針はチップ落ちしてしまったのだ)

この違いかと思い両者をしげしげと見るが、観る限りの違いは小さい。

テンションワイヤーももちろん双方付いている。

あえて言えばカンチレバー先端の曲げが微妙に違うのと接着剤の量が異なっている。

しかし、これくらいの違いはバラつき程度の違いだ。

ま、針の差し替えなんか簡単だから試してみる。

すると、確かに微妙な傾向の違いは出るが、どちらでも良い音なのだ。

こういうことが起こるからオーディオというのは一口で語れない。

*どうもPRA-2000のMM入力と仲良しみたいだ…

6月6日

そしてこちら、SATIN M117。

説明不要…

と、手を抜くわけでは無い。

実はこの個体。音が出ないのだ。

残念。

針はしっかりしているので、恐らくグリス固着だろう。

無理をするとベリリウムのアーマチュア他を破損して一巻の終わりとなる(汗)

故に今は静観。

グリスの洗浄に何を使うか?そこがポイントだろう。

取りあえず今は何もしない。

あるいはそれこそプロまたはプロ級のアマチュアに委ねるべきかもしれない。

大変残念だがそんな状況なのである。

6月7日

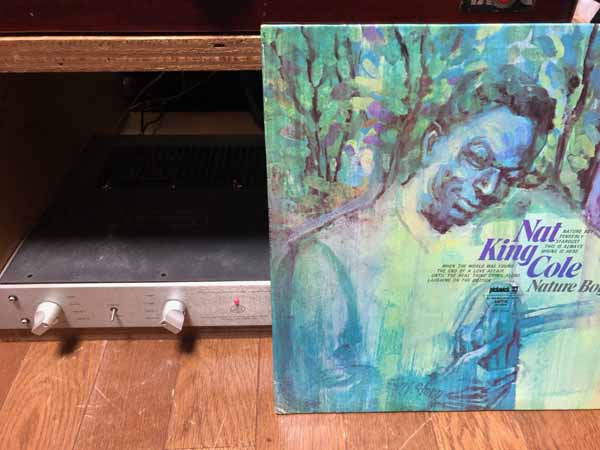

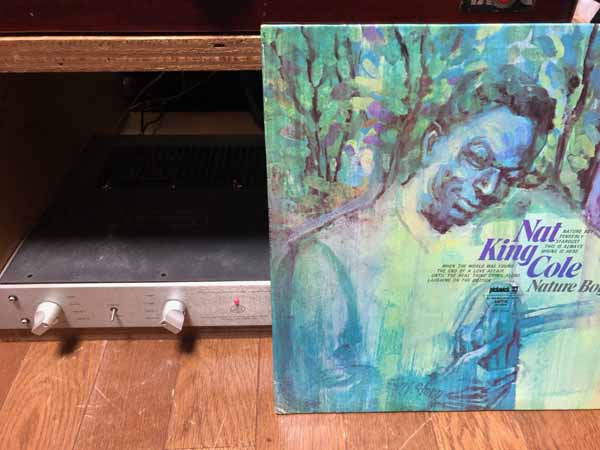

やっと納得のいく音で鳴り始めた、の図。

うん、これは良い音だ♪

6月8日

ヤマハYP-700。

おや?前にも…と思った方はかなりのよっしーの部屋フリークだ。

もちろん、そんな人は居ないと思うが。

16年くらい前だろうか、白木バージョンの700Cが降臨した事がある。

今回のはCが付かない700であり色の濃い方という言い方がわかり易い。

正しくはブラジリアンローズウッド。

この辺をやらせるとヤマハは強い。何しろ木には煩い会社だ。

実は700と700で発売年度が違う。

Cのつかない700の方が一年早く1973年に出ている。Cは’74年発売で6千円高い。

値段が違うのは仕上げの違いというよりオイルショックの影響では?と想像する。

アウターローター型シンクロナスモーターによるベルトドライブ。

この頃ヤマハでは800以上がダイレクトドライブだったので700はベルトの最上位機種ということになる。

16年前にも書いたが、このプレーヤーなんかも本当に美しい。

佇まい、という言葉がこれほど似合うプレーヤーも少ない。

大げさすぎず、日本の居住空間に溶け込むサイズとデザイン。素晴らしい。

特色の一つはダブルフローティングサスペンション方式。

モーター部が浮いているのはベルトドライブとして割と普通だが

モーターとトーンアームのベースを一体化してキャビネットから浮かしてある。

故に、キャビネットにはいわゆるインシュレーターは無く、樹脂の足でコンプライアンスゼロである。

このやり方にも賛否がある訳だがターンテーブルとトーンアームが常に一体となって動くというのは

海外製ベルトドライブ機などでは未だに採用されている考え方だ。

結局はトータルバランスとなる。

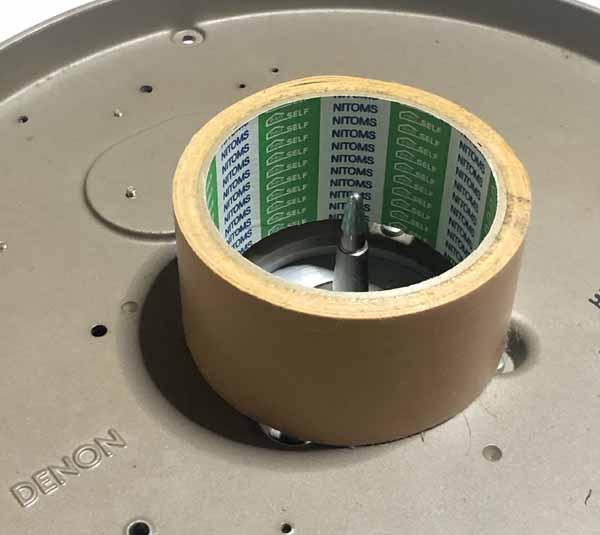

ターンテーブルを外してみると、内部も大変美しい。圧倒的なのは軸の部分の美しさである。

アームはオーソドックスなS字だがアンチスケーティングもあればラテラルも付いている。

そしてこのプレーヤーはセミオートプレーヤーでもある。

演奏が終わるとアームは持ち上がってアームレストに帰って来る。

大変便利。なのだが出荷時からカートリッジも交換せずそのまま使っている場合は良いが

いろいろ弄っていると最後にアームが持ち上がる高さが不足したりするから要注意。

この辺がオートプレーヤー達の、ちょっと面倒なところである。

プレーヤーが来た経緯は後に譲るが、さすがにベルトは伸びて使い物にならなかった。

ところがちゃんと予備のベルトが添付されていたあたりが凄い。

21世紀に入ってすぐ位はまだベルトが買えた。考えてみたら以前の700Cの時は

よっしーもベルトを買っていた。

6月9日

これでターンテーブルは回転するようになったが、もちろん音は出ない。

もちろん、とはご挨拶だが例によってアームとシェルの接点の接触不良だ。

優しくやったのでは言う事をきかないのでコンパウンドを使った。

これでばっちり。

40年以上前のプレーヤーはあっさりと音を出してくる。立派なものである。

今回は純正のシュアーM-75B Type2(先日ご紹介の物)も付いていたのでそのまま聴いてみることにした。

するとこれは音が良い。

当たり前だ。知らないのはオマエだけだ、と言われたら返す言葉が無い。すみません。

昔はこれほどの音は出なかった気がする。腕が悪かったのだろう。

あるいは正直見くびっていたのだと思う。失礼してしまった。

では、シートを換えて、とか別のカートリッジで、とかもあるのだが

このプレーヤーはこのまま聴くのが正しい気もして来た。

この組み合わせで聴いて楽しいレコードを掛けるためにあるのであって

四の五のいうためにあるんじゃない、と思える。

6月10日

ところでGWツアー以降の品々はどこから?

実はこれ、亡くなられたマニアの方のお宅からの引き上げ品なのだ。

よっしーさん詳しかったよね、と色々な方面から声を掛けられることがあるのだが

今回の場合は量も多かった。

よっしーより20歳以上目上の方だったので、かなりのベテラン。

ただ、最晩年期は、恐らくアナログはあまり掛けていらっしゃなかったと思われる。

さておいて、YP-700。

40年以上前の機械が。

そして見知らぬシステムに組み込まれいきなり本領発揮という方が嘘っぽい。

もちろん、ある程度の音はすぐ出る。

ただ、それと納得は別の話しだ。

イライラしながら接していると、自分の事を棚に上げて機械のせいにしたくなる。

ちょっと気になるのはアームだ。

実に優美なカーブを描くS字アーム。

なのだが、そもそもこんなに付属機能が必要なのか?

釣り糸式のアンチスケーティングは未だしもラテラルなんて要るの?と突っ込みたくなる。

なにより気になるのは、アームの根本がゴムを挟んでベースと結合されている所だ。

アームの各部にゴムを使ってはいけないとは言わない。

ケースバイケースだし、DENON DP-1700なんかも昔ご紹介の通り弾性結合を利用しているが

良い音だ。

ただ、このプレーヤーの場合、軸とアームベースを一枚鋼板に取り付けて結合させて

それをフローティングさせているのである。

だったらアームはその鋼板に強固に結合で良いではないか?

もちろん音決めとか色々な事があってそうしているのだろうが

個人的には惜しいと感じてしまう。

あるいは、そうしないとトータルでのハウリングマージンが取れなかったのかもしれない。

YP-700本体の足はインシュレーターなどで無く、単なる樹脂の足。

試作機を聴いた重役が、意地悪く床を踏み鳴らしたら針が飛んで改善指令が出た?

…もちろん単なる想像である。

話は変わり、このプレーヤー、輸出名はYP-701と言った様で、検索を掛けると色々出て来る。

面白い物で国内ではあまり人気の無いこの機種も海外ではもてはやされたりしている。

日本人と外人では趣味嗜好も異なるから一概にそれでどうこう言うものでは無いが

自分が手にしている物の評価は低いより高い方が喜ばしいのは人情。

しかし、そうなると益々己の腕が疑われる?

ああでもない、こうでもないとやって、テクニカのAT-15Eaを使ってみたら俄然良くなった。

15Eaとの相性という事もあるが、シェル込重量が重め。

カウンターウエイトはかなり後方に行った。

あるいは、ちょっと重めで攻める方がこのアームには良いのかもしれない。

6月11日

いい加減書いている方が飽きてきた。

ちょっと寄り道。

一般にソフトとハードという識別がある。

コンピューターもハードだけでは動かない。ソフトがあって初めて動く。

もっとも、そんな事はもはや意識しなくても良いようだが。

オーディオももちろんハードだけでは成り立たない。ソフトがあって初めて音が出る。

ハード偏重はおかしいという見方も当然ある。

というか昔からあった。

HS比なんて言葉を編み出したのは長岡先生だったか。

HはハードでSはソフトだ。

豊富なソフトを持っていない人のオーディオはあまり良い音がしないなんて説もあったりした。

言いたい事はわからないわけではない。

昔は僕もレコード数千枚なんて世界に憧れもした。

しかし現在はソフトを処分するのに必死だ。

というほど、そもそも持っていないのだが、それでもそんなに持っていても、という気になって久しい。

何千枚とあっても、結局聴くソフトは限られるのではないか??

そんな思いなのだ。

もちろん使わないハードがいっぱいあっても別の意味で同じことかもしれない。

しかし同じソフトが装置によってこうも違うかという部分を愉しむのも趣味だ。

ソフト偏重になるのも趣味。ハード偏重になるのも趣味。

趣味の世界に善悪を持ち込んでも仕方ない。

…と書いて来て、実は今年なんかはこれからもう少しソフトを買ってみようかという気分だ。

音質にこだわらず。むしろ、こんなのどうやって鳴らすんだ?なんて物こそ料理してみたい。

いろいろやるのに充分なだけのハードは手元にある。

まだまだ幾らでも楽しみは残っているのである。

実は↑も先月だかにメモっておいた文章だ。

その後オーディオ遺品引き取りのお話しが来てソフトも譲り受けた。

「一応針は通しますが、処分する物はそのようにさせて頂きます」

と言って許諾済みである。

どうも亡くなられた先輩(面識無し)はムード音楽みたいなのが好きだったみたいだ。

日頃わざわざ買ってまでは聴かないという物が多くて、

ある意味大変新鮮だった。

テストディスクみたいなのをきっちり固定して臨むマニアの方も多いようだが

今のよっしーは無手勝流。

全てのディスクはテストソースになりうる。

これをこう鳴らすにはどうしたらよいか?

これを飼い慣らすにはどうしたらよいか?なんて考えるとキリも無く又楽しい。

その遊びをやるのに一番好適なのがアナログディスク再生ということになろう。

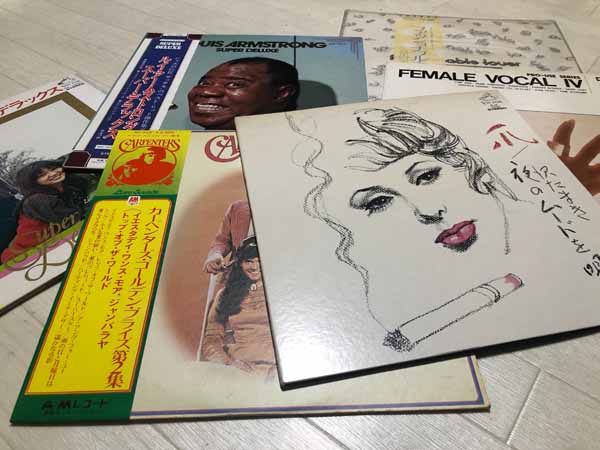

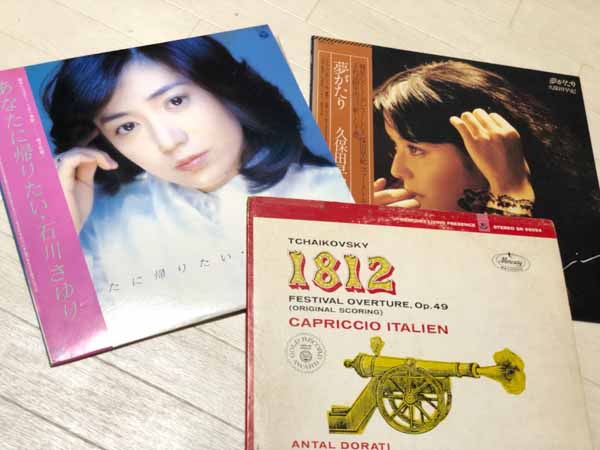

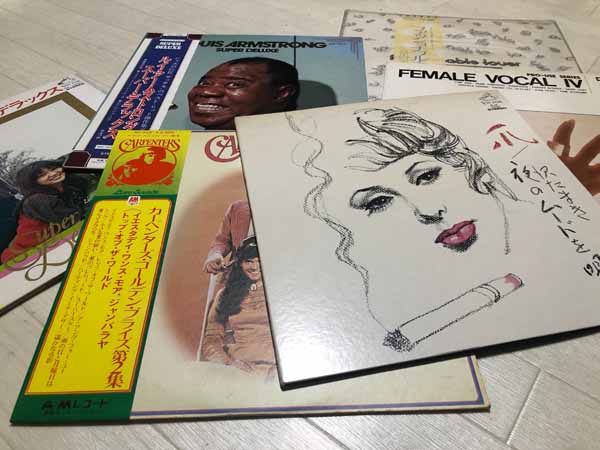

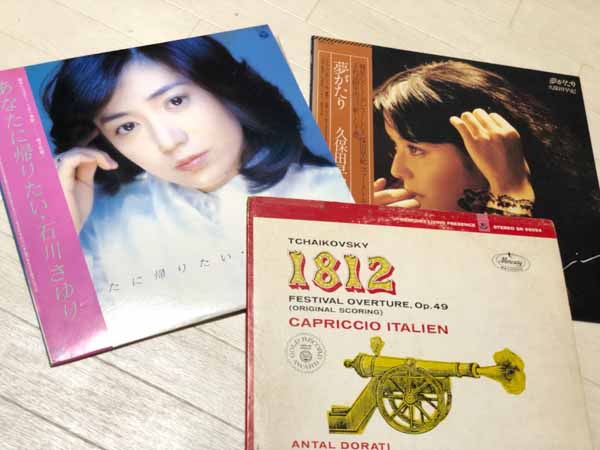

*今回譲り受けたディスクのごく一部。

6月12日

なんというか仕事の粗さが気になった。

ゆっくり進行させます。

6月13日

もったいぶって、と思われる方ごめんなさい。

ま、本当にスローダウンしないと自分が嫌でして…

6月14日

ま、相当古い物なのは確か。

で、中を見ている内に妙な物が散乱しているのに気づく。

なじゃ?こりゃ?

しばらく眺めている内に気が付いた。

スパークキラーの役割を果す電解がひとつ崩壊してぼ贓物をまき散らしていたの。

どうりで電源オン時のポップノイズが凄かった(汗)

6月15日

ゆっくり更新でちょうど良いと思うのだが

いい加減もったいつけるのはよせという声も聞こえて来そうだ。

申し訳ありません?

アナログプレーヤーの回転形式には色々ある。

ただ、大別すると三つ。

一つはダイレクトドライブ。これはSP-10の登場以降世界を席巻したといえる。

その前はというとベルトドライブ。

更にその前にアイドラードライブがあった。

アイドラードライブ。別名をリムドライブ。

アイドラーを介してプラッター外周を駆動。

やっぱりアイドラードライブが一番、という人も居る。

トーレンス、ガラード、EMT等、アイドラーの名器も少なくない。

よっしーも予てより関心は持っていたが、なかなか縁がない。

上記お三方様など立派過ぎて、とても拙宅にお迎え出来るものじゃない。

しかし、国産普及機にもかつてはアイドラードライブがあった。

それらの中にはプレミアム物もあるが、同様に避けておきたい。

そんな事言っていたら一生縁がないゾ、と言われそうだが

ちゃんと見つかる物だ。

今回降臨はこちら、

パイオニアPL-25である。

PL-25というと一般にベルトドライブ機の方が有名だが、あちらは末尾にDとかEとかが

付く。

末番無しの25はアイドラードライブなのである。

発売は恐らく1968〜69年頃。

ただ、原型は当時のセットものにも組み込まれていた気がする。

当時26.000円。

6月16日

さて、アイドラードライブの音や如何に?

噂に聞くような力強い音がするのか?

…残念ながらそれを語る前に、プレーヤー自体をまともな状態にするのが

先と感じた。

取りあえずプラッターは回る。

ただ、大分異音が大きい。

これは「そんなもの」、なのか、あるいは「ちょっと大きい」のか

わからない。

なにはなくともそのままの状態で音を出す。

音が出るだけでもありがたいと思うが

果たしてちょっと荒れた音だ。

しかし、いわゆるワウフラッターみたいな物は感じない。

俗にいう様な、ピアノの音が揺れてしまって聴くに堪えない、

なんて事は無い。

それだけでもありがたい事だ。

というのも、それがあるとしたらアイドラーの変形、摩耗その他を疑わなければならないのだが

パーツの入手は絶望的だし、いきなりアイドラー自作も大変すぎるからだ。

さて、まずは基本中の基本。注油から、と相成った。

6月17日

油を点そうという事でNASAの開発した(していない)ミシンオイル登場。

ガラード様などだとこの辺も専用オイルでないとどうとか

色々あるようで、もちろんオイル、グリスの選択も馬鹿に出来ない。

ただ、なんといってもミシンオイルは200円もしないのである。

注油ポイントは刻印で丁寧に指定されている。

素晴らしい。

注射器片手に、あっちにチョン。こっちにチョンを繰り返す。

指定箇所以外も、このプレーヤー、セミオート故

あちこちに稼働接点があるので軽く潤滑しておく。

これでどうか?

なんと異音は激減した。

というか、それ以前が酷かったのだろう。無理もない。

途中に大阪万博、札幌五輪。オイルショック。

竹の子族。バブル景気。崩壊。20世紀から21世紀へ。

昭和、平成、令和とくぐり抜け、その間充分なお手入れはされていなかったのだろう。

可哀想である。

完全に無音となったわけでは無いが、取りあえず今の段階でこれ以上を望むのは

行き過ぎというものだ。

さて、しかし音はどうだ?

悪いとは言わないのだが、今一つ。

というか、なにより問題は内周で歪むのである。

それも、レコードならではの内周歪み、なんてレベルじゃない。

これはなにか?と暫く悩むが、どうもオート機構が邪魔をしているようだ。

オートアップ、リターンするために演奏終盤に来ると働く機構が

ずれているのだろう。

それに抵触する事でアームはまだ内周付近を演奏しているのに

まともな動作が出来なくなってしまう。

あんまり弄りたくない部分だが、これでは仕方ない。

色々弄っている内に改善した。(完璧ではない)

ハッキリ言ってアームの下にこんなもんがぶら下がっていて良い事は無い。

全部とっぱらう事も考えたが、あいにくアームに連動してアイドラーが

所定に位置に来る仕組みも組み込まれているので厄介だ。

ゆくゆくは全撤去も考えるが、取りあえずはこのまま行くことにした。

ま、なんとか終盤まで掛かる様になったのだが相変わらず音はイマイチ。

書くと簡単だが、カートリッジをとっかえひっかえ。

シートも、ああでもないこうでもないと色々やったもんだ。

ここで気になったのが出力ケーブル。

驚くべきことに断線はしていなかったのだが、金属部分の肌荒れの酷さは天下一品。

磨くに限度があるし、齢50歳近いケーブルも怪しい。

そこで出力ケーブル交換。

手持ちのCANARE L-2B2ATも大分減って来たが3mペアくらいは残っていたので

半分に切って使用。

ピンプラグも例によって安物だが、50年物と比べたら抜き差しした感じからして

違う。

これでどうか??

パイオニアさま。

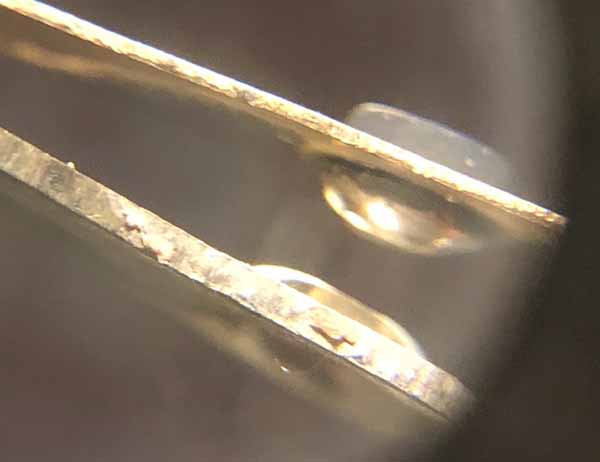

左チャンネルのマイナス側の線。

首の皮一枚で繋がっている感じでしたよ(笑)

50年も経てば時効だろうからアップしちゃいました。

6月18日

出力ケーブル交換の効果はかなりの物があって

やっとまともな音が聴ける状態になった。

ここまで数日。やれやれ、である。

念のためだが、僕は接点をどうでも良いとは思わない。

ただ、日頃は割と大らかに付き合っている方だ。

しかしアナログカートリッジからプリまでの接点はやっぱり馬鹿に出来ない。

何しろ取っている信号が微弱だ。

それにしても、今回は変化が大きすぎた。

出力ケーブル交換以前は、どんなカートリッジを持って来ようが

どこか冴えない音だった。

これを書いている今現在は、最近の成長株?

シュアーM-75BType2で聴いているが

とっても良い感じ。

しかし当然ながらこれで万全という事も無い。

接していて不思議なのが、プラッターの回転トルクは注油する前の方があったように思えること。

あるいは思い込みかもしれないが、妙な事も起きるもんだ。

それよりなにより気になるのは軸の精度。

プラッターの淵を軽く押すだけでふら付きを感じる。

レコードクリーニングをしていても、それを感じるのでいただけない。

軸を抜いてみるとボールベアリング方式というか、つまり小さな鋼球ひとつで支えるタイプ。

回転抵抗自体は問題ないのは確認済み(放っておくといつまでも回転している)だが

ガタ(横方向の遊び)が結構ある。

もう少しぴっちり作れないものかと思う。

更にスピンドルとプラッターの勘合も甘い。

ダブルパンチという訳だ。

プラッターを取り換えるわけにはいかないので、合う軸でもう少し高精度な物を宛がうしかない。

ただ、これは言うは易く行うは難い作戦だ。

結論を言うと、当座は諦めるしかない。

…ということでまだ手を入れたいところ山積みなのだが

妙な話しで現状の音は大変良い(笑)

何だか騙されている様な感じだが本当なのだ。

故に弄れない。

弄ったらこの音は消える。

弄りたいのに弄れない。

変なジレンマに悩まされている。

6月19日

昨夜の日記をアップして間もなく地震の速報が流れた。

関東でも少し前に揺れがあった訳で

シンプルに考えて地べたは全部繋がっている。

決して他人事ということは無いのである。

GW位からとっ散らかったままで邁進してしまったので

心を落ち着ける意味もあって、しみじみレコードクリーニングなどしながら

過ごしている今日この頃。

譲り受けた盤の中にはコンディションの芳しくない物もあるので

良い機会と思いOYAGなんかを卸してみた。

なるほど優秀な製品である。このクロスは、特に優れものと感じる。

ただ、レコードクリーニングもやりすぎ禁物というか

嵌ると大変な事になる?

取りあえず重篤なもの以外は手を付けないと決心しておく。

(内心片っ端からクリーニングしたいと思っている)

むにゃむにゃ…、お父さん、あんたって人は本当にヒマなのね…

そんな事よりなんか食いもん頂戴…

…と、言っている…、な。こりゃ…

6月20日

before

after

…また変な物を…

これ、PL-25の接点です。

電源の接点。

それは到着時真っ黒になっていました。

もちろん軽くクリーニングしたんですが、今回はピカピカに。

それに何の意味があるのか?と問われるとお応えのしようもありませんが。

そして写真は撮らなかったけど軸もグリスアップ。

50年経ってもグリスはちゃんと残っていたけど

モリブデン系のを塗りたくってみました。

軸の抵抗は大きくなるので一概に良いとは言えないけど

もしかして横方向のガタが減るかも?と。

実はちょっとだけ効果はあったみたい。

ただ、これが是か非か?

それは様子を見ながら考えましょう。

6月21 日

例によってああじゃこうじゃ書いているが

PL-25。今現在出ている音に何ら不満はない?

あるいは不満が無い所が悩みを深くさせる。

こんな骨董プレーヤーで満足してしまって良いのか?と思うのだが

満足してしまうのだからしょうがない。

やった事と言えば出力ケーブル交換。

これは元のが寿命だったから仕方ないが、一番のクオリティアップに繋がった。

後はテーブルシートをJP-501にしている。

純正の線接触シートはさすがに使う気にならない。

後は特に何もしていない。

ただ、アームを見ればわかるがカートリッジはシェル込でハイマスが似合う。

(逆にいうと軽い組み合わせだとバランスが取れない)

そしてわざわざハイコンを持ってくるような事はしない事。

それくらいの気遣いはあって当然。

昨夜からはM44Gが好成績。

M75に続いてどちらもマッチする。

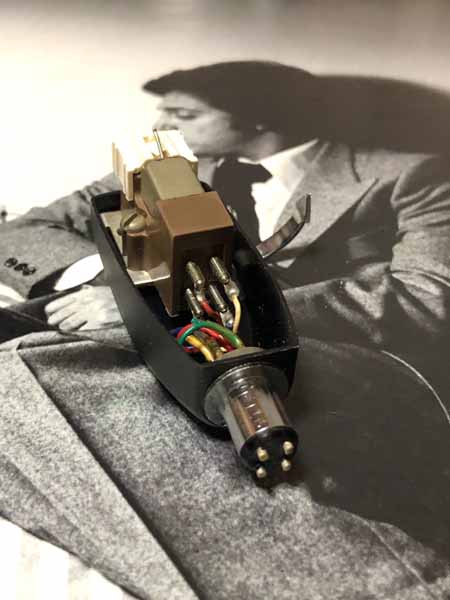

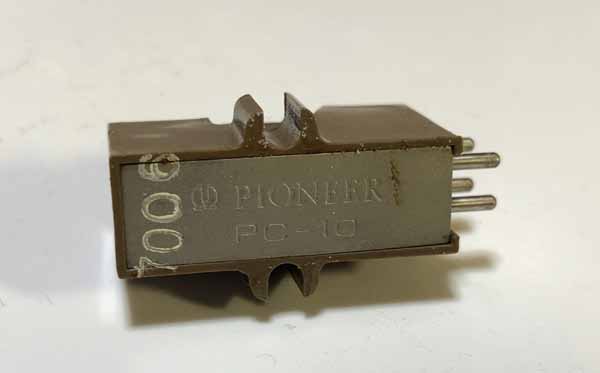

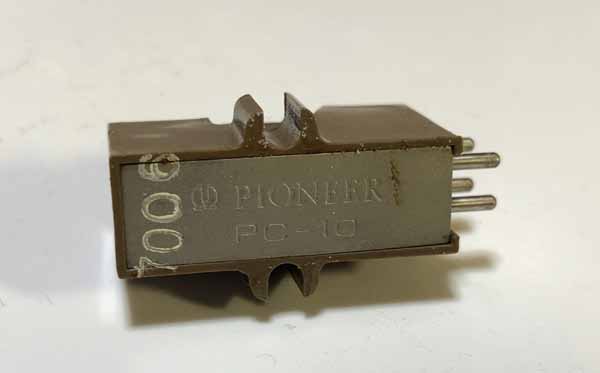

本当は純正装着のPC-10にも活躍して欲しいのだが

シェルのせいか、リード線のせいか、接触不良になる時があって使えない。

今夜はシェル交換かな?

ところで画像にある有名レコードは、ごめんなさい、の180円盤。

なのだが針を落としてびっくりのミントコンディション。

こりゃ最初にテープに落として保存、のクチですな。

6月22日

やっぱりこのプレーヤーの原点を確かめたくてPC-10を装着。

それも、どうしてもオリジナルのシェルで聴きたかった。

点検したところ、シェルリード線が一本断線しかかっていた。

考えてみたらこの個体。可哀想に針は曲がっていたのを

ピンセットで直したりもしたのだった。

リード線はチップを半田付けし直して解決。

M75や44も良かったがPC-10も、もちろん良い。

パイオニアのパイオニア名でのカートリッジの一号機だったか。

その後の発展は皆さんならご存知の通り。

後継機になる度に適性針圧は軽くなって行ったが

このPC-10では2,5〜3,5辺りが適性値だ。

実に男らしいではないか。

自重7.2g。

武骨なシェル込で20gは超える。

ご覧の通りのアームだからそれくらいでウエルバランスだろう。

6月23日

自分でも、どんだけアナログプレーヤーが好きなんやねん?と突っ込みを入れたくなるのだが

これは病気の一種と思うしかない。

とにかくアナログプレーヤーと見ると全部欲しくなるのだから

どうしようもない。

ダイレクトドライブも好きだしベルトも好きだ。

ただ、弄る対象として見た時、PL-25にはそれらにも無い面白みがあるのは確か。

なんというか、自分でとことん分解できる柱時計、みたいな感じだ。

で、仕事中に思ったのだが(笑)

このPL-25の、ちょっと甘い感じのプラッターの軸。

これってもしかしたら狙ってそうしたのかも?

アイドラーのノイズを吸収するためには、ここは剛直な軸では駄目だったとか?

…完全に妄想の世界だが、あり得る話しと思いませんか?

実際、齢50年近いこのアイドラードライブプレーヤー。

回転ノイズがゼロと言ったらもちろん嘘だが

到底気にならない水準なのである。

アイドラーゴムの状態が良い個体だったからというのもあるが

そもそも絶対に交換なんかして貰えなかったに違いない

アイドラーが2019年の今日、未だにゴムのしなやかさを保っているって

これってスゴクねぇ?って思わず言いたくなるレベルだ。

ガラードやトーレンスじゃあこうはいかないに違いない!

パイオニア偉い!?

6月24日

レコードクリーニング。

皮肉なものでデジタル全盛の今日になってからの方がその辺も進化した。

ただ、なかなか決定打というのは無いようだ。

僕も見つけれらていないのだが、少し前にガラスクリーナーでのクリーニングというを見つけて

ちょっと試してみた。

どうにもパチパチが凄い盤を選んで(あまりそういうのは持っていないのだが)トライ。

結果をいうと大変効果的。

ものの見事にパチパチは消えた。

問題は残渣だろうが、これはやはりある。

ミクロの世界であるレコードの音溝に入り込んだ物というのはそう簡単に除去できない。

しばらくは針先にその残渣が引っかけられることになる。

自然消滅するものではないので、一週間後の今日でも針先には汚れが付く。

ただ、その程度は減って来た。

少なくとも、それのせいで片面再生する途中で何回も針を上げてクリーニングしなくては

ならない、なんて事は無くなった。普通に端から端迄掛けられる。

さり気なく書いたが、これは結構偉大な事だ。

というのも、洗浄効果が大きいものの、その後延々と針先に汚れが付着して

結局再生するたびに難儀するなんて方法も多いからだ。

正確にいうとガラスクリーナーでやる場合でも前述のように残渣は針に引っ掛かり続けるのだが

不思議とその残渣が再生音に悪影響を与えない?

それが何故なのかはわからないが、とっても助かる。

あんまりないのだがパチパチが酷かった盤達。

石川さゆりさんは中古で買った時からパチパチ地獄。

久保田早紀さんは、ある日突然パチパチ言い出したクチ。

1812は、これは手強い。大変古いレコードで、盤質は最初から酷かった。

これの修復は容易ではない。

余談だが、さすがにこの1812みたいなのを掛けると

装置はそれなりのクオリティを要求されると痛感。

平和にやりたかったら、こういう物は持ち出さない方が良い。

6月25日

ここでちょっと時間を戻すというか

GW弾丸ツアー?の忘れ形見のお話し。

上に見えるはSONYのカートリッジ、VM-10Pだ。

いわゆるIM型の一種。

…と、わかっていて買った訳では、実は無い。

エクセルか何かと間違えて買った。

それと、なるべく各地で手ぶらでは帰らないように、

みたいな意識があるから500円程度であれば訳が分からなくても何か求める事になる。

なんとなく修学旅行のお土産みたいな感じ?

…それは良いが、まあ汚い(笑)こと。

こういう物を見ると不憫に思えて意味も無く磨き上げてしまうのが

病気の表れである。

それは良いが針が無ければ始まらない。

おカネを積めばJICOであっという間に買えるのはわかっているが

それじゃあ詰まらないのでオクを監視しておいてゲット。

さてしかし、このカートリッジ、一体何年前の?と考えると針が手に入るのも

凄い事だ。

ただ、VM-10P自体の資料はさっぱり見つからない。

このネット時代に、それも凄いことである。

どうも大昔の、ターンテーブルとレシーバーが一体のシステムに付属だった様子。

PL-25には時代的にもジャストフィットとも言えるのでさっそく装着。

指掛けが無いのは当初から。

格好悪いから、どこかで見つけて来ないといけない。

シェル込重量19g。指掛けがあれば20gだろう。

針圧もわからなかったのだが、どうも2〜3gが適性針圧らしい。

PL-25には本当にちょうど良い。

針が来る前にたくさん時間があったので磨き上げたりしたので

接触不良も無し。一発で音が出るのは気持ち良い。

音はどうかというと、正に何の変哲もない音?

今後化けるかどうかもわからないが

無事に蘇生出来ただけで何だか嬉しい。

僕に出会わなければ、多分もうお役ご免であの世行き。

もっとも、生き返らせられてカートリッジが幸せかどうかは

相手が口をきけないのでわかりません。

6月26日

譲り受けたレコードの中にはコンディションが悪くなっている物も含まれるので

(大抵の物は綺麗だった)

クリーニングを楽しみながら音も楽しんでいる(つもり)。

まず、クリーニングだが、無難なのはOYAGを使う事だ。

ただ、カビも含めて状態が悪い盤はガラスクリーナークリーニングも試している。

音に関しては、数日前からカウンターポイントSA3を引っ張り出してフォノイコとして

使ってみている。

基本、プリをフォノイコとして使うのは好きじゃない。

理由は簡単で、プリはプリとして使った方が良いだろう、という思いがあるからだ。

ただ、たまには良いだろう、という事と、SA3をプリにするとゲインが高すぎて

使いづらいから、というのがある。

取りあえず、結構なお点前と思っている。

しかし、PL-25って、音良いな…

6月27日

レコードクリーニング。あまり嵌らないよう注意している。

究極の選択は、そんなにひどいレコードは諦めましょう、である。

ただ、カビが浮いたりしているレコードを見ると

ついつい可哀想になって手を出してしまう。

ツールの一部を軽くご紹介。

OYAGとクロスは説明不要と思う。

今後のメインになるだろう。

ただ、本当に汚れがひどい盤にはOYAGは勿体なくて使えない。

(貧乏性)

そんな時はガラスクリーナー。

スプレータイプのボトルのはSOEIのCL2。

昔はこんな高い物買う金があったんだ、と驚く。

けちけち使っているから25年経過してもまだ少し残っている。

症状の軽い盤の場合、これをDISC PREENERに噴霧して拭く事にした。

賛否はあるが、軽く乾かしたら針を一回通す方が良いと思う。

それがなくても針先には神経を使う。

拡大鏡も増殖の一途。

右に見えるLEDライトには助けられる。

肝心の針先クリーニングの基本は当然ブラシだが

メラニンフォームの小片も活躍する。

下手な液体に頼るより健全と勝手に思っている。

6月28日

クリーナーも知らぬ間にいっぱいあるが

主に使う物は上の三つ。

左に見えるのがPAROSTATIK' DISC PREENERだが

こんな立派な物は昔は憧れでしかなかった。

知っている人は知っているが、内部のスポンジに水を含ませて置いて

使うのが基本。

要するに、ちょっとだけウエット式、ってことです。

故に、かどうか、表面がちょっと頑強な方向に振られていて

軽く濡らしてゴシゴシ、ってするのには好適。

実はこちらも今回お引き受けした遺品の中の一つ。

とにかく使用感も抜群で、ロングセラーになったのも理解できる。

中央手前にあるのはアルジャント。

やっぱり基本のビロード系。

そして右にあるのは市販品ではなくて

手作り品。

こちらはゴシゴシ系ではなくて

対称に表面に残る埃を綺麗に取り去るタイプ。

訊けば大変な素材で作られていて

本当はボクなんかが使っちゃいけない、と思わせる物。

6月29日

あれこれやっている内に何が何だかわからなくなる。

よくある話しである。

使い慣れた機器に戻ってみましょう、ということで

久しぶりのGT-2000。

全くもって何気なくさり気なく針を降ろしたのだが

出てきた音を聴いて絶句した。

あまりに音が違うではないか。

我ながら立派だと思うのだが、機器の分け隔てをする気はまるでない。

どの子もみんな等しくかわいいです、という変態なのだ。

しかし、改めて差はつくものだ。

もっとも、アームWE-407/23とかピンポイントベースY31PB-1とか

僕にしてはお金が掛かっているのだから当たり前か。

6月30日

昔から鎮座していたヤツの良さがわかったとは

良いのか悪いのか?

見方を変えるとPL-25(だけじゃないけど)を思い切ってメンテその他する

決断が出来たので良かったとも言える。

ということでGT-2000→SA3フォノイコ替わり→以下省略

で聴いたが、良いお点前でした。

続きはこちらです

一つ前の日記に戻る

日記のMENUへ

表紙へ