|

よっしーの父の手術も無事に終わりましたが、 こちらの方も良かったようで、、、。 無事で良かったね、拓ちゃん。

緊急手術が行われたのは9日午後。右肺に見つかった粒状の小さな腫ようを約3時間かけて摘出した。腫ようは「良性」と診断され、関係者によると、先週末には集中治療室から一般病棟へ移った。夫人で女優の森下愛子(45)が病室で寝泊まりするなど、付きっきりで看病している。 退院の時期などは未定だが、拓郎はキャンセルした全国ツアーについては「リハビリ後の秋口に万全な状態で臨みたい」としており、来月上旬に振り替え公演の日程を発表する意向だ。 また、来月21日に発売するDVD「吉田拓郎 101st LIVE 02.10.30」の予約注文が手術発表後に激増し、約2万本の初回出荷になる見込み。ファンからの激励メールも連日届いている。 ってごめんなさい。スポニチさんのサイトから転載 させて頂きました。 それにしても拓郎さん、チケット買ってあるんだから ツアーの方よろしくね!。 追伸 よっしーの父も今日膝関節の手術を受けましたが 無事に終わっております。

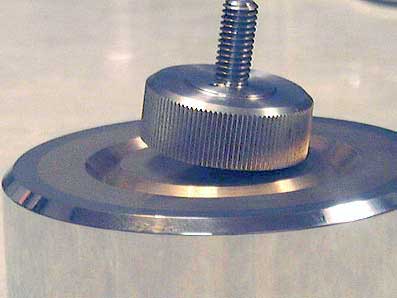

zibbibosさん設計のインシュレーター。 既にGTの会会員名簿でご覧頂いた方も多いでしょうが さっそく現物を拝借してしまいました。

でもお見事な出来映え。 改めて説明するとメインのボディは砲金製。 これをステンレスのケースに封入している。 自重は一つあたり約1㎏弱。 (体重計での計測なのでアバウトですよ~)

すなわちGT本体に硬球の仕込まれた脚をねじ込み それを受け皿に当たるインシュレーターで受ける形。 これにより疑似点接触が実現している。 振動を逃がす点でも有効だろうが 加えて微少な傾きを補正してしまう効果もある。 実に合理的に考えられている。 ちなみにインシュレーター側の硬球を受ける部分は 別部品で砲金に圧入したという凝ったもの。 素材にはsus440を使って焼入れ後研磨を加えてある。(!) と言うことで拝聴記は後日!。

さて、zibbibosさん設計のインシュレーターを 早速装着させて頂いた。

硬球を仕込んだ脚を純正インシュレーターの 取り付け穴にねじ込むだけ。 そして硬球の真下に受けが来るように 位置だけ気を付けてインシュレーター本体を設置。 全体にカチッとしたフィーリングがあって この辺りはY31-PB1に相通じるところがある。

クールで見通しが良くて、音がどこにあるのか とっても良くわかるのだ。 で、違いがわかる筈がないと思いつつ 常用のY31-PB1を使った場合との聞き比べをしてみた。 この違いは非常にビミョーなのだが 敢えて言えばY31-PB1の方が微かに暖色系で zibbibosさん設計の方が微かにクールな感じになる。 念のため言うけど、もの凄くビミョーな違いなので 大袈裟に受け取らないで下さいね。 ビミョー、、、なのです。 ただ、微かにでも違いがあった事の方が驚きで まあ、アナログプレーヤーというのは 本当にビミョーな機械だと改めて思った次第。

このインシュレーターも、そしてY31-PB1も 何故かハウリングは問題が全くない。 よっしーの部屋の床はごくフツーの どこにでもあるありふれた床。 だからガツンっと床を踏みならせばフィードバックも起きるが それでもハード系インシュレーター使用で 実用上はまるっきり問題なし。 なんでだろ~なんでだろ~?。 ま、それはともかく、純正のインシュレーターには 二度と再び戻れない世界を、両ハード系インシュレーターは 展開してくれるのでした。 zibbibosさん、ありがとうございます。

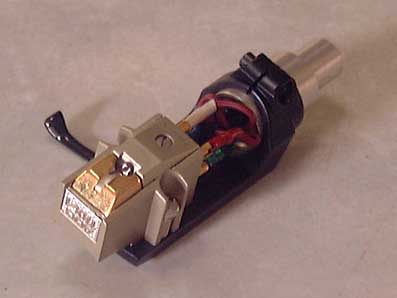

hirosihinさんからカートリッジを拝借した。 ADCのTRX-1及び2だ。

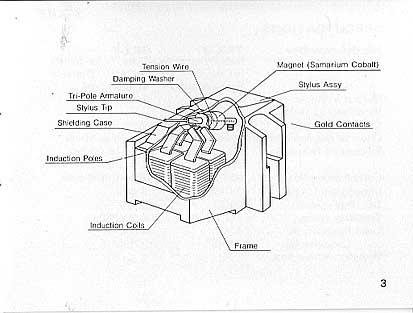

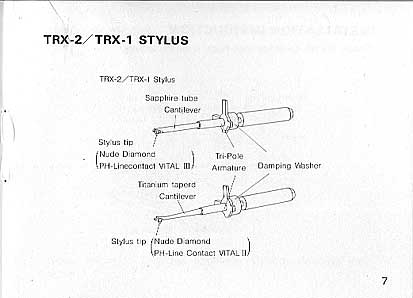

Point-4以来IM型一筋。 今回登場の二機種は’83年頃の製品であり アナログ晩年の物となる。 このシリーズは当時三機種出ていて 主な違いはカンチレバーの素材。 1がチタン、2がサファイヤ、そして3がベリリウムだ。 アルミダイキャストのボディ等は恐らく完全に共通。 スペック上の違いと言っても チャンネルバランスとF特の上限 (1が26KHz迄、2が30KHz迄、3が35KHz迄) 位しかない。 針先のコンプライアンスその他全て共通。 自重6,5g。

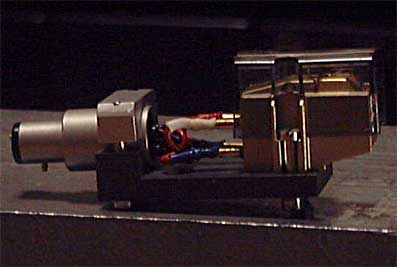

カンチレバーの根本が長めのミューメタルパイプに 嵌め込まれているのだが、このパイプがV字型のアーマチュア と一体成形され三次元的IM型?=デルタIMとなるらしい。 これ以上説明しているとボロが出る。 ボロを出すより音を出そう。 TRX-1はシェル付きの状態でお送り頂いたので そちらから拝聴する。 プレーヤーはGT-2000+DV-507。 インシュレーターはzibbibosさん設計の物が そのまま入っている。

これは一度聴くと二回目からは 隣室で聴いていても“あ、TRX-1だな”と わかるのではないかと言うくらい個性を感じさせるところがある。 F特など図るすべも無いが、ハイエンドに向けて かなり上昇しているのでは無いだろうか?。 お陰でかなり明瞭な感じの音がするのだが いわゆる高解像度と言うのとはちょっと違う。 何というのか、かなり長く芯を飛び出させた 0,3㎜のシャープペンできりきりと明確な線を 引きながら描いた画を想像させてくれる。 その一方、良い意味で柳腰を思わせる所もあって これはこれで良いカートリッジだが今回は脇に上位機種が 控えているので分が悪い?。 隣に上のグレードのがあれば、 早くそちらを拝聴してみたくなるのが人情と言うことで 元箱に綺麗に収まったままのTRX-2をおもむろに取り出し シェルに装着を始める。 シェルは何を、と迷ったが、1となるべく条件を揃えてみたかったので テクニカのマグネシュウムシェルをチョイスしてみた。

前述の様に1と2で異なるのはカンチレバーくらいなのだが (正確には針先チップもちょっと違う) 出てくる音はあまりに違ったのでビックリ。 シャープという意味では1と相通じるものがあるのだけれど、 力強さがまるで違う。 同じ0,3㎜のシャープペンでも こちらは芯の先がガッチリと紙に食い込んで画を描いている。 芯の出方も適正量という感じ。 とにかく張りのある音で、弦楽器の弦の張り加減が ちょっと強目になったように感じられるのだが それがちっとも嫌みでない。 小気味よいという言い方がぴったりの音で カッ、とかコッとか言う音が出てくるのが 待ち遠しく感じられるくらいだ。 加えてベース部分の音も弾力的で量感も充分。 それでいてたるみがないので音楽を聴くのが とても楽しくなる。 聴いていてウキウキするというのか 妙な高揚感を与えてくれるカートリッジだ。 これは一種の合法ドラッグだったりする?。(汗)

連休にこうして日記の更新が進んでいると言うのは 間違っても海外とかに行っていない証拠だ?。 まあ、元から出かけるのは好きでないので良いのです。 それに父が入院したし、犬が来て一ヶ月足らずだしで それどころでは無かった。 午前中ちょっとオーディオと戯れて 午後はお見舞い。 後は家の雑用したりと、よっしー好みの日々。 こんな感じで一生過ごせたら、それはそれで幸せかも?。 と、それはさておきTRX-2のシェルを交換してみた。 本来拝借したカートリッジはシェル付きの場合は シェル交換はしない。 当たり前だがお借りしている立場なのだ。 慎重を期すのは当然。 今回のTRX-2はどのみちシェルは外して返却となるので あと一回だけ付け替えをさせて頂いちゃいます。 で、登場するのはV24Cさん設計の炭化珪素シェル。 (18gタイプ) その上で今度はSP-10Ⅱの自作プレーヤーで聴いてみました。 アームは当然SAECのWE-506/30。 音はどうだったかと言うと これがまたGT-2000+DV-507で聴いた時の音とは別物に なってしまったので唖然。 スケールが二回りくらい大きくなって それでいて細やかさ倍増?。 これはよっぽど相性が良かったのか。 ちょっと悩んでしまった。 細かく言うと多少気が付くところもあるが 反面これで何か不満でもあるのかと言われると 言葉に詰まってしまう。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|