|

物を捨てるにも周期があって 今よっしーは捨てモードに入っている。 せっせっせっせと物を捨てているが やはり我が家は本が多いみたいだ。

よっしーもその一人だ。 ただ、これでもかなり捨てている方だとは思う。 問題は入ってくるスピードに、なかなか処分が追いつかないということか。 でも、10代20代の頃は全く捨てられなかった本達を 30代になって捨てられるようになり、 47歳の今、それは更に加速している。 ポイントの一つは、捨てても再び簡単に再入手出来るような物 (定番、ベストセラー)は捨てても大丈夫ということ。 この観点に立つと大抵の本は捨てられる。 2000年以降ネットオークションが一般的になった事もあり ほとんどの本は捨ててもまた買えるという事が立証された。 オークション黎明期にはとんでも無い価格で取引されていた本も 最近は値崩れしているのでタイミングを待っていた身としては 大変助かる。 また、自分が後生大事に抱えていた本が、 世間的にどの程度の値段かわかるのもありがたい。 「なんだ、こんなもんか」と目が覚める事もあるだろう。

またその必要もない。 画像の本は「長岡鉄男最新スピーカークラフト3 バックロードの傑作」 3というからには2もあれば1もある。 1は「スワンaとその仲間」こちらは割と小型なスピーカー集。 2は「フロア型と音場型」でやや大型のタイプに集中。 そして4は出ていないが、ムックだなんだと色々出ているから まあ寂しくはなかろう。

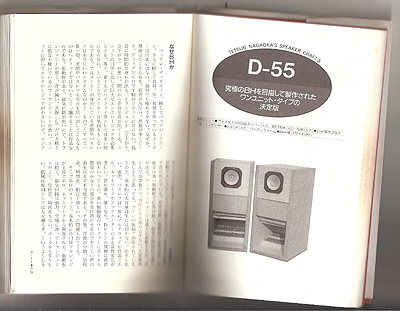

1993年頃、僕がオーディオを再開するきっかけの一つとなったのが この本だった。 (この本は1992年12月30日に第一刷が出ている) 10代20代の頃作りたくて果たせなかったバックロード。 それを作ろうと思いこの本を求めた。 当然目にとまるのがD-55だ。 自作一作目にしては巨大で複雑なシステムだが その時はそんな事は一切無視していた。

それ以前、憧れのバックロードはもちろんD-7であり D-7MK2だった。 しかし、奥手の僕にはいかにも難物に思えたし 第一お金が無かった。 一体何度作ろうと思ったか知れないのだが 結局は作らず仕舞いだったわけだ。 さて、作るぞバックロード、 と思ったらD-7はとっくに退役していた。 そこでD-55。 20㎝一発という所が大いに魅力的。 20㎝二発のD-7は格好良いがいかにも巨大な感じだった。 (これがそうでもないことは後にわかる) それより何より長岡先生は本当に人心を掴むのが上手い。 “音は実物を聴いてもらう以外に伝えようがない。 言葉で伝えようとすると、必ずウソをつけといわれてしまう。 なぜってこのスピーカーを聴いた後は他のスピーカーは 聴く気がしなくなる。 D-70をも上回っているのではないかと思う。 Dレンジの広さ、押し出し、圧力は比類がない。 20㎝一発で40㎝4Wayを凌ぐ圧倒的大音量再生可能” こんな事を書かれたらその気になるに決まっている。 D-55の初出はステレオ誌'89年6月号だが 記事を読んだ次の日に作り始めた人がいると訊く。 無理もありません(笑)

ユニットはFE-208SとFT-90Hで これは後にネッシーに換装される。 (物持ちの良いことで) 板はシナ合板で、当時としては奮発したつもりだ。 バッフル下の階段状を形成するところには 指定通りウレタンを重ねていたが接着する訳でもなんでもないので すぐにずっこけてしまい嫌になった記憶がある。 それと、この頃丁度つかまり立ちを始めた長男が 「楽しそうに」これを外したものだった(おいおい…) ベテラン諸氏はこの部分もちゃんと木材で階段を形成していたが 初な僕は、とにかくオリジナル設計通り作ることしか 頭に浮かばなかったのだ。 なお、開口部の階段にもこの後砂利を充填したが やっぱり室内に砂利など持ち込む物ではないと気が付く。 ここも慣れた人はちゃんと板で階段を作っていた。 その方が正しいと思ったが後の祭りであった。

しかしD-55はでかい。 でかいという事に気づかずに作ってしまった自分が怖い。 とにかくその頃の僕は、子供が生まれて車バイクといった趣味に いきなりストップが掛かってしまい、一種の道楽禁断症状だったのだと思う。 やおら貯金を下ろして、バックロードを作り始めてしまったのだ。 でかいD-55のサイズはどんなものか? 幅は444㎜ある。まずこれがでかい。 何しろユニットは20㎝のフルレンジなのだ。 高さは931㎜でこれは妥当としても奥行きが540以上ある。 ある意味この奥行きが泣き所といえる。

わけのわからない時に わけのわからない事を喋り続ける人っている。 よっしーの日記も最近そんな状況な気がする。 おろかなる独り言、とりとめもなし?

そのサイズを全く検証どころか考えもしないという当時の僕は 随分男らしい奴だった。 立派である。男というのはこうでなくてはいけない? …冗談はさておき、本当に何も考えなかった。 ある日突然カット済みとは言え合板の山が届いた時、 (何事も事前に相談などしない) かみさんはどう思ったか? もちろん口など出さなかったが、 この天下の道楽男が一旦一心不乱になってしまったら もう歯止めが利かない事は良くわかっていたのだろう。 それで良いのである。 こんな時、「どこに置くの?」なんて非難しようもんなら 倍返しで「悪かったな」とばかり20㎝二発入りの作成に 入ってしまっていたに違いない。

わずか7.5畳の部屋に、D-55はかなりでかかった。 中でも奥行きという問題はあった。 これについてこれから詳しく書きたい。

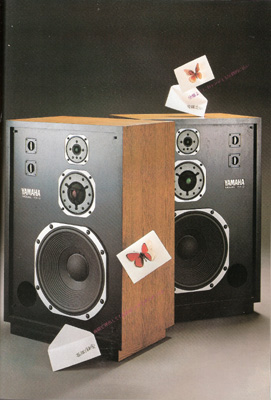

例えば写真はYAMAHAのFX-3という往年の名器。 36㎝3Wayで高さ867㎜、幅588㎜と正に巨大だが 奥行きは442㎜しかない。 対してD-55は20㎝一発(ツイーターは必須だが) で高さ931㎜、幅444㎜、そして奥行き533㎜(裏板の補強を除いても) なのだ。 もちろん長岡先生も音の為ならサイズは無視、 なんて事は思っていない。 20㎝二発のD-77の制作記事の冒頭で “バックロードは音道の広がり方が重要なので 幅、高さ、奥行きの三つのファクターが 緊密に連動する。 まずファクターの一つを決めてから、次の二つのファクターの 調整に入る。 D-55はまず高さを決めたのだが、D-77は奥行きから決めた。 というのは幅と高さに制限を加えると奥行きが途方もなく深くなる おそれがあったからである。 奥行きの制限は重要である。 奥行きの深いスピーカーはセッティングに苦労するので、 メーカーは奥行きを浅くするために必死の努力をしている。 JBLでもそうだ。 高くてもよい。広くてもよい。しかし奥行きは浅くしたい というのがメーカーの願い。” と、ちゃんと書かれている。 D-77は高さ1102㎜、幅622㎜、奥行き582㎜と 巨大なものにならざるを得なかったが 相当な苦労の果てに行き着いたプロポーションなのでは? と想像する。 なんといってもバックロードホーンはホーンであり、 密閉やバスレフと比べるとキャビネットの設計には 格段の縛りが入る。 長岡先生、今更ながらお疲れ様でした。

ところで長岡式バックロードはある時期以降 奥行きが深くなった。 ある時というのはD-70が登場してからだ。 それまでのD-7系と音道の設計が変わり、 直管の連続になり、作る側としては明確さが 得られる様になった。 …のは良いがこれで奥行きが一気に550㎜オーバーとなったのだ。 それまでのD-7系は奥行き450㎜程度。 目方だけで男が計れないように スピーカーも奥行きだけでは計れない。 しかし一般家庭の一般的な生活空間にとけ込ませるには スピーカーの奥行きは450㎜止まりが良いと思うよっしーだ。

一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ

|