|

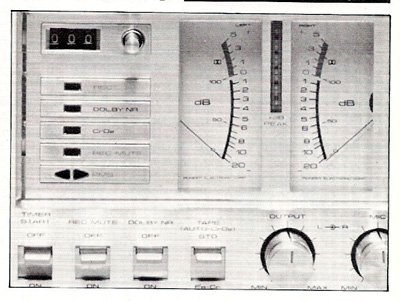

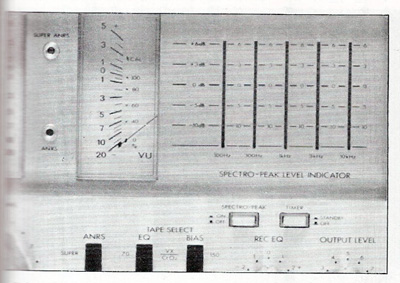

1、コンポスタイルが完全定着 2、バイアス調整機能付きが流行。 ただしこの段では手動が普通。 3、まだ指針式のメーターが全盛。 ただしテクニクスなどがLEDによるメーターに意欲を燃やす。 4、ピアノタイプの操作キーがまだ全盛。 ただしロジカル式の物も増えつつある。 5、3ヘッドが普及し始めるが、まだそれほどでもない。 逆に高級機で2ヘッドというのもまだ多い。 6、メタル対応前夜。

この翌年は(後で取り上げたいと思うが) メタル一色になるが、その前の。メタル以前のカセットデッキの総括を見るのに 1978年というのは興味深いものがある。

ところでネタ本としている別冊fan18号では 菅野先生と大塚先生がカセットデッキ26機種のフルテストを やっている。 (写真はそのため集められたデッキ達なのだ。) このテスト記事なのだが それぞれの機種に対して、菅野先生は音には触れずに 操作感、デザインという観点に絞って論評をしている。 そして大塚先生が更に詳しい操作感と音質という 観点で論評をしている。 いわば二段階の構成。 正確には三段階の構成といえる。 三段階とは、つまり、デザイン、操作性、音質、だ。

なかなかユニークな存在だ。 音の善し悪しというのはもちろんある。 これはすべてのオーディオ製品において同じである。 しかし、操作性という点の比重の大きさが 例えばアンプやプレーヤー、チューナーという物達と比べたとき 結構に大きい。 もちろんアンプにもプレーヤーにも操作性という物はあるし大事だ。 しかし、デッキほど操作性が取りざたされる物はない。 何故かというと、デッキの場合録音というアクティブな行為が 存在するからだ。 再生のやり直しは容易だが録音でやり直しは許されない。 だからデッキの場合、特にその操作性も性能の一部として 重要視されざるを得ない事になるわけだ。

例えば各種スイッチの使いやすさというのもある。 また、メーターの見易さというのもある。 そして駆動系スイッチの使いやすさ、 誤作動誘発の少なさというのもある。 いわば人間工学的な工夫。読みがそこに介在する事になる。 これが思惑通りの物になっているかどうか? 実に各社各様。また機種によっても成功失敗が見つかって面白いものなのだ。

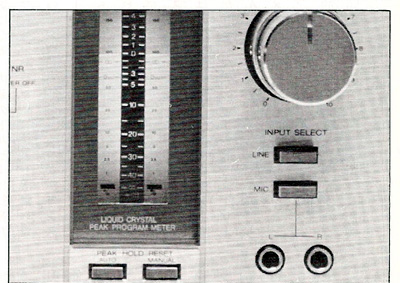

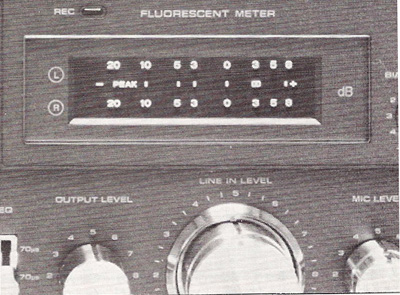

取り敢えずメーターに目を向けてみる。

上下方向に振れる物。 もちろん圧倒的多数は左右に振れる物だ。 しかし、個人的にはこの上下動のメーターの方が、 特に指針式の場合見易い様に思う。 左右に並んでいても、両メーターが近接していれば問題無い ではないかと言われるかもしれないが どうも人間の目というのは左右に振れる物を横並びで置かれるよりも 縦に振れる物を近接して置いてくれた方が判断しやすい気がする。 違うかな? もっとも、これは二つのメーターが、チャンネルこそ違え 入力レベルという同一対象を監視する場合だからだ。 仮に車のスピードメーターとタコメーターの様に 表す物が異なる物を二つ、近接させて縦方向に動く指針で 表示させてしまうと、これはこれで落ち着かなくなる。 難点があるとすると薄型のデッキを目指すのには不向きということ。 …しかし、メーター二つを左右に振れるオーソドックスな配置でも 両者の中間にピークインジケーターがある場合なんかは それの作用で、かなり落ち着くので、それを考えると 左右だろうが上下だろうが何でも良いのかも? それと指針式ではなく、LED方式の物だと横配置でも 全く問題なく感じる。 これはきっと左右チャンネル間の距離が指針式の場合と比べると ぐっと短く、近接するからだろう。 まあ何でも良い。 そしてその何でも良い事をつらつらと書くのが オーディオ日記の方針でもある。

メーターについてもう少し。

これなんか良いな〜と思うのは左右のメーターの間に仕切がない事。 これだけで俄然見易いと思うがいかがか? …って、それだけでメーターの性能が決まる訳ではない。 実際問題、デッキなんて使ってみて初めて色々わかるもので、 メーターもご多分に洩れない。 菅野先生、大塚先生のレポートではこの辺りの詳細がバッチリ書かれていて さすがとしか言いようがない。 針の太さ、細さから来る見易さ見難さという問題もあるし、 動きにも各々の特色がある。 立ち上がりが過敏でオーバーシュートするかと思えば 戻りは鈍感でフワフワしているタイプの物、 またその逆の物など様々だ。 それらを事細かにレポートされているのだが、 まあ本当にご苦労様。 もちろん、メーカーに言わせればコストの壁やら 部品調達の制限やら色々あって、 “あんたらの言うとおりにはいかん”と言いたいところだろうが そんな事よりなにより、“たかが”オーディオ製品に 作る側も使う側もこれだけ熱くなれた時代があったということを 素直に喜びたい。

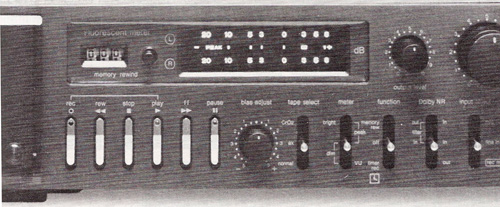

FLディスプレイのメーターが登場した事こそ重要。 特に熱心だったのはテクニクス。 要はその機器に慣れる事が失敗の無い録音には必要という観点に立てば 指針式だろうが指針式+LEDピークインジケーターだろうがFLディスプレイ だろうが関係ない。 しかし、それだけではない。 メーターとしての性能の善し悪し以外にも メーターにはカセットデッキのフロントフェイスを飾るという 重要な役割がある。 実際録音中だけでなく再生中も常にメーターは動いている。 人間の目は止まっている物より動いている物の方に惹かれる。 だからメーターが格好良いかどうかは かなり重要なポイントとも言えた。

つらつらとやっていると1978年だけで一生が終わってしまいそうなので これ位にしておこうかな? まあカセットデッキのフロントパネルというのは見ていて飽きないと 改めて思った。 やたらと省略出来ないスイッチが多い。 録音ボリュームはもちろんだが、これがLINE/MICと二つ要る。 しかも左右別になっていないといけない。 テープセレクターも必要で、この時代はバイアスアジャストも付けている。 ドルビーがあると言うことはドルビースイッチもありますね。 アウトプットボリュームは省略出来そうな気がするが ヘッドフォンでモニターする事を考えると必須だ。 そしてヘッドフォン端子が必要でマイク端子も必要だ。 メーター付けてインジケーター付けて、操作キーを付けて… これらを機能的に配備し、デザインも考えてコストも考えて… メーカー様ご苦労様でした。

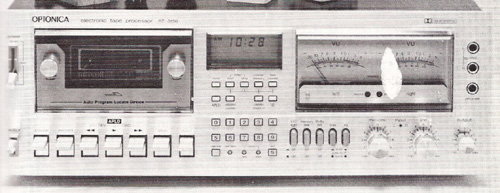

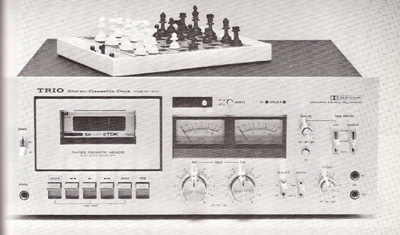

変わり種三機種をピックアップしてフィナーレ。 トリオ KX9000はトリオというだけでピックアップ。 しかし見ての通り、なかなかユニークな“顔”をしている。 メーターを強引に中央に引っ張り出した? もしかするともの凄く機能的な配置なのかもしれないが おかげで変わった顔つきになっている。 3ヘッド機で83.000円。 マランツ 5030もマランツというだけでピックアップ。 いかにもマランツという顔。 アンプがマランツ、チューナーもマランツという人には 是非使って欲しい一台。 3ヘッドで99.800円と高級機。 その割りにおまけ機能はほとんど無し。 テープセレクターもそっけなく、その割りにリミッタースイッチなんかある。 よく考えてみたらこの六つのプッシュボタンはシンメトリー配置になっているわけで マランツだから当然こうなるのである。 そしてヤマハ。 ヤマハのデッキ自体は珍しくないが、いかにもヤマハという顔をしているので 取り上げる。 やはりこれも同時期のヤマハのアンプ、チューナー、あるいはレシーバーと セットで置いて欲しい一台。 しかしやっぱりさすがヤマハという感じで平凡な中にも非凡なデザインだ。 マイク入力に-20dBのアッテネーターがあり 再生のピッチコントロールが付いているのも特色。 さすが楽器メーカー。演奏の録音に対する配慮 及び再生時にピアノと音程が合わないのを避けたかった? 考えすぎかもしれないが、あり得ない話し、でもない。 再生のピッチコントロールは現実問題あった方が良いものだと考えるが 当時からあまり搭載するメーカーは無かった。 TC-1000は128.000円。 完全なる高級機だがあまり高級機に見えない。 これはきっと中身にお金が向かったタイプで きっとマニア向け。

Lo-D、アカイ、テクニクス、デンオン、ハーマンカードン、 ソニー、クラリオン、ティアック、オプトニカ、ビクター、オーレックス、 サンスイ、ヤマハ、ナカミチ… 30年後の今日、今も継続しているブランドはいくつあるでしょう? 中にはメーカーごと消失してしまったところもあるわけで 時の流れを感じない訳にはいかない。 (次回より1979年〜1980年に進みます。 メタルデッキ登場です)

一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ

|