|

カセットの系譜をひもとくなどという大それた事は 不可能だろう。 が、ちょっとだけやってみている。

正立タイプの端境期。 1.デッキの形が平置きタイプ+当然水平ローディング 2、デッキの形はコンポスタイル+水平ローディング 3、デッキの形はコンポスタイル+斜めローディング 4、デッキの形はコンポスタイル+正立透視ローディング …と、大別して以上の4形態があった。 しかし忘れてはいけないのが両者の中間的な 斜めタイプ。 良く言えば水平型の安定性とデッキタイプのハンドリングの良さを兼ねた。 悪く言うと両者の欠点を兼ね備えた?形だ。

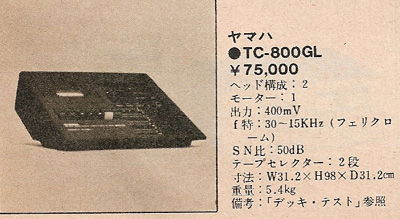

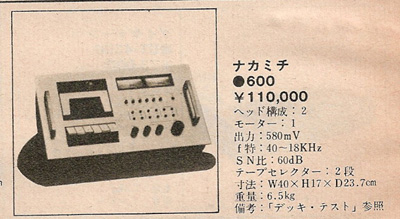

ヤマハTC-800GLなんかがその先駆けの様な気はする。 マリオベリーニによるデザインのあれだ。 このデッキは本来上面操作タイプなのだが背面スタンドを引き出すと 30°傾斜した斜めスタイルで使うことが出来た、 というかみんなそうして使ったと思うが。 また、同時期にナカミチ600が出ていてこれも斜め置き。 そしてもう一台。堂々とスラントスタイルを謳って登場した デッキがあった。 それがアイワのAD-4200だ。 このデッキも個人的に記憶に残っている物の一つだ。 何故かというと、現実に購入候補としてかなり検討したからだ。 42.800円と比較的安価。 何の変哲もないが、破綻も無さそうなタイプ。 ドルビーも付いている。 ということでFMfan本誌のダイナミックテストの記事を 腐るほど読み返した記憶がある。 結果的には違うデッキを買ってしまったのだが 今見てもこのシンプルで清楚な感じは好ましく思える。 ただ、もし本当にこれを買っていたら置き場所に困っただろうな と思う。 スペースファクターを考えると オーディオ製品はどうしても積み重ね可能で前面操作が出来る 物の方が有利だ。 この後、水平タイプは消え、スラントタイプも 後続らしき物も生まれないまま消えていった。

カセットデッキというのは改めて調べれば調べるほど 面白い物が見つかるし、実に楽しい世界だ。 取り敢えず1976年より手前に行くのは止めにしておく。 キリがない。 この時代、水平型、据え置き型は消え行こうとしつつ未だ残っていた。 折衷案的なスラントスタイルも登場したが定着しなかった。 時代はコンポスタイルの前面操作を受け入れた。 やがてほぼすべてのデッキが同じ様な顔を持つようになるのだが 1976あたりは正に移行期という感じだ。

共にTEACというところが面白い。 A-400とA-460だ。 まずA-400だがテープが横倒しとなっている。 この方式のメリットは? どう考えても思い浮かばない。 ただ、名器Nakamichi700もこのスタイルと言えばこのスタイルだ。 しかし、両者のスタイル洗練度にはかなりの隔たりがある…。 もう一台の460は、それこそ名器A-450の後継機。 前面操作だがテープリッドは上面にある。 水平メカの安定性と前面操作の利便性を両立 …と言いたいがラックに入れて使うには不便な訳で 一体どうしたものか?という感じ。 お陰でフロントパネルは余裕しゃくしゃくという感じで やたらスペースにゆとりがある。 ある意味大陸的大らかさ? などと書いたが個人的にはこのルックス、好みである。 A-450だと上面にテープを立てて置くところがあったが それは廃止されてすっきりとしている。 なおA-400が65.800円でA-460が89.800円だった。

今日も日中カセットの話などしてきた。 ピアノの先生でB&Oの、あの手かざし壁掛けモデル (正式にはなんて言うんだ?)を持っている人が二人ほど居るのだが これがまた何故かCD部分よりもカセット部分の方が音が良いと仰る。 別に、即ちデジタルよりアナログの方が音が良いとは言わないが なかなか興味深い発言だ。 特に、音の聞き取りやすさなどカセットの方が なんぼかマシか、という事らしい。 そう言えばKX-640を引っ張り出すきっかけを作ったのは ドラムの先生だった。 演奏家にはカセットがうける?

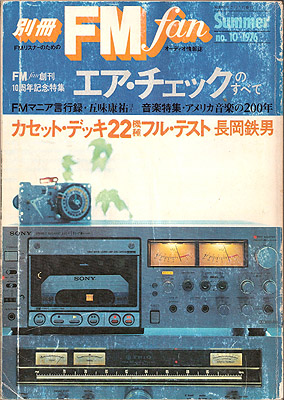

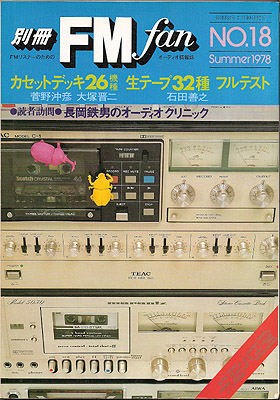

1976年刊行だ。 今日からは1978年。 元ネタは別冊FMfan18号。 まずは顔ぶれをご覧あれ。

1976年から1978年へ。 この間にカセットデッキにどんな変化があったか? まずスタイルを見ると 水平型はほぼ消えた。 それでもチラッと見えるので驚くが 一つはハーマンカードン製である。 HK-2000。今あればかなりのレアアイテムであろう。 もう一つはクラリオンで、これがなんとWデッキなのである。 さすが目の付け所が違うというか何というか。 MD-8181Aで87.500円。 ダビング、ミキシング、テープ編集とこなすし 長時間録音、再生も出来る。 Wデッキの走りとも言えるし、のちのタスカム144等の ホームスタジオの先駆けとも見られる。 サイズも460W×160H×247Dと大陸的。 この下に8080Aという機種もあり、 こちらはダビング主体。価格は59.800円。 スラント型が一機種。 と言ってもナカミチの600が600Ⅱになったわけで、 これも例外的。 例外がもう一つあって、それはSONYのTC-D5。 ポータブルの名器登場。 これはその後長きに渡って生産が続く。 (もちろん途中からはTC-D5M)

一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ

|