|

しかしエッジの一部が剥離したスピーカーの音を聴いて お前は平気でいられるのか?と思わず突っ込みたくなった 人もいるかもしれない。 ましてやDS-301はアコースティックエアーサスペンション方式を採用しているのだから エア漏れには人一倍敏感な筈? でも、正直言って聴けない音ではなかった。 とにかく艶やかで美しい。それでいてカッチリした音が 印象的な感じだ。 でも薄利とか剥離は良い物ではない。 がっつり稼ごう…ではなくて、しっかり貼ろう。

例えばスピーカー丸ごとオーディオラボさんとかで OHして頂く形。 これは間違いが無さそうだ。 ただ出費は相応になる。 今回の本体入手価格の倍くらい掛かるのは間違いない。 次にウーファーのみエッジ張り替えを この際してもらう形。 悪くないが中途半端な感は否めない。 結論! 自分で貼ろう。 で、ネットで色々勉強する。 ところがエッジの一部だけ貼るなんてせこいやり方は あまり見る事が出来ない。 それでも取り敢えず接着剤は木工ボンドでも 大丈夫そうという事だけはわかった。 なので取りかかる事にする。

初の体験で必死になってやっているので撮影は不可能。 一応説明すると、ウーファーをバッフルから外すのは 無理と判断した。 試してみて、ボルトは問題なく外れるが その先は難しかった。 プラハンとかでガンガン叩けば固着も取れるかもしれないが 別の災害が起きそうだ。 なので断念。 このあたり自分を知っていると誉めて頂きたい? そこでユニットも付いたまま、剥離部分に木工用ボンドを 付けて接着することにした。 結果は… まあ85点という感じか。 目視でまず問題ない仕上がりとなっている。 ただ、よ〜く見るとエッジのロールというか山の出方が ビミョーに他の部分と違う箇所が残った。 これでマイナス10点。 そしてやっぱり接着剤のはみ出した後が感じられる。 これがマイナス5点。 しかしこれは難しい問題で、接着剤をケチると 上手く付かない。 素人細工では多少たっぷり目にせざるを得ない。

それで音の方だが…

思わせぶりは良いからとっとと展開しろ、 とおしかりを受けそうだ。 どんどん行きたいのだが、ちょっとタンマ(死語?) 気合いを入れて色々やりすぎて わけがわからなくなってしまった(苦笑) やっぱり一つづつ、丹念に検証しないとダメだな、 と反省しきりの今日この頃。

いやいや、時間貧乏だから隙あらば何でもやってしまおうと 考えるのが間違いの元。 具体的な音のお話しはちょっと待って下さい。 でも、さわりというか、少しだけ前振り。

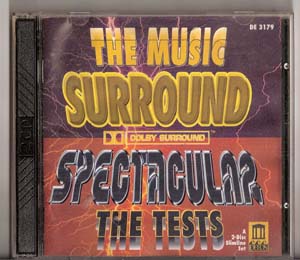

「THE MUSIC SURROUND SPWCTACULAR THE TEST」 オーディオチェックCDの一種だ。 レーベルがDELOSというところがポイントか。 もう無いと思うが、DE3179で二枚組。 金蒸着ディスクである。 良くあるお話しでテストトーンみたいな物がふんだんに入っている。 今更何を、と思われるかもしれないが 新しいスピーカーの第一次審査をやるには案外便利。 周波数特性は…といってもわざわざ測定器を出すほど熱心ではない。 色々な周波数を耳で聴いてチェック。 結果DS-301は高い方も低い方も良く伸びている。 気になるローエンドだが20Hz台でもきちんとレスポンスはある。 ただし30Hz台からは明らかに減少(当たり前) ヤマハのYST-SW1000のウオルナット仕上げバージョンなんかを 二基、DS-301の台兼用として用意すると合いそうだ。 夢の5Way。これに意味は関係なくスーパーツイーターを付加すると 貴族の如くの6Wayである。 …と、戯言はこれくらいにしておくが、DS-301単体で普通は充分ワイドレンジである。 それより気になっていたのは左右の特性に著しい差異が有るや無しや? これも聴感レベルでは問題なし。良かった。 ただ、帯域によって面白い鳴り方をするところがあった。 これ、実はよっしーの部屋の癖である。 具体的に言うと左チャンネルの一部が奇妙に広がって聞こえる 事があるのだ。 このあたり本当はもう少し気にする方が良いかも知れない。

この録音がなかなか良い感じなので さすがDELOSと言いたくなる。 しかし改めて、こんな物を一生懸命再生していると 変な目で見られるし、第一自分が変な気持ちになってくる。 申し訳ないが、たまに聴くくらいでちょうど良い。

オーディオというのはつくづく面白いものだと、 今回DS-301を相手にしていてそう思った。 早くDS-301の正体を見抜きたい。 そんな思いで例によって色々な物を持ち出してしまった。 プリはSA3に加えてPRA-2000。 パワーはeAR202とHMA-9500。 プレーヤーにDV-S9000ESとCDP-777ESA。 これだけでも混乱するが、ピンケーブル、スピーカーケーブル、 電源ケーブルと持ち出したからもう滅茶苦茶である。 なんだか訳がわからない。 当たり前のお話しです。

まず、僕はDS-301というスピーカーを持ち込んで、 これは相当(あるいは相応)にロジャースとは違う音がするだろうと 想像した。 ところが出てきた音は、DS-301とロジャースであまり大差ないのである。 「?」と思うのも無理はない。 これは一体…、と思って悩む内に上記の様に色々な物を引っ張り出して 差し替え地獄に嵌ってしまった。 全く機材があれこれあるのも考え物…、という話しはこの際置いておく。 興味深いのは以下の様な事だ。 例えばプリを換えると音が変わる。 メインアンプを換えても音は変わる。 プレーヤーを換えても音が変わる。 それは当然として、その際の音の変化の仕方が、 ロジャースに対して起きる変化の仕方と DS-301において起きる変化の仕方、それぞれが相似形であるという事だった。 当たり前、と仰る方もいるだろう。 しかし、僕はやっぱりオーディオ装置の中で スピーカーのチェンジによる音の変化こそが 一番大きいはずと思って今回の件に臨んでいた。 それなのに、スピーカーを差し替えても大した音の変化は感じず、 むしろプレーヤーやアンプを差し替えた音の変化の方が支配的だったのだから、 これはやっぱりちょっと驚く。 今更改めてなのだけど、つくづくオーディオというのは 相関関係なのだと思わざるを得なかった。 大きな勉強をさせて貰った気がする。 ということでやっとスタートに立てた感じ。 DS-301との格闘?はこれからいよいよ始まるのか あるいはもう終わっているのかわからないが せっかくだからもう少し頑張ってみようと思っています。

約7年掛けて作ってきた「よっしーの部屋」サウンドは スピーカーのチェンジなど物ともしない強固さを持つというのか? 何だかそんなのは不気味だなぁ〜。 アンプその他の支配力というのもあるし、部屋の支配力というのもあるだろう。 そしてその他にもケーブル類の支配力というのもある。 今現在はプリにPERA-2000、パワーにeAR202というラインナップで 聴いている。そして両者はISODAのケーブルで繋いでいた。 悪くはないのだが、どこかシャッキリしない音。 何と言っても長いつきあいの機器達だ。 「これはあれだよなー」と呟いてプリ→パワー間のケーブルを交代… としたかったのだがおもしろ半分に中継プラグを使って プリ→ISODAケーブル→某ピンケーブル→eAR202としてみた。 すると、まあ、なんとなんと。これが見事にISODAの後に入れた某ケーブルの 音がするのである。 なんじゃらホイ? これは繋ぐ順を換えると音もまた変わるのかな? まあそれは今度試してみよう。 それにしても、新しい種類の音体験をしたかったら 駆動系からケーブルから全部放り出して 一から新しいシステムを組むしかないのか。 それも悪く無いな、と思っている。 人生は一度だけなのだから、たまにはリセットも良いではないか。

ピンケーブルを入れ替えた事による変化の方が分かりやすいなんて、 やっぱりそれって変じゃない? 悩んでいる内に6月も終わろうとしているのでありました。

一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ 掲示板へ

|