|

深夜専用スピーカー?

モスビンさんの取り計らいで、「手作りスピーカー研究会」の 谺(こだま)さん作のスピーカー、「ミッドナイト」を自宅で拝聴出来る機会を 得ることが出来た。 谺さんとは昨年モスビンさん宅でのオフ会の際 お逢いしている。 あのオフから早一年近く経ったかと思うと感慨深いものがあるが 実に楽しく有意義なオフだった。 時々思い出してはニヤニヤする。 どう面白かったのか、本当の事はその場に居ないとわからない。 いくら巧みに文章で表そうとしても難しいものがある。 取り敢えずモスビンさんと谺さんは盟友という感じ。 お互い遠慮無く突っ込みを入れるが、同時に互いを尊重しているのが わかる。 谺さんはモスビンさんのアナログへの探求心を凄いと思っているし モスビンさんは谺さんのスピーカー工作への情熱に敬意を払っている。 なので、今回モスビンさんは“是非これを聴いてみて欲しい”と 「ミッドナイト」を発送して下さった。 素晴らしきかなオーディオ仲間。 …そう、仲間というのは良い言葉だ。 こんな時代だからこそ、この甘美な言葉を大切にしたい。

さて、「ミッドナイト」とはいったいいかなるスピーカーなのか? これについてはやはり谺さんのサイトを参照して頂く方が良いし 実は僕も正確な事はつかみ切れていない。 何故なら谺さんの探求心もこれまた凄く、 「ミッドナイト」もいくつかのバージョン、そして派生モデルを持っているからだ。 取り敢えずプロポーションはご覧の通り。 超小型、ではないが小型と分類して間違い無い姿形をしている。 340H×150W×250D。 凄く良い“比率”を持っている。 一見バックロードホーンだが実はダブルバスレフという。 そこからしてまず面白い。 谺さんにとって第五弾のDB。それがこの、「ミッドナイト」だ。

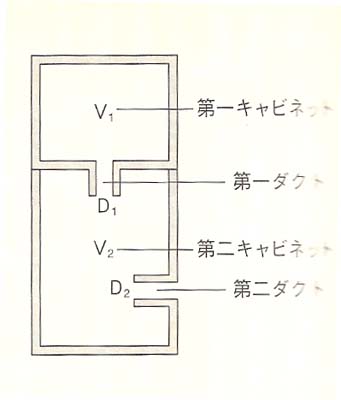

「ミッドナイト」はダブルバスレフ。 ダブルバスレフが何なのかは検索を掛けて調べて頂く方が 今の時代早いと言えば早い。 …しかしあまりに不親切? そこで一応説明してみたりする。 概念図は↓の通り。 要するに普通のバスレフのダクトの先に エンクロージャーが付いていて、そのエンクロージャーには ダクトが付いている。 …却ってわかりにくい?

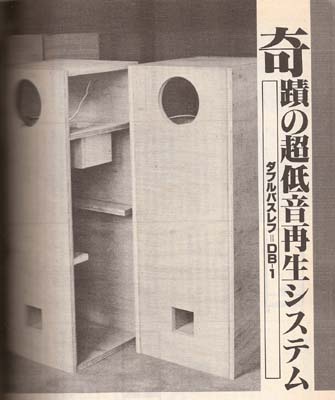

ステレオ誌1980年6月号誌上においてのこと。 DB-1という型番のこのスピーカーは16F10を使用。 外形寸法は350W×910(約)H×340D。 “奇跡の超低音再生システム”の肩書きに嘘はなく スーパーウーファーが裸足で逃げ出す超低音を吐き出しているようだ。 これを皮切りに長岡氏は数え切れない程のダブルバスレフ スピーカーを設計している。 それだけお気に入りの方式だったと言える。 ダブルバスレフの特色の一つは確かにユニットサイズを超えた 低域再生能力。 そしてもう一つは繊細で深みのあるサウンドだとされる。 総内容積の大きさが効いているらしい。 “バックロードホーンとは対照的な音だ”というのが氏のコメント。 これもかなり頷ける。

ところで今回の「ミッドナイト」の狙いだが、 “サイズに似合わぬ凄い低音”というのでは無さそうだ。 では何か? それは徹底した小音量狭小空間再生での楽しさ。 ちょうど僕が先月あたりの日記で“適音量再生”などと 書いていたのをモスビンさんが見て下さり、 “それならこれを聴かないと”と手配をして下さったのが真相だ。

今や世の中には比較的安価でまとまりの良いスピーカーが ごろごろしている。 これが20年30年前なら、“市販のスピーカーが金銭的に買えなくて…” という動機が確固として存在した。 その後世の中は豊かになり、特に自作をしなくてもよくなった …というか下手に自作をすると高くつく?時代が来た。 趣味に理屈は通じないから、時代がどうあろうと作る人は作る。 “市販品では聴けない音の出るスピーカーを作るぞ”、と意気込む ケースもあるだろうし、 “とにかく何でも良いから作る”という人もいるだろう。 だから何をどう作ろうと勝手なのだが、 “せっかく作るのだから市販品では手に入らない世界を”と 僕など思ってしまうのも、これまた自然なこと? 今回「ミッドナイト」のコンセプトを訊いて“面白そう” と思ったのは使用目的が限定=特定されているところだった。 “小音量限定”… これは市販の世界ではあり得ない事だろう。 いや、もしかするとそういうコンセプトで作られた物もあるかもしれないが はっきりとそう謳う事は難しい。 帯にも短くなく、たすきにも長すぎない物を作るのが メーカーというもので、これは仕方ないことだ。 “良いな、一般人は勝手な事が出来て”と思わずエンジニアが ぼやきたくなるような発想。それが「ミッドナイト」だ。 前口上はこれくらいにして、音はどうだったか… これが…

指定通り?アンプのボリュームはグンっと絞る。 その状態で拝聴開始。 第一音が出た瞬間、“やられた!”と思った。 これはお見事。 狙い通り、深夜ひっそり聴く音量で (実際に聴いたのは早朝だったが。汗) ピチパチ、ドン、という感じで活き活きした音がしている。 ピチパチ、ドンとは何だ?と言われそうだが つまり音が生きている。躍動しているのである。

喜んでしまう。 この良さはいったいどこからやって来るのか? まずFE-83Eというユニットの魅力。 83E。その始祖はもちろん名器FE-83だ。 超ハイCPのロングセラーユニットだった83。 このちっぽけな(8cm)ユニットを有名にしたのが長岡先生であることは 間違いあるまい。 83を使って作られたスピーカーは数知れず。 まともな工作以外でも活躍していた。 やっぱり一本2.000円という値段は、色々やるにも魅力的だったのだろう。 週間FMでは灰皿に埋め込んだりと、非まじめな工作も行われていた。 大胆な使い方ではコーン全体に水中ボンドを充填?して 超低能率化した物を小さな箱に入れ、壁掛けスピーカーとして 使われていた物があったっけ。 凄い発想だが、僕も死ぬまでに一度真似してみたいと思っている。 僕自身がFE-83を使って作った物というと まず超ミニの密閉型。100W×150H×100D位だったかな。 そしてコーナー型TV台兼用BHでスワンの原型になったAV-1。 TV用としては素晴らしいクオリティだった。 83の防磁型、FE-87も活用した。 主にTV用スピーカーだが3本マトリックス物は良かったと思う。

とにかく僕が8㎝ユニットを使って作ったどのスピーカーよりも 「ミッドナイト」は良い。 というか比較にならないくらいだろう。 原因はというとやはりキャビネットの違いと言うことになる。 設計も違えば工作精度も違う? 恐れ入りました。 小音量でも音がぼけない。 というか却って活き活きするのは 一つにはFE-83系がツイーターに近い特性を持つ (と言われている)フルレンジだからだろうか。 8㎝なら何でも良いとは行かないに違いない。 83Eはやっぱり83の純正進化型と見た。 まあユニット選びの詳しいお話しは谺さんのサイトをご覧頂く方が良い。 次にエンクロージャー。 これがDBの良さなのか、繊細でいて屈託がない。 屈託がない、といっても野放図とは意味が違う。 所謂優秀録音盤など掛けても、しっかりこなしてくれる。 いやはや、これは名器間違いなしだ。 (まだ続く)

「ミッドナイト」だが極小音量で充分楽しめる。 というかボリュームを絞っても楽しめるということで ついついボリュームを絞りたくなる? 不思議なスピーカーだ。 ギリギリまでボリュームを絞り込んでいる様は どこかキャブの調整をして限界の希薄燃料で走ろうとしている 姿に似ているかも。 それはそれで面白い。 逆にボリュームを上げていっても大丈夫。 結構な音量までいける。 グッと上げてもユニットもキャビネットも大丈夫。 ただ、美味しい音が出るのはやっぱり小音量。 グッと上げると音のバランスがどこか崩れて来てしまう様だ。 そういう使い方はしない方が好ましい。

僕はやっぱりこのスピーカーから、ある種の“匂い”を感じる。 それは第一音が出た瞬間から感じていた。 ただ、これを正確に読みとって貰えるかどうか わからなかったので書くか書くまいか迷っていた。 …が、結局書く(笑) これはやっぱりフォステクスのユニットを堅牢なキャビネットに納めた スピーカーならではの音… 短絡的に言ってしまうと“長岡の匂い”がするスピーカーだ。 …そう書くと、“ああ、ある種の系統の音か…と思われたら それはそれでも良い。 スパッと音が立ち上がる潔さ。 これは最近味わっていなかったなぁ~、と思わずニヤニヤしてしまった。 とにかく小気味よい。

理屈を付けるのは難しくはないが、それが本当かどうかは わからない。 軽く丈夫な振動板。 強力なマグネット。 (限定発売の超強力タイプとは比べられないが 常識的に考えれば83系のマグネットは充分強力) 堅牢なキャビネット。 振動板の重さに対してキャビネットの重さが ○千倍…という話しは、やっぱり長岡先生にお任せしたいが、 とにかく音が活きている。 とは言っても繊細さに欠ける荒っぽい音とは全然違うから ご安心を。 FE83系というのはそんな音を出しそうもないユニットだ。 改めてそう思う。 「ミッドナイト」の成功の原因の50%は、FE83Eというユニットを 選択した事ではないか。 その“良さ”が「ミッドナイト」のキャビネットに収まる事によって 最大限生かされている気がした。 ソフトは色々聴いたが、AD、CDを問わず優秀録音盤を聴くのが やっぱり良い。 それなりのソフトはそれなりにしか鳴らない。 サイズやコンセプトからBGM様にも良いスピーカーだが あまり良くないソフトを救済してくれるようなタイプではないから ご注意を。

吸音材、内部配線にも気が配られているのは言うまでもない。 特に吸音材は材質、入れ方で相当音に影響があると思う。 これについて詳しい事は、やっぱり谺さんのサイトでお読み頂きたい。 僕ではとても説明しきれない。 ユニットやターミナルもわざわざボルトナットで固定という方法を 採っている。 これはもちろん脱着を考えてのこと。 適当にやるのなら8㎝ユニットなど木ねじで充分なのだが 研究や対比のためユニット入れ替えなどとなると この種の努力が必要になる。 さすが手作りスピーカー研究会主宰だけの事はあるのです。 今回この様な機会をお作り頂いた谺さん、モスビンさんに この場を借りて改めて御礼申し上げます。 もう少し聴かせてね(笑) &長岡先生にも聴いて頂きたかったですね(合掌)

一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ 掲示板へ

|