|

町内会館というのもなかなか笑える。 アンプもJA-S71をそのまま置いてこようかと思ったのだが 豊富な操作機能が一般の方には 仇になるのがわかっているのでやめた。 (全然発熱しないところは好適なのだが、惜しい) 最近つくづく思うのだが ボリュームとセレクターと電源スイッチだけの デジタルプリメインアンプというのは無かったっけ? あればこの様な場合ベストマッチなのだが…

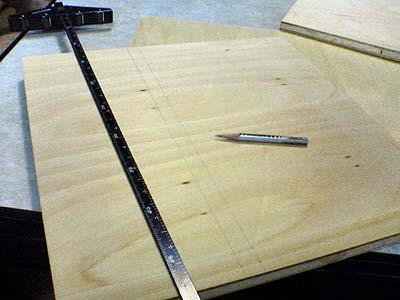

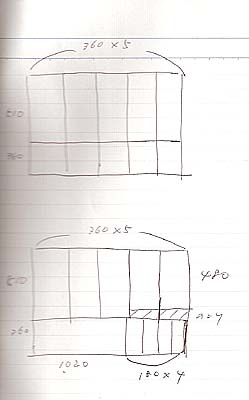

結局幅510(内寸480)mm、奥行き360mmという 箱をいくつか作ってみる事にした。 こう書くと簡単だが、そう決まるまでかなり掛かった。 板厚は15mmで挑戦。 これも相当迷った。 いかにせん薄すぎる? だが、レコードラックは15mm厚で充分頑張っている。 物は試しで挑戦してみることにした。 板はシナランバーコア。 こだわった訳ではなく、買いに行ったらそれが 最も適切な値段で売られていたから。 といってもサブロクで一枚3.980円。 二枚は必要だから、実験としてはそれなりの出費だ。 後で気づいたが、この板とりわけ軽い。 密度が無かったというべきか。 だがまあ仕方ない。 工作を進める事にした。

…というほどの物では全く無いし 一般性も薄い。 何故なら今ひとつ板取りに無駄が出ているからだ。 これは仕方ない。 一般性を持たせるなら 600とか450とか300とか、 つまり900や1800を基準にしてキリの良い数字にする必要がある。 だがしかし、今回は全くもってプライベートな設計。 出来上がる箱の方で無駄を省こうとすると 板取りの方に無駄が出ることになる。 その割には頑張った方だと思っている。

レコードラックは15mm厚で十二分な強度を保っているが それは裏板があるからだ。 以下は工作をやらない人には全くどうでも良い話しだが 箱の強度はある意味裏板で決まる。 長岡方式は裏板まで15mm厚で作られる。 これがポイントで、ここをケチると箱の強さはがた落ちになるのだ。 市販品の箱とも色々付き合ったが 裏板までこんな厚い板を使っている物はほとんどない。 一般的な品では、裏板は3mm程度の薄い板だ。 だから中身を満載にしたりすると しばらく後には箱全体が平行四辺形に歪んでしまう。 コストの関係やその他あるから市販品が悪いなどと一概に言えないが 強度に関しては長岡方式万歳といか言いようが無い。 例えば長岡方式で作られた我がレコードラックは 中にレコード満載のままあちこち移動なんて事を 散々やられたがビクともしていない。 よほどのことが無い限り一生使える? もっとも壊しにくいと言うことは 万一処分するとなると大変なデメリットになる。 でも、そんなこと考えて工作するくらいなら 最初からやらない方がマシであろう。 自作品の箱から強度を除いたら メリットはほとんどない。

機器を納めるラックには絶対裏板なんか付けたくない。 だが、それで強度は取れるのか? 見る前に跳んだ結果はどうやらOK。 何故? ①箱のサイズを出来るだけ小さくした。 大きいほうで510W×360Dで高さは390H 小さい方は高さ230H まず小さい方の箱だがここまで小さくすると強度は充分。 ②大きい方の箱には不安があったが、 棚板を可動式ではなくボンドで接着の形で取り付ける事で 強度確保。 …ということでなんと充分な強度が得られたのである。

問題もある。 ①一つは当たり前だが機器の大きさ(高さ)に合わせて 棚板の位置を変えられないこと。 ②もう一つはそもそもの箱の高さが内寸で360しかないのだから 発熱が多目のパワーアンプを収めるには スペース不足とは言わないが 最小限であり、放熱に心配は残るということ。 ①については諦めるしかない。 でも、そもそも自分の手持ちの機器を基準に設計するのだから そんな不便なことはそもそも無い。 ②についてだが、ではどれだけ空間があれば良いのか? と考えるとこれもある意味きりが無い。 パワーアンプの都合に合わせて考えると 高さは内寸で300くらい(パワーアンプだけのために)必要だし 幅も540〜580くらい欲しくなる。 では、それで充分かというとまだ疑問だし、 上下左右のスペースの余り方も これまた実に中途半端。 だから今回は開き直ってしまった。 どうしても、となればファン(扇風機)を回してあげても良いではないか。 それともう一つ。本来発熱の大きいパワーアンプを 箱に収めようとする事自体が間違いという説もある。 この部分については問題があればまた 対策を打とうと思っている。

幅510(内寸480)mm×奥行き360mmの箱。 それは良いがアナログプレーヤーはどうなる? 一般的に考えてもアナログプレーヤーは 500W×400D位のスペースは要求する。 いや、これはかなり控えめな数字で 実際には自作プレーヤーで560W×440Dはある。 (GT-2000Xの方が微妙に小さい。さすが市販品は良く考えて作られている) 更にダストカバーを開ける際の後方クリアランスを考えれば 奥行きは500位とってしまう。

収納の大敵である。 こんなやっかいな物はない。 他の機材がどれだけ小さく収まっても アナログプレーヤーが一発来たらアウトである。 大きいだけでなく、上方に空間が必要というのも 致命的だろう。

装置を眺めていると なるほど数名の方はアナログプレーヤーだけ 他の駆動系機器とは別収納にしているではないか。 写真は柳澤先生のケースだが 見事にアナログプレーヤーだけ別になっている事に気がつく。 (余談だがアナログプレーヤー上方を有効利用されている。 やっぱり柳澤先生は顔に似合わず!?繊細な神経を お持ちの方なのだ。註 冗談含んでいますからね) このパターン。実は石田先生がそうだ。 また菅野先生も似た様な考え方になっている。 さすが皆さん工夫されているというか 考える事はある意味誰でも同じというべきか。 結構嬉しくなる(笑)

材料は2×4材。 つまり39㎜×89㎜の角材みたいなもの。 実はよっしー、一年くらい前からこの材料を使って いろいろな物を作っている。 ダイニングテーブル(不評につきその後没) 食器棚、 台所周りの家電製品ラック などなどだ。 この材料の良いところは第一に安いこと。 長さ3.6メーター位で400円くらい (最近木材の価格が上昇してしまっているのが残念) 板材とは違うのだがこれを上手く組み合わせると 物凄いローコストであれこれ作ることが出来る。 そして丈夫な物が作れること。 元々家を造る骨格になるような素材だろうから 丈夫なのは当たり前? なので今回も採用して挑戦してみたが… (続く)

一つ前の日記に戻る 日記のMENUへ 表紙へ 掲示板へ

|