|

実は今回のメインテーマは部屋そのものよりも ラックだったりする。 いや、もちろん部屋を抜かしてラック…という訳ではないのだが 個人的にここ数ヶ月ラックで悩んでいるもので ついついそちらに目が行ってしまう。 …というか実はラックの話がしたくて 評論家各氏のお部屋を覗いているようなものかもしれない。 ここまでの何名か様を見ると様々ではあるが 箱型ラックが多い様子。 石田先生のはラックではないが少数派。 斉藤先生の直積みも少数派?(笑) 上の画像は故沢村先生だが こちらは脱ラック派というべき? ただし沢村先生は沢村式インシュれーターの 開発者でもあり、砂箱も含めて色々対策は されていた様だ。 (繰り返しですが今回のお写真はぼかしてあります。 綺麗な画像を見たい方は古本屋さんでステレオのすべて'97を お探しください)

貝山先生である。 リスニングポイント前の床に直置き? 使い勝手は良いかも? 大胆と言えば大胆?(笑)

木製箱型で高さが結構ある。 収納量抜群? 実は背面が小部屋のようになっていて 結線対策もばっちり。 さすが見た目を使い勝手を両立させている。

と、評論家各氏のリスニングルームの話しばかり しているのに飽きてきたので話を急ぐ。 この夏僕は結局二組のラックを作ってみた。 …と、こう書くと簡単だけど まあ色々試行錯誤があったわけ。 いやいや、大した試行ではないが 錯誤は結構大きかったか?

あんなにも巨大でなければならないのか? ということだ。 ↑の写真をご参照あれ。 上に載っている白いラック。 これが実はLPラックである。 外寸が480W×360H×360D。 板厚は15mm。 長岡先生がお使いだった物を (これの図面は公表されていないが、推測して) コピーして作ったものだ。 そして下が、これまた長岡先生設計(と言うほどの物でも無いのだが) のオーディオ用ラック。 外寸は600W×342H×450D。 板厚は21mm。 両者をこうして比べてみると いかにもオーディオ用ラックは大きい。 自作した物が特に大きい訳ではない。 市販品でもWは580〜600mm。 Dは440mmが当たり前みたいだ。 市販品の場合板厚は更に厚く、GTラック級だと 50mm近い。

と言われるともう何もいえない。 だがしかし、取り合えずW480でD360の箱では 使い物にならないのか?と色々載せてみる。 なるほどW480だと板厚を差し引いた内寸は450mmとなるから SA3やCDP-777ESAとかHX-10000には厳しい。 だが例えばHMA-9500やM-22といった 古き時代のパワーアンプなんかは納まってしまう。 それに巨大に見えるAVアンプやDVDプレーヤーなんかも 本当は納まってしまうのである。

W450(内寸)で収まる事がよくわかる。 どうもCDP-777ESAやHX-10000が大き過ぎる様だ。 (HXなんかフォノイコなのにどうしてこんなに大きいの?笑) SA3の横幅が大きいのはラックマウントを前提とした物だから しかたない。

僕は8月の数日間、480W×360H×360Dのレコードラックの上に SA3やCDP-777ESAを置き それを眺めて過ごしていた。 それは大変コンパクトで結構な眺めだった。 これで済むならそれに越したことはないな、 と思った。 対して広くも無い部屋にこんなにたくさん機材があるのか? おかしいといえばおかしい。 CDPが一台。それにプリメインが一台。 小さなスピーカーが一台あれば本来はそれくらいで ちょうど良いはずだ。 例えばだがCD-63みたいなCDプレーヤーに クオードのアンプ。そしてスピーカーはLS3/5。 それでいて、“これは”というような音を出す。 まあそんなことが出来たら随分格好良い気もする。 ただ、それは今の時点で考えての仕方のないことではある。 (続く)

なんだかスペースを持てざる者のひがみ日記みたいになって来たが もう少し続けよう。 幅…と来たら次は奥行きである。

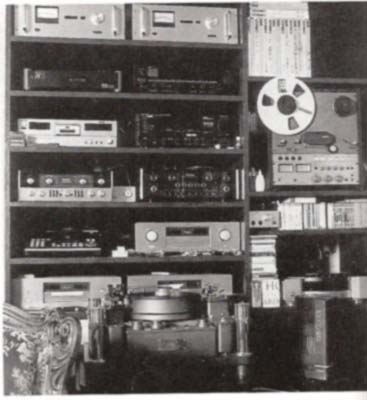

重要である。 いかに奥行きを浅くとどめるか? これは“収納”という観点から見た時外せない課題だ。 よくあるオーディオラックの奥行きは450mm程度。 それくらいは必要なのだと漠然と信じていたよっしーだったが そんな事もないと気づかせてくれたのが 2年位前に購入したエレクターだった。 上の画像は4.3畳のアビテックスの中に設置された オーディオ装置の図だが、機器はそのエレクターの中に収められている。 このエレクターはサイズが590W×500H×340D。 価格は1.980円と暴力的安値。 注目すべきは奥行きの340mmだ。 わずかこれだけのサイズで、ちゃんとセパレートアンプだって 格納出来ている。 ちゃんと…と言いつつ、真上から正確に見ると わずかに前後にはみ出す部分はある。 だがしかし、全く問題にならない範囲であることは断言出来る。 もちろん、D340mmではどうあってもかなり出っ張ってしまう機材もあるだろう。 (例えばHX-10000) だが、あまりに例外ばかり追求してしまうと その他大多数を効率よく収める事は叶わなくなってしまう。 多少のことは目をつぶろう。 奥行き削減の為であれば、数少ない例外は無視した方が良い。 それにお尻やフロントパネルが飛び出すとしても、実際には問題はない。 機器の脚が340mmの中にきちんと納まっていれば 事は足りる。 なによりそれで奥行きが100mm縮められるなら その事を優先したい。

閑話休題

町内会で敬老会である。 まあ皆さんお元気で芸達者だこと…

音が出せる装置が、なんとCDラジカセだけ!になっていた。 これじゃあPAは無理だ。 急遽アンプにJA-S71を持ち込む。 カラオケ用にカセットは必須。 ほとんど町内会用?のDD-5も登場。 レーザーカラオケ用マシンは会館にあった。 とどめにネッシーも持ち込む。 この組み合わせ、大正解だった。 約40畳の町内会館だがたった二本のスピーカーで 後席までばっちり音は届く。 さすが超高能率スピーカー。 大勢の人から、“この中(註 キャビネットの内部のこと) にもスピーカー付いているんでしょ?”と訊かれた。 まさか20cmのユニット一発でこの音になるとは思えないのだろう。 当たり前だ。 JA-S71にはラウドネス、トーンコントロール、 サブソニックフィルター、ハイカットフィルーターと 全部付いているのでこれまた便利。 ネッシーはツイーターも載せず、トップパイプも無い状態だったが ラウドネスON。サブソニックONでF特もばっちり(ホント?) ひょっとするとこのまま町内会館に寄贈になる?

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ 表紙へ 掲示板へ

|