|

これまでロジャースLS5/9の上に載っていた。 まあそれでも問題無いのかもしれないが どうせならということでスピーカースタンドに載せる。 正確には土台としてGT風ラックがあり、その上に高さ40cm位の スタンドが載って、更にその上にスピーカーが載る形だ。 とどめに、ということでスピーカーの下四点に Y31PB-1を入れる。 ガタは慎重に取り去って拝聴。

ただ気分の問題である。 気合を入れて聴くが、音は良い。 特に人の声の美しさが際立つ感じ。 それと高いほうに何とも言えない媚薬的鳴り方を感じる時がある。 これはユニットの特質が一つ。 それからSA3→eAR202の特質が一つ。 (つまりこの媚薬的サウンドは6月位から拙宅にしばしば 出現していたということ) パワーも充分入る。 よっしーの部屋とは名ばかりの我がオーディオスペースは 変形7.5畳みたいなもの。 それに8畳の和室が隣接しているので エアボリュームはそこそこある。 だからパワーはある程度必要な環境なのだが Linfofスピーカーはちゃんと鳴る。 SA3のボリューム角8時くらいでかなりの音量になってしまう。 これはSA3が結構ハイゲインなプリだからなのだが ユニット単体の能率が、というよりLinfofスピーカー全体の能率が 低くは無いからとも言える。 そういえば先日皆さんお立ち寄りの際は ボリューム角が結構上がっていたことを思い出す。 “やはり能率は低めかな?”とその時は思っていたが 実は6人の人間がかなりの吸音材として効いていたのだと 今更気がついた。 とにかく不自由の無い能率だ。 またパワーも常識的範囲では入る。 住宅密集地なら、Linfofスピーカーがネを上げる前に 隣家がネを上げて電話を掛けて来てくれるから大丈夫だ?

中島美嘉さんはロジャースだとちょっと耳につく音が出ることがあるが Linfof栗スピーカーは要らぬ棘を抜いてくれる感じ。 エンヤは特に相性が良い感じで 通して聴いていても飽きないし安心出来る。 とにかくスピーカーキャビネットの重要さという当たり前のことを 今更ながら思い出させてくれる一品であることは間違いなし。 なるほど、気がつけばついこのスピーカーが メインになってしまっている人が多いというのも 頷けるのでありました。 このような機会をお作り頂いたLinfofさん、 お膳立てをしてスピーカーをお貸し頂いたすえさんに 改めて御礼申し上げます。

スピーカーキャビネットの勘合について 調べてみた。

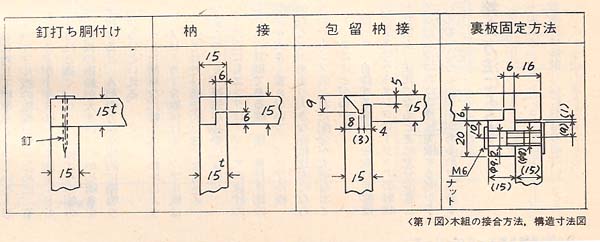

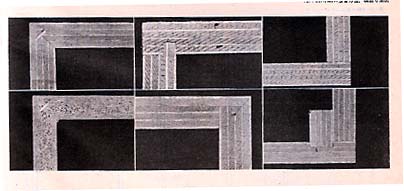

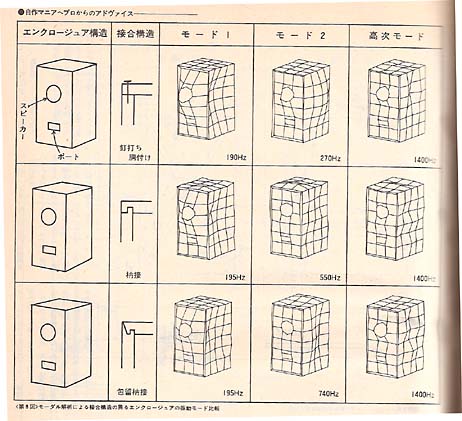

検討材料になる一つが木組みの接合方法だ。 一般によっしーの様な素人がやるとなると 単純な胴付けとなるが メーカーレベルになると片胴付け、雇核留接(やといざねとめつぎ) 包留ほぞ接など色々な方法が登場することになる。 果たしてそれにより音は違ってくるのか? この部分にメスを当てた記事は色々あるのだろうが よっしーの手元にあるのはStereo誌1980年6月号だ。 「自作マニアへ、プロからのアドバイス」 なる記事があり、「いかにしてビリ付きの少ないエンクロージャーを 組み立てるか」なることが書かれている。 執筆は三菱電機の人、つまりダイヤトーンの人が書いているわけで 随分贅沢な話である。

種々の検討が加えられ、モーダル解析とその結果の掲載まで されているわけだ。 結果を言うと木組み方法が堅固な方が 振動の分散が上手く行き、良い結果が出ている。 胴付けよりもほぞ接ぎ。ほぞ接ぎ以上に包留ほぞ接ぎ の方が好ましい結果が出ている。 単純に言ってしまうと、木組みの接合方法が弱いと 低い周波数に共振点が多く生じ、その振幅も大きく、 箱鳴りを強く生じやすいと言えるようだ。 …って当たり前すぎる結論? これでは一般のスピーカー自作マニアは がっかりしてしまうが、一概に胴付けが駄目な訳ではないという 説もしっかりあるのでご安心を。 ただ、言うまでも無いが胴付けの場合は釘だけによる接合では さすがに脆弱過ぎる。 接着剤が重要。 だから更にいうと接着剤の材質なども影響してくる訳だ。 そこまで言っていられない、という場合は隅木の利用が無難そうな…。 いや、こうだと絶対良いというのが無いのがオーディオの 楽しいところ。 あんまり思いつめてはいけないでしょう。 ただ、今回のLinfof栗スピーカーみたいな結合方は、 これはまあ贅沢な作りであることは間違いなし。 木工の面白さ、素晴らしさを伝えてくれる。 しかし、こんなこと書いていると、 またスピーカー作りたくなるのよね(笑)

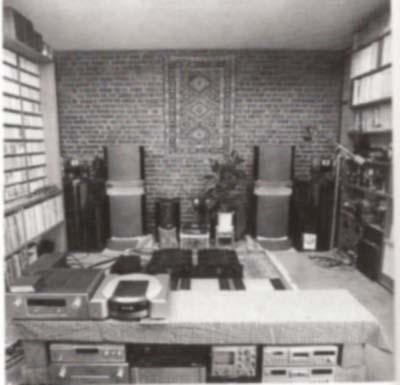

あるいは気持ちよくオーディオに専念できる部屋を持つということは 長い間の憧れです。 僕はまだその夢を実現出来ていない… それで…という訳ではないのですが 評論家の先生方のお部屋を覗かせていただきましょう。 (画像はだいぶぼかしてあります。 綺麗な画像を見たい…という場合は'97年のオーディオのすべて、を 古本屋さんで探してネ) まず一枚目の風景はお馴染み石田先生のお部屋。 部屋の造りもさることながら (製作記は古い別冊FMfanに載っています) やっぱりまとまりの良さが魅力的。 正面にJBL。 リスニングポイント手前にオーディオ機器が。 これが出来ると使い勝手が良いのですよねー(涎)

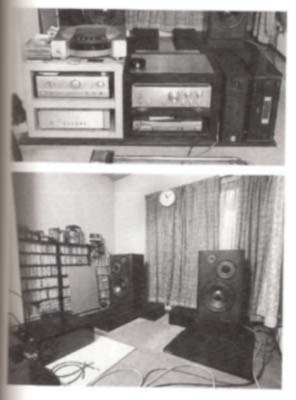

マンションの一室を仕事部屋としてお使いだったということで なるほど見るからにそんな佇まいです。 ビクターのSX-900sprits そしてやはりリスニングポイントの前にオーディオラック。 これが出来ると本当に楽… それとスピーカーに向かって左右の壁にソフトが並ぶ。 石田先生も同じでした。

スピーカーはマーティンローガン。 こちらもリスニングポイントの前にオーディオラック。 入江先生と比較すると物凄く雑然として(笑)います。 でも、こーゆーのも好き♪ よく考えると機器たちが眼前にかなりの高さでそびえ立つので 音にも影響あり? 他の先生がクリニックで訪問したらかたづけられちゃいそうです(笑) あ、アナログプレーヤーが昔から一貫して同じ位置に現役で あり続けるのも特徴のひとつ。

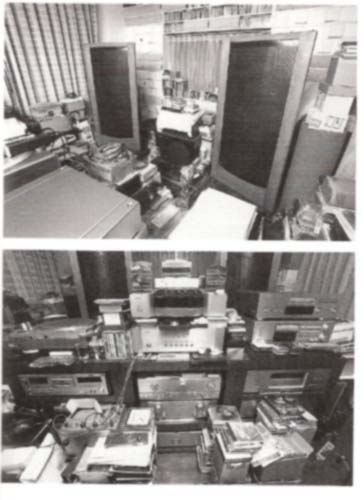

斉藤先生。 他の写真見ると部屋がソフトで埋もれています。 斉藤先生はソフト関係のお仕事が多いから仕方ないか? それと性格でしょうね(笑) 散らかしたままでいられる環境が羨ましい。 こちらでも駆動系はお手元に。 手を伸ばせば操作が出来る。 で、その機器がラックも介さず直山積みになっているような…(爆) あ、"ラック論”については後日…! (続く)

一つ前の日記に戻る。 日記のMUNUへ。 表紙へ。 掲示板へ。

|