|

これはモスビンさんのリード線とは また別のお話しです。 (リード線の方は水面下で継続中) さて、DL-103系。 果たしてこれで一体何本目の拝聴になるか? 手持ちはDL-103オリジナルとDL-103SLのみ。 後は全て他人様のを拝聴しているのだから良い身分だ? 振り返るとDL-103S、FL。それからハイフォニックチューンの103Proとか ボロンさん所蔵のスーパー103。通称103boronなんてのもお聞かせ頂いた。

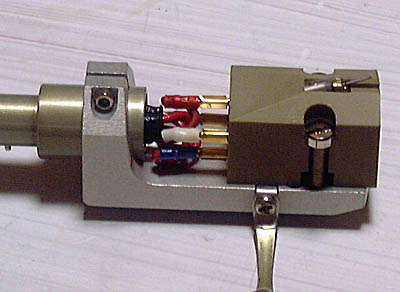

一応おさらいすると'70年初代103が0.2㎜角柱のダイヤチップを使用。 0.65ミル丸針。針圧2.5g それを近代化しようということで生まれたのが'74年の103S。 0.15㎜角柱特殊楕円針。針圧1.8gとやや軽針圧化。 更に軽量軽針圧化を図ったのが'77年の103D。 テーパー付きカンチレバーでインピーダンスが 40Ωから33Ωになる。 (コイルのターン数を減らした) 針圧1.5g。 時代の流れに乗って軽量軽針圧化は進む。 '83年103M登場。 ただ、これは103の型番を称しているものの 中身は別物。 0.07×0.14㎜角柱特殊楕円針。 アモルファスボロンカンチレバー。 空芯コイル。 要するにDL-1000(A)の普及版という感じ。 この後103ゴールドが出て元の路線に戻る。 そして'85年頃からデノンは毎年のように限定版の103を出してくる。 まず'85年103LC。 0.2㎜角柱、0.65ミル丸針と原点に帰る。 ただしカンチレバーはアルマイト処理。コイルにLC-OFC採用。 コイルのターン数減少でインピーダンスは13Ωになるが 磁気回路強化で出力ダウンは避ける。 翌'86年103LCⅡ。 正直LCとLCⅡの違いはわからない。 LCからLCⅡに移行するまでわずか4ヶ月であった。 '89年103SL。 セラミック強化ホワイトボディー(3本スリット入り)。 6Nコイル採用。 インピーダンスは14Ω。 '90年103GL。 カーボンファイバー強化ブラックボディー。 純金線コイルでインピーダンス40Ω。 '91年登場が今回お目見えの103C1。 ボディはGLと同じ。 コイルがクラス1 LC-OFC。 インピーダンス14Ω。 とどめに'93年103FL。 SLと似通ったセラミックホワイトボディー(ただしスリット無し)。 6N導線に4N純金をクラッドした線材のコイルで インピーダンス30Ω。 その後'94年に103Rが出るが、 これはオリジナル103のコイルを6N化したものとみられる。 現在も販売されているのはその103Rと103無印の二機種だ。

結局デノンは103に始まり103に終わるのかという感じ。 0.65ミル丸針、針圧2.5gに始まり、そして終わった? これは系譜を整理してみるとよくわかった。 途中ローマス化に走ったがこれは103のみの事ではなく 時代の流れ。 デノンはこの時DL-1000、同1000Aという名器を産むが そちらの路線は道半ばで消えている。 いや、あるいは1000番でやり尽くしたか? 又はそちらで進むとかなり高額なカートリッジになってしまうので 思いとどまらざるを得なかったのか。 今となってはわからないが…。 '85年から以降の103は初代の規格に乗っ取って ボディーチューンやコイルの素材の違いでバリエーションを作っていた様だ。 それぞれに味わいがあるようで興味深い。 インピーダンスは上がったり下がったりしているが (線材とそれに伴う巻き数の関係だろう) 出力はそんなに極端に変わっていない様子 (物が物だけにちょっとの違いが大きいという説はあるが) これは磁気回路の強さを変えて加減していたためだろうか。 (すみません。資料みているだけで目が痛くなってしまったので 続きは又…)

まず色が良い。 これは何と表現して良いのか。 黒、なのだが単純なブラックでは もちろん無い。 色気と奥行きがある黒だ。 見るからに高級感がある。 ボディ形状も一種の角落ちスタイルで この辺りも各種限定モデルは オリジナルを継承した角張った物と まろやかなカーブを描く物との二派にわかれるところが面白い。 もっともC1はその一つ前に出ていたGLを弄った物とも言えるので 両機が似ているのは当然? とにかくまず見て楽しめるカートリッジだ。

針が降りた瞬間に、 「おお」と思わず声が洩れる感じだ。 これはいい音である。 繊細で緻密で、それでいてバッチリ力感がある。 この音を好きだ、というオーディオファイル (たまには格好良い言い方使わせて♪) は多いだろう、と思ってしまう音だ。 もちろん僕もこの音は好きである。 大変密度が高い。しかも見通しが良い。 103の先鋭化モデルとしては あるいは一番成功している一本かもしれない。

103の派生モデルは大雑把に分けると二種類になると思う。 一つが103オリジナルの音を尊重しながら ちょっと違う音を模索した物達。 もう一つが、103の名前、姿を借りながら 積極的に新しい音を追求した物達。 たとえて言うなら手持ちの103SLなんかは後者の最たる物では? と思っている。 対して限定の最終モデル、103FLなどは姿こそSLに似ているが どちらかというと前者代表で、ある意味103美化系の 最終進化モデルなのでは?と思わせてくれるところがある。 今回のC1は、所属を問われれば後者でありSL系なのだが SLがかなりオリジナル103からは離れた過激モデルだとすると C1はもっとオリジナルの香りがする一本だ。 太陽系になぞらえてSL、FL、C1を並べるとする。 103オリジナルを地球の位置に置くと SLは冥王星くらいのところ、FLは火星くらいのところ そしてC1は土星くらいのところにそれぞれその身を置く感じだ。

お見事としか言いようがないC1のパフォーマンス。 それでもあえて引っかかる所を挙げると… …引き際が良すぎるというか、なんというか… たっぷりとかどっぷりとかいう要素がここに加われば言うこと無し というのが個人的感想。 あるいは無い物ねだりかもしれないが、 どこか優秀だけど定時退社の人、みたいな、 一次会には参加するけど二次会には居たためしがない人みたいな ところがあった。 ただ、それは敢えていえば、であってC1は手元に置くに値する 素晴らしいカートリッジであること間違いなし。 恐らくシェル次第で、上記要素も変わっていく事と期待する。

DL-103Dである。 こちらはC1から比べたら登場は遙かに前だ。 '78年登場。DL-103シリーズの三代目。 103を一歩近代化した物として103Sが先に登場している。 103Dは更にそれを一歩推し進めた形の物、と言えそうだが 音を聴いた限りでは無印ともSとも随分違った。 外形は103その物だが、これまた色が良い。 なんと表現して良いかわからない色だが素敵なことは間違いない。 しかし103シリーズくらい色々な色を受け付けてしまう カートリッジも無い。 これは基本的なデザインが良いからだと思う。 思えば昔のビートル(かぶと虫)がそうだった。 クラシカルな色に塗られても あるいはど派手は色に塗られても 平然と受け入れていた。 103もかぶと虫も元々のデザインが秀逸だからだろう。 と、それはさておきスペックだが 針圧は1.5と標準的。 初代が2.5g、Sが1.8gだったから追うごとに軽針圧化が進められた訳だ。 針先チップも1㎜角のソリッドダイヤラインコンタクト。 無印の丸針とは当然違う。 公称出力0.3mVと高め。 この辺りも初代と似ていて、いざとなればMM入力でも使用可能。 (とは言っても昇圧する方が無難。 今回もHX-10000経由で拝聴している) 103シリーズはオルトフォンタイプだが出力は高い。 十字型の鉄芯でコイルをたくさん巻く事が出来るからだ。 もちろん減らすのも簡単。 故に色々なインピーダンスのモデルが後世生まれる事になる。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|