|

(ひどい感じ…) でコンコルドを鳴らしてみる。 左右のスピーカー間隔2㍍。 リスニングポイントまで3㍍といったところ。 しばらく聴いての感想だけど さすがにコンコルド105の限界も見えてくる。 当たり前だ、何しろコンパクトスピーカーなのだ。 対する空間はかなり広い。 そのせいか、どこかそこはかとない鳴り方になってしまう。 もっともBGMとしては文句なし。 さて、スピーカーの限界か、 あるいはこのいい加減なセッティングのせいか、 あるいは駆動系で変わるのか? いまのところ何とも言えない。

そこで、改めていつもの配置に戻してみる。 音はどうかというと断然この方が良い(笑) 耳が慣れているからというのも一つ。 それからスピーカーの高さがきちんと (計算したわけではないが) 耳に合っているというのも一つ。 それとやっぱり、やたらと左右を広げたり 背後の壁から距離を取ってもダメだということ? ついでに離れて聴けば良いとは限らない? そうするならそうするなりのセッティングをしないと ダメなのは当たり前というオチがついた様だ。 そしてアンプやらを差し替えたりするのは スペースの関係その他でやっぱり難しいと わかってしまった。 やっぱりここは遊びの場所ではなくて、仕事の場所なので ありました(涙)

友人が民家を改装して期間限定でカフェを 開業?したので遊びに行った。 全面手作りの、なかなか面白いカフェだ。 (お料理だけは本物のシェフが作ってくれる) 夏至茶屋というタイトルの通り 夏至の頃までの短いお店なのだが パーティーにも使ってね、と言われている。 オーディオのオフ会でもOKだそうだ(笑) 場所は横浜です。 今はこれ以上詳しい事は書けない段階です。

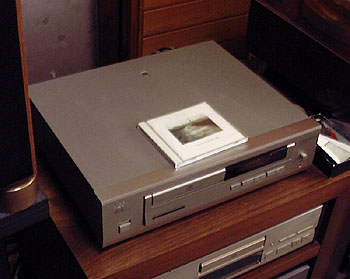

懐古録さんに感化されてCD−10を引っ張り出してみたのが 今月初旬のこと。 老体に鞭打って…と言いたいところだが ’89年製というとよっしーの部屋では新参者扱いだ? 繋いでみて最初の音にはびっくりした。 中低域が太いと言えば聞こえは良いがボテボテのお団子だ。 休眠していた機器を引っ張り出して最初のウチはとにかく違和感が強い。 だからそのまま通電を続けた。 また並行してバランスアウト使用とか 脚の入れ替えとか色々やってみた。 結果最も効果的だったのが通電(笑)。 ただ、このCD、ACの極性をひっくり返すと かなり電位差があるので驚く。

繊細感イマイチの気もするが 手の入れ方が足りないのかもしれない。 CD−10はDC洩れの調整がよく話題に上がるが どこをどう弄ったら良いのか?よっしーにはさっぱりわからない。 メインのCDプレーヤーに返り咲くとも思えないが 10数年前のCDプレーヤーがリモコンも含めてキチンと動くだけでも ありがたいと思わなければいけないと思う。

GT−2000Xって大きいのね…(汗)

いや、しょっちゅうやっているが…。 写真ではわかりにくいが、ロジャースの後にネッシーが立っている。

これは以前にもやっていた事がある。 その後はシンプル化路線に走った事もあり ネッシーもそれを駆動する装置も置き場所を無くしていた。 いや、今でもある訳ではないが無理矢理作り上げたのが 上の図。 カウンターポイントSA3のプリアウトを二分して ヤマハのパライコでハイカットを行い HMA−9500Ⅱ改でネッシーを駆動するという方法。

もちろん、超低域への欲求。 現状でロジャースの低域方向への伸びは必要充分。 これで由とするのが大人の味わい? ただ、ちょっとまとも過ぎて詰まらないといつも感じていた。 ネッシーもいつ廃棄されてもおかしくない立場だが この用途に限ってみると惜しい存在だ。 さて、まずスーパーウーファー、あるいはサブウーファーというのは 必要なのかどうなのか?という疑問がある。 要らないといえば要らないし、要るといえば要る。 …って、全然回答になっていないが 要はそんな存在だと思う。 無くても済む、あるいはない方が心落ち着けて音楽が聴ける。 超低域というのはそんな存在だと思う。 ただ、あらためてその音域を加えてみると やはり一種のテイストが加わるのも事実。

というのも、“そのちょっと”をつけ加えるのに 随分場所やお金が掛かるからだ。 このあたりが同じ“超”でも高域と違うところだ。 何しろ超高域をつけ加えたければスーパーツイーターを一つ用意すれば済む。 もちろん付随してネットワークやアッテネーターは必要だろうが スーパーウーファーを用意することと比べれば随分精神的にも 負担が軽い。 もっとも、超低域だって市販のスーパーウーファーを用意して 解決出来れば結構シンプルに済ます事が出来る。 今回もヤマハのYSTスピーカーの用意など考えた。 (他の方法も模索中) 手元にYST−SW45もあるが、これはさすがに音が合わない。 でも、一昔前のYST−500なんかは結構行ける気もする。 でも、取り敢えず今回はネッシーを引っ張り出した。 理由その1。それが今の自分にとっては一番お金が掛からない方法だから。(笑) とはいっても正価で考えると凄い贅沢な構成だ。 パライコとHMAだけで40万円コース(!)。 ネッシーは値段の付けようがないが、取り敢えずユニット込み 材料費だけでも7〜8万円は掛かっている。 都合50万円弱でほんの何十Hzだけを再生する。 これを贅沢と言わずして何と言おう?

まあ理由はそれだけでない。 理由その2。やはり共鳴管システムというのは 超低域再生に好適だという思いがあるから。 これは別に超低域再生には共鳴管が最高で絶対な物だという意味ではない。 (繰り返すが他の方法も模索中) 管の共振を利用するので乱暴に言ってしまえば 管の長さを長くすれば幾らでも低い帯域まで再生可能。 …とはいっても当然家庭に持ち込めるサイズには限界がある。 ボーズのAWCS−1SRで全長2.2㍍。 これで概ね43〜160Hzを再生。 ネッシー改の場合一回折り返しが入るJ字型共鳴管で 管の全長3.4㍍。 理屈の上では25Hzくらい迄はカバー出来る。 (本家方舟のネッシーは管の全長も4㍍近くなるので 16Hz位まで再生可能) ただし、共振をコントロールするには制動力の強いユニットが必要。 だから磁気回路が強力でコーンが軽いフルレンジが使われる。 (ボーズのユニットがどんな物なのかは知らないが) その故に全帯域再生のスピーカーとしてみると ネッシー一族というか長岡式共鳴管シリーズは 低域ダラ下がりとなるので①電気的補正(トーンコントロール、 ラウドネス、グライコ)とか②ルームアコースティックの利用 (コーナー設置で低域を持ち上げる)、あるいは ③サブウーファーの追加、が必要となるが 今回の用に特定の帯域だけを、しかもバイアンプで鳴らすとなると 一切は関係無くなる。 つまり良い面だけ見ると、非常にレスポンスが良い超低域が 得られるのでは?という事になる。 さてさて、そんなに美味しい話はあるのかどうか? 実際はどうだったのか?というお話しは又次回。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|