|

珍しく日曜日休みだったが 昼間~夜間に掛けて、せっせと教室(かみさんの)の チラシ撒きをしていた。業界でいうところのポスティングという奴だ。 毎年毎年、“今年こそはスポーツクラブに通う”と宣言しながら 20年近くが過ぎた?。(笑) ドケチのよっしーは、どうもお金に繋がらない運動が苦手のようだ。 そこでポスティング。 これは良い。 ジョギング代わりになるし、何より利益に繋がる確率が高い。 お陰で太もも&ふくらはぎが痛いが、 これは心地よい痛みというべきだろう。 更に夜中には拝借中のY31RS-1の磨き込みに励む。 DHK、と言いたいが僕のはそんなにこだわったものではない。 ピカールとYAMAHA純正ピアノコンパウンドを使って磨く。 僕の写真ではその美しさが伝わらないだろうが 磨き上がったY31RS-1の放つ輝きは格別のものがある。

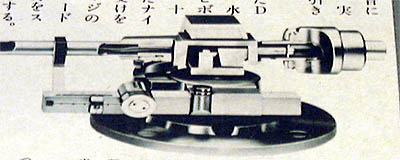

アームだ。 これを手に入れたのは’96年だったか’97年だったか 忘れてしまったが補修パーツとしてメーカーから取り寄せた。 補修といってもその頃KPを持っていた訳ではなく 単にこのアームが欲しかったから取り寄せたのだった。 今思うと随分優雅な事をやっていた。 それから7~8年が経ち、やっと陽の目を見ることが出来たという事。

ただ単に無精だからに他ならない。 が、他にも理由はある。 いや、単純なことなのだがいわゆる補修部品というのは なかなか扱いが難しいものだ。 少なくとも単売アームを買ってきてそれを使うのとは訳が違う。 覚悟はしていたが面倒臭いというのが正直なところ。 写真を見ると取り敢えず良さそうに見えるかもしれないが 理想にはほど遠い状態だ。 第一に、このアームはアームベースがそれなりの高さを持っているため レコード面から見てかなり低めのところ取り付け位置をに持っていかないとならない。 そうしないとカートリッジが軒並み超前下がりになってしまう。 懐古録さんでKPの画像など見るとわかるが そもそもの取り付け位置が低い設定になっているので アームベースはそれなりの高さというか厚みというかを 持たされて辻褄が合うように設計されているのである。

実のところこれでは厚すぎてアウトなのである。 厚さ9㎜くらいが良いか?、あるいはそれでも厚すぎるかもしれない。 それでもその辺りの工夫をすれば取り付けが可能なのも 母体となるプレーヤーが長岡式の自作だからであって そうでなければお手上げ状態になりかねない。

そんな訳で取り敢えずJP-501をもう一枚載せて やっとこカートリッジの高さを合わせて試聴。 それでも多少前下がりは残っているし、 出力ケーブルの方も極めていい加減な状態。 それでとやかく言われてもアームも困ると思う。 だが、そんな状態でもこのアームは優秀さの片鱗をのぞかせる。 スクラッチノイズの聞こえ方もアームの判別に役立ったりする事があるが、 このアームだとスクラッチノイズが尾を引かない。 後腐れ無く音が飛んでいく?。 緻密で実にしっかりした音を聴かせてくれるアームだと思う。 全体にはちょっと若さが乗るというか 20代的な音がするというのが今回の印象だが もう少しちゃんと使ってあげないと本当の事はわからない。

通称がDSアーム。 DSはダイナミックスタビリティーから来たもので 文字通り、実稼働時の追従性を重視したアーム設計となっている。 具体的にはどのような事かというと レコード演奏時には音溝にカートリッジの針先は引っ張られ、 併せてアームも引っ張られる。 引っ張られる事によって支点が動いてしまうのだが これは極めて不都合な話しである。 カートリッジの針先から見ると、アームの支点というのは 絶対に動いて欲しくないものだからだ。 例えミクロオーダーのレベルでも針先を基準にすると 大問題になってしまう。 しかし、そもそもトーンアームというのは動いてはいけないけれど 敏捷に動かなければならないという二律背反を抱えた存在だ。 だから絶えず感度とガタという相反する問題を抱え続けることになる。 それにたいするケンウッドの回答がDSアームだったも言える。 DSアームはトリオ時代の傑作、KP-880Dで初登場。 (その後ブランド名がケンウッドとなり880DⅡとなる) この時はストレートアームだった。 ’85年にKP-1100が登場したのだが、この時J字のアームに 変更されている。(880Dは’83年発売)

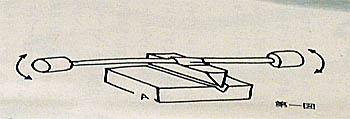

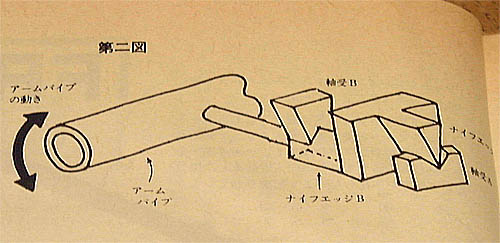

本当は懐古録さんの綺麗な画像を見て貰う方が良いのだが 一応責任持って(笑)自己画像(といっても雑誌をデジカメで撮影しただけ) をアップします。 要するにアームの垂直方向の動きを支えるピボット部分に 横置きのナイフエッジを加えて支点のずれを防いでいる。 (レコードにアームを引っ張らせない) ナイフエッジはアームの水平回転軸に固定され ナイフエッジ受けはアーム内部のセンターウエイトになっている。 (続く)

さて、DSアームの考え方が優れていることは ご理解頂けたと思う。 ここで他のナイフエッジアームについても あらためて眺めてみたい。

いくつか作られたらしい。 だが、実際に最後までこの方式を貫けたのは SMEとSAECに尽きてしまう。 画像はSAECのWE407/23。 本来は元祖SMEの方から話題にすべきだろうが、 SAECから書いた方が話しがわかりやすそうなので こちらを先にする。 尚、文献とは別冊FMfan30号のトーンアーム徹底研究である。 書かれたのは長島達夫さん。 色々な資料を持っているつもりだが およそトーンアーム全般についてこれほどわかりやすく 書かれた資料を他に知らない。

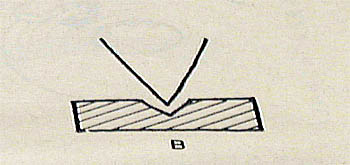

簡単に想像出来る。 何しろ接触面積極小というか線で接触になる。 ラインコンタクトと言っても良いくらいだ。 だからこの方式がトーンアームに採用されない筈がない。 しかし、実際には色々な困難が待ち受ける。 第一に高い工作精度が要求される。 ナイフエッジ先端部分もそうだし、V字型の受けも同様だ。 これが一つ。 さらに材質強度の問題がある。 丈夫でなければいけない。 かといって欠けやすくても困る。 剛性だけでなく、粘性も持っていないとならないのだ。 最後にアームパイプから伝えられる振動をいかにスムーズに アームベースに伝えるかという課題が残る。 オイルダンプなど介在しないこれらのアームは ひたすらナイフエッジの軸受けだけでこれを解決しなければならない。

持ち上げられるような動きが加わると抑えるのが難しい。 大振幅でアームが振られた時に支点の移動が生じてしまう 可能性が高くなるのだ。 そこでSAECはダブルナイフとしてこの問題に立ち向かった。 要するに上向きのナイフと下向きのナイフをペアで使ったのだ。 何という素晴らしいアイディア。 だがしかし、ナイフがダブルということは要求される 工作精度その他も倍になるということ。 よくぞこの難題を解決したものだと今でも感嘆する。

日記のMENUへ。 表紙へ。

|