|

このパッシブ、過去の日記にも登場しているが 長岡先生のPC−5Proを模してよっしーが自作した物。 何でこんな物を突然引っ張り出したかというと軽い訳がある。 先月今月とPC−X60ADさんご来訪の際に お持ち頂いた自作プリアンプを拝聴させて頂いたお話しは 記憶に新しいと思う。 色々と気づかされる事の多いプリだったが、 よっしー個人としてはロジャースがSA3以外のプリで 鳴るという事が驚きの一つだった。 知る人ぞ知るが、SA3というのはかなりのハイゲインプリだ。 パキパキとした鳴りっぷりは最高で、 ロジャースがボリューム角8〜9時くらいでばんばん鳴る。 拙宅のロジャースの音に、ロジャースってこんなスピーカーでしたっけ?、 と驚かれる方も多いのだが、その鍵はSA3が握っていた。 と同時にSA3無しでは思うように鳴らない (SY−77という例外はあったが)のでは?と言うのが 僕的判断でここまで来た。 だが、PC−X60ADさんのプリを聞いて ちょっと思うところが出てきた。

キチンと鳴るのではないだろうか?。 そんな思いでまずは手持ちのPRA−2000を引っ張り出した。 これで既に二週間くらい経過している。 その音についてまで今日の日記で詳しく書くと混乱すると思うので 取り敢えずは省略。 そうこうする内にPC−X60ADさんから鋭い突っ込み?を頂いた。 “よっしーさん、長岡式パッシブ持ってましたよね…”と。 持ち主も存在を忘れ掛けていたが(笑)思い出したら 居ても立ってもいられなくなった。 そーだ、パッシブ→HMA−9500→ロジャースでは どんな結果が出るのだろう?。 (今まで試してみた事も無かったので…)

一般にはパッシブにすると音が痩せるとか 低音が出にくくなるなどとも言われるが これまでのところで言うとそんな事はまるで無い。 音は非常に滑らか。しかも線は太い。 それでいて微少信号にも滅法敏感。 取り敢えずはCDオンリーでCDP−777ESAを 繋いで使ったが、色々なソフトを思わず聞き込んでしまった。 強く印象に残ったソフトを二枚だけ挙げてみよう。 まずはBISのCD−246。 「永井幸枝 ラベル/鏡、クープランの墓」。 ’84年だから20年前の物になる。 当時長岡先生がテストディスクとして使っていたので 記憶している人もいるだろう。 BISらしく?全体に真面目で息の抜けない世界が展開するが 最大の聞き所はトラック8の途中から頻繁に登場する“鼻息”。 永井さんがピアノを弾きながら息継ぎをしているのだが この鼻息が恐ろしくリアル。 特に今日という今日は恐ろしい上にも恐ろしくリアルだった。 “鼻息”を意識して聞いているにもかかわらず、 台所に父が入ってきた音がしているのか?と思って 覗きに行ったり、あるいは隣室で犬が動いているのか?と 思って確かめに行ったりと“罠”に掛かってしまった。 嘘ではなく、それくらい実音と区別がつかなかったのだ。 今日くらいこの“鼻息”が不気味に感じた事はない。 なお、“鼻息”と書いたが、実際には薄く明けた口から 息が出入りする音も含まれていると思う。 そしてもう一枚は過去にも取り上げた物だけど 「宮沢めいこ/モーツアルトピアノソナタ集Vol4」 ’73年青山タワーホールで菅野先生が録音されたもの。 これも元から優秀録音だろうが SA3経由の時よりもパッシブを使った方が 明瞭な音が聴けて、優秀さが一段と高まった感じがあった。 総じてSA3もPRA−2000も若々しい華やぎみたいなものが あると常々思っているのだが、今回のパッシブにはキャピキャピしたところは ほとんど無い。 無色透明、それでいて豊潤という感じで、 よくある例えだがSA3やPRA−2000が20代的だとすると パッシブは30代後半の落ち着きがある。

今回はパッシブの圧勝?。 しかし、両手を上げての万々歳とは出来ない。 気になるところが幾つかある。 これを短所といってはいけないが、 今回に限って言うと低音出過ぎである。 もりもり出てくるとはこの事で、何か間違っているんじゃあ なかろうか?という気にさえなる。 特に超低域まで伸びた物を聴くと 思わずスピーカーが動いてしまうのではないかと 妙な想像さえしてしまうくらいだった。 低音というのは大抵の場合出過ぎるというよりも 出なくて困るものだが、出たら出たで別の悩みが発生する。 量はこのままでも良いから、質感が変わると最高だろう。 もう少し輪郭鮮明でゴツゴツした感じが出たら 個人的にはそれ以上言うこと無しだ。 もっとも、それもソフト次第という面もあって 所謂クラッシック基調なら今のままでもほとんど問題無いとも言える。 次に使い勝手。 これはやっぱり不便な面が多い。 スナップスイッチを適当に上げたり下げたりする事で 音量が増減するのだが、思うような音量にピタリと合うとは限らない。 入力も1系統はさすがに辛い。 フォノはHX−10000経由で良いとしても 2系統は入力が欲しい。 ついでに入力カットのOFFポイントも欲しい。 やるか?改良。 真面目な話し、筐体の強度や脚の選択で音も変わる気がする。 もっとスリムで、しかも重い仕上げとしてみたい。 内部配線もがっちり固定するとどうだろう?。 しかし、パッシブを使うかどうか?。 アームの次にプリアンプが好きなよっしーとしては ちょっと心穏やかでないのも事実だったりする。

今回パッシブで得られた音について 何か上手い言い方が無い物かと仕事中考えて(笑)いたら 思い当たった。 “軟水”。 そんな感じがピッタリかも。 あるいは少々疲れさせた水の舌触りというか味わい。 ただの水の筈なのだが、口に含むと“とろん”と甘い。 そんな感じの音だった。 ところでパッシブには音色、あるいは色づけが無いなどとは 思えない。 確かにプリアンプに比べればシンプルその物だが 抵抗や線材、そしてスイッチ類が変われば音も変わるのは当然だ。 そう考えると、パッシブはこうでプリはこうだ、などと 単純に分けて論じるわけにはいかないのが良くわかる。

IN、及びOUTに接続されるケーブルの違いなどは プリアンプ使用時以上に敏感に反映するのでは?と想像した。 その検証…の途中で時間切れになってしまったが どうもCD→パッシブ間のケーブルを換えると音もかなり変わってくるみたいだ。 上手くするとケーブルの選択で音づくりが出来るかもしれない。 (というほど色々な種類のケーブルを持っているわけではないのだが) そして更にはCDプレーヤーなど入れ替えると、 これまたプリアンプ使用時以上に音が変わってくる予感はある。 面白そうだといえば面白そうだが、 そういった要素で音がころころ変わるとすれば それも良し悪しだ。 何というか、やっぱりプリアンプを使った方が “自分の音”、というのをキープしやすい気がする。 まあ、それらについてはこの後色々試してみれば 何かしら結論めいたものが見えてくるかもしれない。

ところで拾ってきたコンパチ。 只でこんな物手には入って良かった良かったと喜んでいたら トレイが出てこなくなった。 モーターは回っているのに“ゴゴゴ”と不気味な音がして トレイが引っかかっている感じ。 最初は簡単なグリスアップで治ると思ったが そーではなかった。

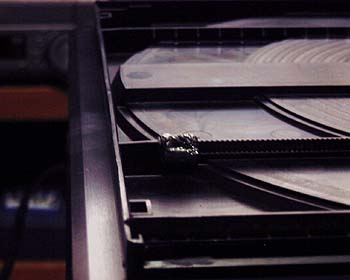

ちゃんと回っている。そこについているギアーもまず正常。 ところが!、トレイ側に問題があった!。 写真ではわかりにくいが、モーター側のギアと噛み合う溝が トレイ自体に刻まれている。 よ〜く見ると、その溝の一部がすり減って山が欠けてしまっている。(!) そのすり減った部分というのがトレイアウトするために 最初にギアが勘合する部分だから困る。 モーターがどんなに頑張っても、ギアの相手をする方が へっぽこになってしまっている。 例えるならエンジンは正常だがクラッチが完全に滑ってしまっているようなもの。

何しろトレイは樹脂製。 こーゆーのは厄介だ。 パテを盛って爪楊枝で溝を成型?。 いえいえ、いくら私が暇人でもそこまではやってられません。(汗) 天の邪鬼よっしーが取った手は?というと 山がすり減った部分に薄〜い板鉛の破片をブチルで貼り付けるという いかにもいい加減な方法。 しかし、要は結果だ?。 取り敢えずこれでトレイは無事に出てくるようになった。 つまり、ギアは滑らなくなったのだ。 良かった良かった。こんなところでお金を掛けていたのでは なんにもならないのである。

ぶ〜んっと回り出すと周囲に風が起きている。 この風は上手く抜かないとボディーの中に籠もる。 それはあんまり良くない事のような気がする。 (高級機でこの風を上手く抜く構造になっていたのがあったような…。 記憶違いかしら?) コンパチはこの回転ノイズの大小も性能の一つと言える。 何しろ周囲が静かだと馬鹿にならない騒音?だ。 CDV−1600のこのあたりのノイズに関する評価は 記事を読む限りではあまり高く無かったようだ。 だが、初代コンパチCLD−9000あたりに比べると もの凄い静かではある。 このノイズを改善するためには、これはもうシャーシーを厚くするしかない。 特に天板などをゴム系の物でダンプしてみると好結果が出るかも?。 それと脚も重要で、ラックに納めるならADプレーヤーに使うインシュレーター などを挟み込むと良さそうだ。 とにかくどこかでこの振動パワーを遮らないと、 場合によってはラック自体が雑音の共鳴箱になりそうだ。 …などと言ったがそんな努力をする気は全くなくて、 CDV−1600は現在押し入れ待機を命ぜられている。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|