|

EMT927stと927Dst。 stの方が瀬川先生の物。Dstが山中先生の物だ。 面白いのはお二人とも927からのグレードアップ組であること。 瀬川先生なんか927stが絶版になってから 補修用パーツで組み上げて貰ったというから気合いが入っている。 僕はEMTなんて聴いたこと無いけど、 写真で見ただけで圧倒されてしまう。 LP盤がEP盤のように見えてしまうターンテーブルは直径44㎝。 後2㎝で戦艦大和の主砲と同じ径になってしまう?。

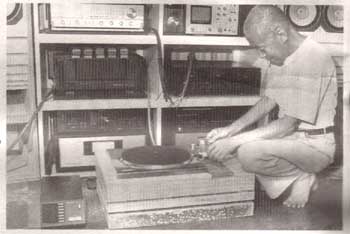

若き日の石田先生登場。 (いや、本当にお若い) “ごく当たり前のメーカーメイドプレーヤーを使用中。 何の不都合も感じたことはない”、が見出しの文章。 その通りで、この時先生が使われているのは ビクターTT-81を同CLP1キャビネットに納めた物。 このキャビネットも優れもので、ネジ4本でアームベースボード 脱着可能。 先生はEPA-100、WE-308SX、マイクロの505Sなどを 好んで使われていたご様子。 他にヤマハYP-D10も併用。これはGTシリーズの始祖となる プレーヤーだ。

「誰が使っても再現性がある」ことをある程度重視しなくてはならない、 と考えている”。 “特殊な物にはそれなりの良さがあるのは承知しているのだが、 私自身がマニアの域に立ち入り過ぎるのを警戒している とも言えるだろう”、という石田先生のスタンスには共感を覚える。 (覚えない人がいてもまったく構わない) 確かに超弩級、ハイエンドには凄い物があるのだろう。 だが、例えばKP-9010やGT-2000を 遥かに凌駕する性能の機器を手に入れようとしたら 一体いくら払えば良いのか?と考えると 考えること自体が嫌になってしまう。 (貧乏が憎い?。笑) また、個人として買えたとしても、それをメインに置いての 論評ばかりが展開されたら、一般ユーザーとは 著しく乖離してしまうだろう。 “趣味人”としてのスタンスにウエイトを置くのか? あるいは“仕事”としてのスタンスにウエイトを置くのかで この辺りは判断が異なってきて当たり前。 どれが正しいとか、そんな問題ではない。 ここでは石田先生は自分は後者の立場に身を置くと 仰っているわけだ。

以上、プレーヤー、特にアナログプレーヤーに 対するスタンスは各人各様。 それで良いのだ。全員で同じ方向を向いていたらキモチワルイ。 そんな中で、僕は長岡式を愛好している。 40過ぎた今になってもそうなのは、あるいは中学生の頃の刷り込み (長岡節に浸ったのが中学~高校の頃だった) のせいかもしれない。 “ポイントを押さえて、あとはほどほどにしておきなさいよ”、という 長岡氏の声が聞こえてきそうだ。 繰り返しになるが人はそれぞれなので、 例えば鼻をかむのにもティッシュのブランドに拘り “やっぱりこれじゃないと鼻をかむ気になれない”という人もいるかもしれない。 逆に“俺は手鼻をかむから何にも要らない”、という人もいるだろう。 ノリとして、長岡先生は明らかに後者だろう。 いや、先生が手鼻をかんだかどうかは知らないが…。

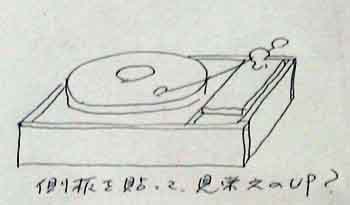

厳選はするけれど分相応で現実的なパーツを組み込む。 合板は無塗装、仕上げ無し。木口もむき出し。 ダストカバー無し。インシュレーターも本体の下に挟み込むだけ。 やっぱりこれは“手鼻をかむ”世界かな?。 GDPも上がって、今ではそんな物を置いていると 変人扱いされかねないが、焼け跡に畑をつくって 逞しく生き延びてきた人達からすると、それでも“贅沢”だったに違いない。 長岡先生が最後まで使われたプレーヤーは ’87年9月号のステレオ誌で製作された物だが これも相変わらず上記のポリシーに貫かれていた。

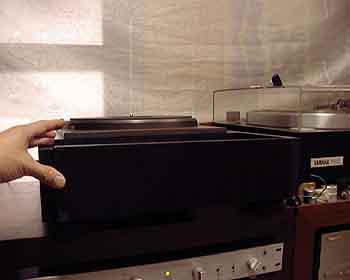

2点だけアレンジさせて貰っている。 一つは合板の木口が剥き出しなのは嫌なので 側板を貼り付けていること。 そしてダストカバーは必須だと思っていること。

上の写真が木口の見える状態。 下の方がそれに側板を当て込め様としている図だ。 まあ、これくらいの仕上げはしても良いかな?、と思っている。

ちなみにSAECのWE506/30みたいなセミロングアームは 僕が作るプレーヤーだと長すぎてお尻が飛び出してしまう。 飛び出さない様にキャビネットを作るとどうしても一回り 大きな物になってしまって気に入らない。 比較的コンパクトなプレーヤーケースでもロングアームが使えるのは 長岡式ならではのことで、ありがたいことだ。 難点はダストカバー内には納まらない事だが 格納可能位置までアームをスライドさせれば 一応の解決は見る。 それより、目下最大の問題はダストカバーをどうするかだ。 僕はプレーヤー稼働中もダストカバーが掛かっていないと 落ち着かないたちなので、これは是非付けたい。 (写真に写っている物はMU41が載っかっていた元のプレーヤー の物で載せてあるだけ) ところがありきたりのダストカバーでは WE506/30を使うときお尻がつっかえてしまう。 だから一部分をカットして、506/30を使う時も支障が無いように しなくてはならない。 言うのは簡単だが、やるとなると結構面倒。 これが最大の悩みだ。

これが良いかどうかわからない。 次はテクニカのインシュレーターを試してみる予定。

長岡先生もAA誌54号、最後のアナログ特集で実践されている。 同誌の発売は’89年なのでこれが本当に最後のADプレーヤー造りだったはず。 この時の素材はSP-25+WE-308N。 僕がSP-10Ⅱのプレーヤーを作る段階でこの記事は見ていたので このアイディアを拝借した。 今回のMU-41のプレーヤーも同様で、外寸はSP-10Ⅱを 使ったプレーヤーと同一に仕上げてある。 木口が見えないのでルックスの点では良いが、 全体の工作精度はちょっと高い物を要求される。 だれがやっても間違いがないのは 木口丸見えの元祖長岡流である事を付け加えておく。

日本の皆さん今日は。いかがお過ごしですか?。 僕は今ワイキキビーチでこれを書いてアップロードしています。 ハワイと日本の時差ってどれくらいでしたっけ?。

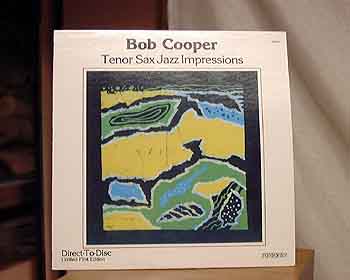

どこにも遠出はせずにGWを過ごしています。 いえいえ、4月の半ばにワンコが通院、入院をしてくれましてね すっかり財布が空になってしまいました。あはは。 ということで?、気分だけでも外国のお話し。 写真のレコードはTRENDというアメリカのマイナーレーベルの物。 TRENDと訊いてすぐピンと来るあなたはかなりの外盤フリーク。 ’70年代のアメリカでは一時ダイレクトディスクブームが起きて 一発屋的なマイナーレーベルが続出。 TRENDが一発屋だったかどうか知らないが マイナーであることは確か。

A級外盤フェチ。 長岡鉄男の「外盤A級セレクション①」のNo98に このTRENDの「ロバートコンティ/ソロギター TR-519」が収録されている。 AセレでTRNDが取り上げられているのはこの一枚だけなのだが かえって印象に残り、TRENDの名は僕の頭にもしっかり刻まれていたみたい。 例によって某店で安い中古レコード漁りをしていたとき ピッ!とこのレコードがアンテナに引っかかった。 買って帰って眺めてみると、何とNoはTR-518。 ロバートコンティの一枚前の物だったとは…。 驚きつつ針を降ろすと盤質は良好。 ただ、死蔵されていた物ではなくて、適度に聴かれていた形跡あり。 (中古ばっかり買っているから、この辺のカンだけは鋭くなる) 「Tenor Sax Jazz Impressions/TR-518」ということで登場するのは T.SaxとPianoとBassとDrum。 貧乏性でダイレクトディスクと見るとすぐに買うが、 別にダイレクト即ち優秀録音とは限らない。 限らなくて当たり前であろう。 録音の善し悪しはカッティングの方式だけで決まる訳ではないし レコード全体としての評価もそれだけで決められる筈がない。 以上を踏まえた上で、それでもこのレコードは良いレコードだと思う。 やたらバリバリどっかんと言うのとは訳が違うし サックスがとっても滑らかで美しい。

吹いていない時にサックス奏者の気配がスッと消えてしまうこと。 表現に困るが、本当に吹き終えたらどこか別の部屋に 消えてしまい、また出番が来ると音もなく戻ってくるかの如く 演奏が始まる?。 気のせいか?と思ったが、ここで想像を逞しくしてみると あるいはサックスが吹いていない間、エンジニアが サックスのトラックのフェーダーを絞っていたのではないか?。 そして又吹くとなるとフェーダーをサッと上げる、と…。 ダイレクトと言っても衝立を立てての録音だろうから 充分あり得る事だ。 とにかく色々な意味で興味深いレコードだ。 興味深いと言えばA面B面ともトラックの最後で 奏者の?語りが入る。 これも妙に生々しくて面白い。 さて、同封されていた紙によると、TRENDはこの時点で TR-513~518と6枚のディスクを出していた。 その後TRの何番まで行ったのだろうか?。 今となっては調べようもないが…。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|