|

憗偄側偀乕丄傕偆嶰寧傕廔傢偭偰偟傑偆丅 堦塉偛偲偵乧偲偄偆偗傟偳 妋偐偵崱擔偺塉偼嫮偄偗傟偳婥壏偼壓偑傜側偄傛偆側乧丅 弔偑棃偨偺偱偟傚偆丅

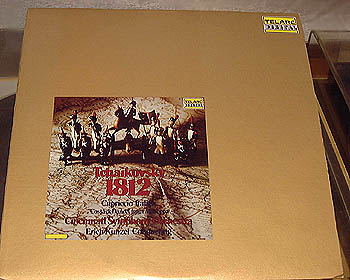

俿俤俴俙俼俲偺乽侾俉侾俀乿丅 戝朇儗僐乕僪偲偟偰偦偺柤傪抷偣偨堦枃偩偑 幨恀偺傕偺偼摿偵傾僫儘僌枛婜偵嵞敪偱弌偨暔偱 僇僢僥傿儞僌儗儀儖偼堦嵺忋偑偭偰偄傞偲偄偆丅 摨偠偔俿俤俴俙俼俲偵乽俷倣値倝俢倝倱們乿偲偄偆偺偑偁偭偰 偦偙偵偼偙偺乽侾俉侾俀乿偺亄侽dB丄亄3dB丄亄6dB偲偄偆偺偑崗傑傟偰偄傞丅 亄6dB傪僋儕傾乕弌棃傞憰抲側傫偰柵懡偵柍偄偩傠偆偑 偙偺乬僑乕儖僪斦乭偺戝朇偼丄偦偺亄6dB傪傕忋夞傞偲暦偔丅 偦傫側傕偺傑偲傕偵嵞惗弌棃傞傕偺偐偟傜丠丅

挳偄偨偺偼僐儞僐儖僪憰抲偺曽偱偩丅 偦偺帪偺傾僫儘僌僾儗乕儎乕偼俽俴亅俈丅 戝朇偺僩儗乕僔儞僌偵娭偟偰偼偐側傝椙偄慄傑偱峴偭偨丅 偙傝傖姰慡惂攅丠丄偲堦弖巚偭偨偑傗偭傁傝搑拞偱怳傝旘偽偝傟偨丅 傑偁丄偦傟偼偳偆偱傕傛偄丅 偦傟傛傝嬃偄偨偺偼丄傗偼傝僐儞僐儖僪憰抲偱偺 僆乕働僗僩儔偺暦偙偊曽丅 偨傃偨傃愢柧偟偰偄傞偗傟偳 杔偼僐儞僐儖僪侾侽俆偲偄偆侾侽噋俀倂倎倷僗僺乕僇乕傪 僄傾儃儕儏乕儉偩偗偼俁侽忯偁傞儚儞儖乕儉偺曅嬿偱 妱偲僯傾僼傿乕儖僪偭傐偔巊偭偰挳偄偰偄傞丅 偦傟偱嵟崅偱偡丅偲偼尵偄傑偣傫丅偼偄丅 偟偐偟丄傗偼傝撈摿偺暦偙偊曽偵偼嬃偔帠偑懡偄丅 壒応偼僗僺乕僇乕屻曽偵僗僺乕僇乕偦偺懠偺憰抲傪摟偐偡偐偺傛偆偵揥奐偡傞丅 乬椙偄傛偹丄偙傟乭偭偰巚偄側偑傜偄偮傕挳偄偰偄傞偺偩偗傟偳 乽侾俉侾俀乿偺僆働傕柺敀偐偭偨丅 壗偲偄偆偐丄儈僯僠儏傾僆乕働僗僩儔偑椉僗僺乕僇乕偺岦偙偆懁偵 弌尰偡傞偺偩丅 側傫偩偐帺暘偑僈儕僶乕偵側偭偨傛偆偵嶖妎偟偰偟傑偆丅

昞尰弌棃側偄偲乧偲偄偆愢傕偁傞偑 杔偼尦乆戝曇惉暔偑摼堄偱偼側偄偺偱偁傝傑偟偨丅 偳敆椡偱敆傜傟傞偲婥旀傟偟偰偟傑偆偺偼 嵨偺偣偄偱偁傝傑偟傚偆偐丅 偦傕偦傕僆乕僨傿僆偺椙偝偼帺暘偺岲偒彑庤側夝庍偱 僜乕僗傪柭傜偣傞偲偙傠偵偁傞乧側偳偲偄偆擻彂偒偼偝偰偍偒傑偟偰 傑偁帺暘偵搒崌椙偔柭偭偰捀偒偨偄偲巚偭偰傕僶僠偼摉偨傞傑偄丅 帺戭偱偼偦偺偁偨傝偺僐儞僩儘乕儖偼巚偆偵擟偣側偄偺偩偑 僐儞僐儖僪偼尒帠偵傗偭偰偔傟傑偡丅 儕僗僫乕偺曽偑僆働傛傝執偄丅 巹偵偲偭偰偼偁傝偑偨偄柭傜偟條丅

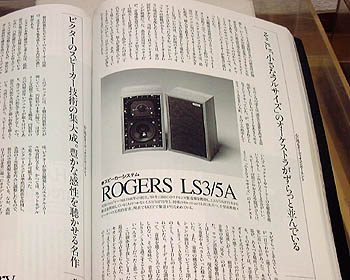

偲巚偭偨傜乽暿嶜僗僥儗僆僒僂儞僪丂僆乕僨傿僆偺悽婭乿偱 愇尨弐偝傫偑儘僕儍乕僗LS3/5偺崁偱彂偐傟偰偄偨丅 尒弌偟傕僘僶儕丄乬偦偙偵乽彫偝側僼儖僒僀僘偺僆乕働僗僩儔偑偢傜偭偲暲傫偱偄傞乭丄 偩偭偨丅 偆乣傫丄奿岲椙偄僐僺乕偱偼偁傝傑偣傫偐丅 摉帪彅斒偺帠忣偱俰俛俴係俁係俁傪掹傔偨愇尨巵偼 LS3/5俙偱乬挳偔偲偄偆傛傝尒傞姶偠偵嬤偄乭挳偒曽傪 悘暘妝偟傑傟偨條巕丅 僐儞僐儖僪偲LS3/5偺堘偄偙偦偁傟 崱偺杔偵偼偦偺姶怗丄偲偭偰傕暘偐傞婥偑偡傞偺偱偡丅 彫偝偄帠偼椙偄偙偲偩丠丅

堦偮慜偺擔婰偵栠傞丅 擔婰偺俵俤俶倀傊丅 昞巻傊丅

|