|

ということでマンションの方へYP-700Cを持って参りました。 こちらではあまりLP聴かないし、 聴くとすればSL-7で…ということになっているのだけれど ちょっと目論みもあって移動。 いや、目論みなんていうとオーバーだけど、 要するにカートリッジを色々取り替えて聴ける プレーヤーが欲しかっただけです。 でも、まあYP-700Cがその目的にピッタリかというと これは問題もあり。 第一にシェル込み重量が軽めのカートリッジでないと アームが適応出来ない。 第二にセミオートプレーヤーなので PLAYモードにした上でACコードを抜かないと アームリフターのロックが外れないからゼロバランスを 取るのに不自由する。 …とかなんとか言いながらYP-700Cを選んだのは何故かというと GT-2000や自作プレーヤー達では この場所にはちょっと大袈裟過ぎるから。 スリムで簡単に出したりしまったりが出来ないと困るのです。 本当はそれこそKP何かが良いかもしれないけど 今現在手元に無い。

もちろんお借りしている物。 こちらをこの場所で差し替えながら拝聴します。 アンプはJA-S71なのでMC未対応だけどMMならOK。 JA-S71+コンコルド105でどこまで カートリッジの違いを探ることが出来るか? 興味津々。

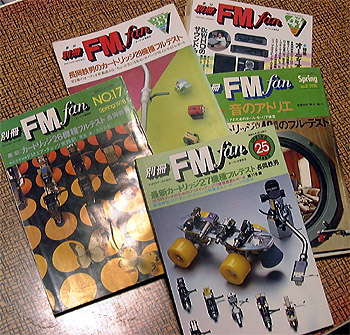

別にもったいぶっている訳ではない。 一通りの音は聴かせて頂いたが (一連のエラックは全てお借りしている物) 何しろ慣れない環境と組み合わせなので いつもより慎重さを要すると、ただそれだけなのです。 ところで写真に写っているのは別冊FMfanの 9号、17号、25号、33号、41号。 これだけ聴いてピンと来たら、あなたも私と同じビョーキです。 そう、以上の号には長岡先生のカートリッジフルテストが 掲載されている。 当時から貴重な資料であったが 今となると尚更貴重な物と言える。

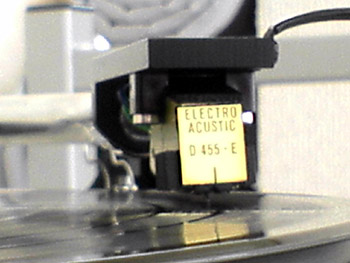

当時29.900円。これは特に高くもなく安くもなく という価格設定で、各社の中核機種はこのあたりの価格帯に多かった。 この頃で飛び抜けて高いというと、やはりテクニクスのEPC-100Cで 6万円には驚かされた記憶がある。 STS-455Eに話を戻すと針圧0.75~1.5g。 重量6.5gは正に標準的。 本来エラックという名称は日本では使えない。 (商号登録の関係) そこでエレクトロアコースティックと呼ばなくてはならないのだが 通常はエラックで通ってしまっている。 エラックはドイツのメーカーで言うまでもないがMMの始祖。 シュアー、フィリップスと並んでMM三羽がらすとも言える? モノラル時代からMM一本槍でステレオ初期にいち早く STS-222を発表。 222はその後322に発展。344あたりから日本でも ポピュラーになり、この455あたりは結構売れた様だ。 その後79シリーズがリリースされ、カンチレバーなどに 新素材を使ったりもした。 (これについては又後ほど詳しく) とにかく日本製ともアメリカ製とも違うその音は 多くの音楽ファンを魅了したというが頷けるお話しである。

エラックは一貫して基本に忠実な構造を 採用し続けていた様子。 そのあたりのお話しを今後少々… という運びです。

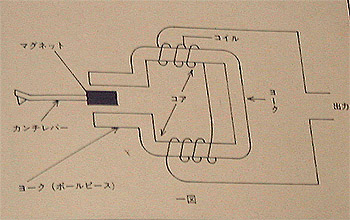

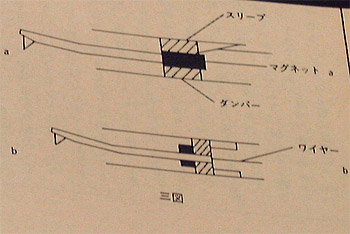

個々の機器のインプレッションだけにとどまらず その中に構造だとか基本的な理論とか 諸々が織り込まれているところ。 もちろんベテラン諸兄におかれては その様な物に重きを置かれないかも知れないが 万年一年生のよっしーにはこの上なくありがたい物だったりする。 折しもSTS-455Eの頁ではMMの基礎概念について説明が されている。 上のイラストはMMの基本形の図。 コア=コイルの巻芯の部分 ヨーク=コイルは巻かれていないが磁束の通り道になっている部分 ポールピース=ヨークの中でもマグネットに接している部分 これらを一体で作れると理想型らしいが 実際にはバラバラで作って組み立てる事になる。 コアもヨークもただの金属の棒でも機能はするが 渦電流による損失というのが発生して中高域レベルが落ちる。 そこで単なる金属の棒とせず、 絶縁した薄板を重ねたり(ラミネート) 絶縁した粉末を固めたり(フェライト) することもあるわけだ。

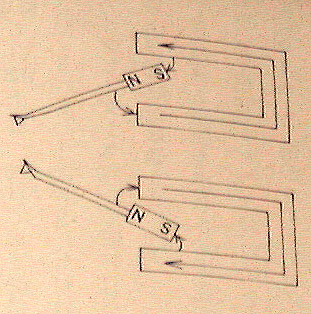

コイルは省略されているが磁束の流れだけ見るので その方が良い。 aの場合とbの場合で方向逆転。 この磁束変化で発電する。

aが初期のMM型でサスペンションワイヤー無し。 カンチレバー、マグネット全体をダンパーのみで支えている。 bはサスペンションワイヤーあり。 どちらが良いのか? bには曖昧さが無いという良さがあるが aにはカンチレバーが動きやすいという良さがある。 一長一短で簡単に優劣が付けられる物ではない。 455Eはaのタイプでサスペンションワイヤー無し。 カンチレバー後方に0.8㎜角長さ2㎜のアルニコマグネットを 取り付けたオーソドックスなMM。 リング状ダンパーで支持。スリーブ後端に丸いゴムの小片を押し込んで ダンパーの補助としている。 カンチレバーはジュラルミンパイプ。 0.2㎜径円柱ソリッドダイヤの楕円針付き。 (以上はもちろん?長岡先生のフルテストを 大いに参照させて頂いて書いております) 続く

…その続き…と思ったら話題が変わってしまう。 (エラックの続きは必ず書きますのでちょっとお待ちを)

という人が大半でしょう。 え~、つまり今日は教室で悲願?だった 防音室の移動を決行したのでありました。 足掛け6時間くらいやってましたが 何とか無事?に防音室(YAMAHAアビテックスミニ) の移設が出来ました。 業者さんに頼むと解体と組み立てで136.500円! わずか2~3メートル動かすだけでそりゃたまらん、 という事で夫婦でやることに… 手探り半分だったけどなんとか形になり、一安心。 問題だった煙感知器の配線処理は事前によっしーの妻がやって成功。 そしてもうひとつ問題だったエアコンの取り外しは 友達(近所の内装屋さん)が来てやってくれました。(感謝!) お陰で移設出来、教室には広~い空間が生まれたのでありました。 さっそくオーディオ三昧? いえいえ、明日は一日掛けてかたづけです。 不要な物を処分して、一部は自宅に移動して… ああ、考えただけでも大変そう。(笑) しかし、おかげさまで教室の更なる発展の目星が付いてきました。

(まあそりゃ二次的な物ですが。あくまでも仕事場なんで…) 取り敢えずコンコルド105は今日も朗々とBGMを 奏でて作業効率を良くしてくれました。 そうそう、今日は「チキンライス」を繰り返し掛けてました。 なんか僕にはとても良くわかる曲です。 しかし、疲れた… (続く)

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|