|

子供が成長して多少楽になるかと思ったら お犬様の登場で調子が狂い勝ち。 音を出そうかな?と思ったら犬の調子が悪いみたいで 心配して過ごす。 ま、どうやらすぐ直ったみたいで一安心。 その間、LPのクリーニングなどに励む。 そして綺麗になったディスクを、またしてもSL-7に載せる。 何かあって(犬も子供も気まぐれだ)席を外さなければならない時、 フルオートプレーヤーは大変安心。 それはさておき針をまた換える。 純正のP202Cに戻してみたのだが、針先はまだいけそうだ。 ただ、気のせいかダンパーが心配?。 気にし出すときりがないので、これもどんどん使わせてもらおう。 当たり前だけどカートリッジを換えると音はどんどん変わる。 SL-7にP202Cはさすが純正組み合わせ。 破綻がないというか何というか、テクニクスらしく描写は正確。 もう少し脂っ気が欲しいと思ったのは最初のウチで半日もすると やおら好調になる。 それは良いけれど、このプレーヤーホントに立派。 リニアの威力か、あるいはダストカバーに組み込まれたスタンパーも良いのか、 驚きつつもやるせない気持ちになる。

再びラックの上にきちんとセット。 更に徹底して、ということでTAOCのインシュレーターを使い 純正インシュレーターを避けて三点支持で置く。 そうするとどうなるかというと、 音の切れは更に良くなる。 一番わかりやすいのがスクラッチノイズで プチっという音の立ち上がり立ち下がりがかなり違って聞こえる。 車窓に現れる電柱が後方に消え去る速度が速くなったみたいな 感触と思って貰えると良いかも知れない。

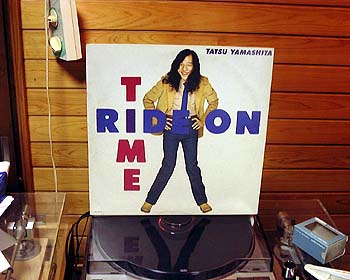

結局SL-7にはTM14をつけて聴いていることが多い。 このカートリッジ、ボテッとした感じというかなんというか…。 たまらない味わいを持っている。 あまり気負わずに、GTの上にSLを載せて使っているのが現状。 掛けるレコードだが、相変わらず新譜には縁がない。 かみさんが持参した、懐かしのレコードを掛ける事が多い。 盤のコンディションはまちまちで、何の問題もない物もあれば 写真の達郎さんのLPみたいに、哀れカビが生えていた物もある。 得意の水洗いで大抵の汚れは落ちるし、カビも軽傷なら大丈夫。 ところでSL-7ってバッテリードライブが可能だとか?。 電池を繋げても動くのかしら?。 それで更に音が良くなったりすると面白い。

スピーカーフルテスト?。

この場所を使えるようになってから半年以上経つが こちらではオーディオを真面目にやっていない。 まず、防音室(アビテックス4.3畳)の中のオーディオ。 ここにはコンコルド105を用意してスタンドを自作するなど色々やったが 音はどうにも良くならない。 駆動系は最初がPRA-2000+HMA-9500Ⅱ。 最近はA-10Ⅲ。 CDプレーヤーがCD-10、あるいはCDP-777ESA。 良く言えば往年の名器達だが、結果は芳しくない。 で、さじを投げた?。 次に防音室外のスペース。 ここはマンションを手に入れて最初に試したが それこそどうしようもないという感じだった。 マンションは国道一号線沿いに建っている上に 通りに面した部分は全てガラス。 車の騒音はひっきりなしに入ってくる。 オーディオの音はそれにかき消され…、というのが 最初の実験の時の結論だった。

は使い物にならないのか?。 7ヶ月振りに考えてみた。 (続く)

慣れというのはあるもので、 半年の間に外来騒音というか暗騒音にも 随分慣れた。 それに煩いとはいっても、もちろん室内での会話の 妨げになる程の事はない。 第一印象があまりに悪すぎてその後の カットアンドトライを放棄してしまったのではないかと反省。 (多少はやったけど…) やっと時間も取れたので、上記のごとくスピーカーを 並べて再挑戦してみる事にした。

物置からJA-S71というビクターの古いプリメインアンプを 引っ張り出す。 他にもアンプはあるのに何故?、というと トーンコントロール、ラウドネス、ハイカット、 ローカットフィルターと豊富に付いているのがこれだけだから。 そんなものが無くても大丈夫にしなくてはいけない というのも正論だけど、車のノイズでまっ先に打ち消されるのが低域。 これに対抗するために必要かと思って、この古いアンプを引きずり出した。 それでなくてもネッシーなどは低域ダラ下がり。 ケースバイケースで電気的な補正も要らない事もあり得るが、 この場合は必要と予想する。 だからどうしてもJA-S71を使ってみたかった。

それだけが心配だったが、取り敢えずOK。 初めはネッシーを繋ぐが、こちらも寝ていたので、 しばらくヒートアップを兼ねてCDを適当な音量で掛け続ける。 しかし、まあ、この時鳴っている音というのは ホントに安いラジオ並…といってはラジオに失礼かもしれない様な音。 時間が進むに連れて、高域の美しさみたいな物は出て来るが、 中音域はやせ細り、スリムを通り越して栄養失調を感じさせてくれる。 ラウドネス及びトーンコントロールで低域の量はアップ出来るが 質が伴わないというか何というか…。

8㎝×4本のマトリックススピーカーを繋いでみる。 これは昔29インチのTVの下に敷く形で使う事を想定して作った物で、 FE-87を使用している。 こちらはどうかというと、ネッシーよりバランスは整っているが 鮮度は著しく低下。何を言っているのですか? と突っ込みを入れたくなる音だ。 まあこれは無理もない所もあって そもそもこのスピーカー、上にTVが載っているのといないのでは 随分音が違う。(今回は勿論TV無し) ただ、ちょっと驚いたのは8㎝ユニットでも約30畳の中で 遠くまで音を飛ばす事が出来るということ。 考えてみると立派である。

BGMにもならない感じだ。 やっぱりこの場所では音楽は鳴らせないのかと 顔を曇らせつつ、足は防音室に向かう。 そして、防音室からコンコルド105を運び出して 物は試しと接続してみる。 …が…、こ、これが凄かった!。 何という鳴りっぷりの良さ。何という豊潤さ。 前記二つのスピーカーを鳴らしていた時とは 別の世界だ。 何と、暗騒音は一貫してあるのに、 これだとこの場所で充分音楽が聴けるのである。 喜びと驚きのあまり、思わず飛び上がりそうになった。(!)

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|