|

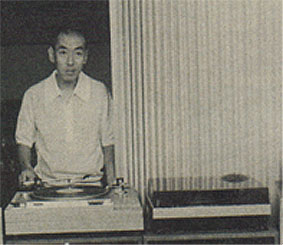

せっかくだから長岡先生のプレーヤーの系譜を辿ってみよう。 写真はスイングジャーナル増刊 モダンジャズ読本’75。つまり’74年発刊の物より転載です。

なんてことはこの際どうでも良くて(笑) これはパルコンの一戸建てに移って一年位の頃のご様子の筈。 基本的な配置はこの後ずっと変わらないのだが、 メインはFE-203×2のBH。 まだD-7の型番が付く前の物。 サブでUP-203のバスレフが置いてある。 プリはC-3、メインアンプはTAN-8550。 お題のプレーヤーだが、これじゃあわかりにくい?。

ターンテーブルはSONYのTTS-2500。 アームはグレースのG-940。これはこの後メインアームとして 永らく活躍する。 カートリッジはテクニクスで205CⅡ。 キャビネットは積層合板。 写真だとわかりにくいが、鉛板のスライドアームベース方式が すでに採用されている。 右隣にもう一台プレーヤーがあるのだが詳細は不明。 尚、これ以前。松原団地の時代からプレーヤーは常時二台あった様子。

まだ普通のイスが使われている。 切り株の登場はもっと後。 印象的なのはやたらと写真のパネルが見える事。 当時はまだ新しい部屋の使いこなしが始まったばかりで 色々と響きが気になって対策をされていた。 後にこんな物は全て不要だったと気づかれて 除去されている。(笑)

隣のプレーヤーはよくわからない、、、と書いたら さっそくdateyoungさんからSL-1200とのご指摘を頂いた。 (ありがとうございます) そう言われればダストカバーの一部が隆起している独特のデザインではないか。 SL-1200は’73年登場。前年発売のSL-1100(¥72,000)の ローコストモデルとして¥59,800で登場。 以来延々ロングセラーを続け、MK5は現役なのだから凄い。 ついでに自作プレーヤーの方のTTS-2500だが これは’71年発売。 前年TTS-4000という上位機種が発売されているが そちらは¥65,000。ACサーボのDDだ。 2500は¥38,000。 長岡先生の《「日本オーディオ史2」によれば “アームが内周に近づくとカートリッジがハムらしきものを拾う。 しかも、33と45回転でピッチが変わる。 最初は原因不明だったが、電源を切ってもターンテーブルを 回すとハムが出るのでわかった。 モーターのマグネットが犯人だったのである。 当時、これに気づいた人はほとんどいなかったから、 のんきなものだった。” となっている。 なお、自作プレーヤーは二本アームになっているが アームの詳細は不明である。

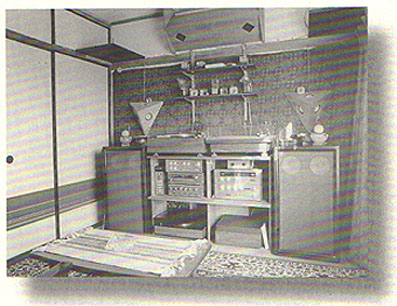

松原団地時代のシステムにも目を向けてみよう。 画像は「観音力」から拝借したもので これは今でも売っているムックだからまずいかな?。 ま、宣伝と言うことでお許しを。 読みたい人は音楽の友社さんにお問い合わせを。 しかし、まあこの画像だけでもチェックポイントは色々ある。 取り敢えずプレーヤーだが、三台納まっている。 一つはコンダクトのベルトドライブ(MU-41とは違う物なのだろうか?) それからトリオのベルトアイドラー(恐らく’69年発売の400M)、 もう一台は不明みたいだ。 アームはグレース他、と言うこと。 (G-540だと面白いんだけど、、、) プレーヤーの天板はコタツ板を切り抜いて重ねて30㎜厚とした物 らしい。当時のコタツ板は高圧プレスの合板で比重が1,0より大きい やたらと丈夫な物があったと言うことだ。 生活の知恵というか、時代を感じさせると言うか、、。 僕も贅沢言わないでコタツ板を探してくる事にするか?。 メインスピーカーはやっぱりBH。 FE-203のサブコーンをカミソリでカットした物を使用。 天井近くに目をやると、自作コーナーバッフルSPがあるし、 自作壁掛け式アンサンブルタイプのSPも見える。 三角ピラミッド型の物はFE-103×3使用でこれはスコーカーの 役割?。 その下にはガラスの灰皿に5HH17を上向きに仕込んで その上にポールを吊った(ディフューザー代わり?) 無指向性ツイーターというのもある。 当時は先生も暇だったみたいだが良いことだ。 そんな時代に日本も戻らないだろうか?。

ところで拙宅の音のお話を少々。 先日来、どうも納得出来る音が出ていなかった。 原因は?というと思い当たるのは模様替えしかない。 オーディオ装置の置き場を従来より90度変えてみた事が凶と出ていたようだ。 そこで取り敢えずスピーカーだけ元の位置に戻す。 嘘のように昔の音が帰って来た。 ホッと一安心。これで良いのだ。 やっぱり何年も掛けて詰めてきた物をいじると あんまり良い結果は生まないようだ。

考えてみるとこれが初めての客観的試聴かもしれない。 やっぱり馴染んだ状態で聴かないと、本当の事はわからなくなる。 現時点での結果から言うと、これはやっぱり耽美的というか 独特の美しさを持った音だ。 あくまでも控えめ。 前へ前へとせり出して、せり出しすぎて聴き手を疲れさせてしまう音とは対極にある感じ。 右の耳から左の耳へと音が抜ける、と言ったような表現は 苦手というより全くする気配がない。 それでいてよく聴くと、繊細微妙な表現は抜群で 細かい音まで徹底的に拾い上げている。 押し出しは感じられないが歯切れも良好。 ただし、それをこれ見よがしに見せつけるどころか そっと背後に隠してしまうような仕草さえする。 “そこに良い物があるんでしょ?。それ見せて下さい。”と お願いすると、“いえいえ、、”とか言って照れ臭そうに仕舞ってしまう?。 お陰でこっちが“見せて下さい”、と言ってどんどん向こうに にじり寄って行く。そんな聴き方に終始してしまう。 これって想像なんだけど、もしかすると江川先生とか 好まれる音傾向なのではないだろうか??。

やっぱり夏は暑い。(当たり前だっちゅーの!) こんな時はMU-41+G-540+ZYXの音はありがたい。 これで弦やピアノをひっそりと、、、 そう、隣室の窓が開いていても隣の家のおじさんが 音を立てて窓を閉めたりする事の無い位の音量で掛けるのが 正しい行き方だろう。 たまゆらの、、、という言い方がぴったりの音を楽しむ。 1/f揺らぎがあるのか、あるいはワウフラの効果か?(笑)、 心が和む。 盛夏にはぴったりの音かもしれない。

上方から見たプロポーションはなかなか良いと思う。 ただし、このサイズだとSAECの506/30みたいな ちょっと長めのアームを付けるとお尻がはみ出してしまう。 これは致し方ないか。 キャビネットの高さはもう少し低くて(薄くて)良い。 その点はちょっと残念だ。 作り直す時は高さ(厚み)には気を付けよう。

夏はやっぱりオーディオには不向きな季節だと思う。 音を出せる時間があっても、何となく敬遠したくなる。 そこで工作。 これは多少マシな気がする。 夏休みに工作に走った方が良いのは子供だけではない。 更にもう一つ。夏に向くものがある。 何かと言えば読書である。 読書は秋という説もあるが、暑さを感じながら 蝉の声を聞きながら畳の上でする読書というのは 独特の魅力がある。

内容からすると2000~3000円付けても良いのでは無いだろうか。

話しはあちこち飛ぶが、今回は良い恥さらしのお話。 いや、G-540のラテラルバランスの事だ。 これまでの画像をご覧になっていた方の中には お気づきの方もいらしたと思うが、実に妙な方向に取り付けて しまっていた。 ま、これには軽い訳もあって、手に入れた時が そのような状態だったことが一つ。 それと、参考に見ていたG-545(540の後継機種)の 写真ではラテラルバランスのバーがやはりアームに向かって 左に取り付けられていた。 それで同じようにしていたのだが、545はS字で右に重量が 偏っている。それを補正するためにバランスは左に取り付けられる。 これは正解である。 しかし、540はJ字なのである。 この場合は当然ながらラテラルバランスを取る物は 右側に取り付けられるに決まっている。 そんな事に気が付かないとは、さすがよっしーは大物である?。

取り付けられた。 どー考えてもこれが正解である。 調整の仕方は当てずっぽうだが、ラテラルウエイトを 目盛り0の位置に合わせた状態でアーム全体の0バランスを取る。 その上でL字型のパイプの突き出し量を調整して 右にも左にも流れない位置を探る。 ピタッと制止した位置でラテラルウエイトを針圧位置 (ZYXの場合は2gなので、2の位置)に進めた上で メインウエイトを動かして針圧2gを確保。 これで良いのかな?。

故に針圧計は必需品。 僕は元々テクニクスの電子針圧計 SH-50P1を常用しているから苦にならないが 面倒と言えば面倒だ。 それでも、個人的にはこのアームの佇まいはこのアームの佇まいで好き。 アームリフターも無い、シンプルな造り。 これはこれで好きな路線だ。 幸いと言うべきか、WE-506/30でリフター無しの生活に すっかり慣れ親しんで?しまったので楽勝で取り扱える。 怪我の功名というべきかしら?。 何でも物事はトータルで考えなければいけないから、 誤解の無いようにお読み頂きたいのだが、 基本的にはアーム周りなどは余計な機能が付いていない方が 好ましいと言う考え方は確かにある。 ステレオ誌’84年1月号に読者の方のSMEアームの改良と言う記事が 紹介されている。 この時俎上に上がったのが3009で、内部配線の交換等が 行われているのだが、事の発端は分解して磨いた際の アームリフターの取り付け忘れだったと言うから面白い。 ちなみにアームリフターが無い状態にしただけで 定位と音像がはっきりくっきり。音場の見通しも良くなり 奥行きも出てきたように思えた、とのコメントがある。 自分では試した事が無いので責任は持てないが ちょっと頷けるお話ではある。 だからと言ってSMEのあの美しい佇まいを積極的に壊そうとは 個人的には思えないのだが、リフターを外してみるだけなら 割と容易に実験出来る事だから、やってみる価値はあるのかもしれない。 (持っていればとっくに試しているけど、SMEなんて持ってないも~ん。笑) ま、くれぐれも念の為に申し上げますが、それぞれのアームに それぞれの考え方あるので、オリジナリティを損なうのは良くないという 考え方もあります。あくまでも一つの挿話と思ってくださいね。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|