|

�X�^���h�쐬�����A���ЂƂ͂��ǂ�Ȃ��B ����A��邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ̂����A�����̂���}���V�����̕��� �ޗ����̑���u���Ă���̂ŁA�����܂ōs���Ȃ��� ��Ƃ��o���Ȃ��B �ʂɍs���ςނ��Ƃ����A�钆�ɉƑ���u������ɂ��� �ʑ�֍s���݂̂͜���B �܁A�ڂ��ڂ����܂��B

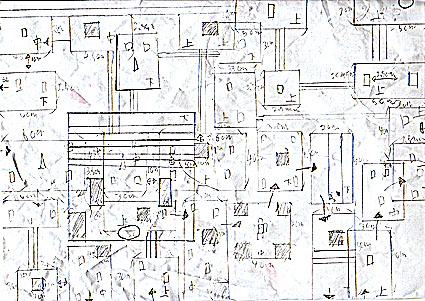

�ċx�݂̍H���̎��ɂ��ĐG�ꂽ�B ����낤���H�ƙꂢ�Ă����̂� �g�X�s�[�J�[�X�^���h�Ȃ�ėǂ���Ȃ��H�h�� �ӂ��Ă݂��B �ł��A���ꂾ����o���Ȃ����Ⴂ���Ȃ����� ����Ȃ��H�A�Ƌt�ɓ˂����܂�Ă��܂����B�i�j �ŁA��̐}�́i���Â炢�Ƃ͎v���܂����j �オ������[���X�s�[�J�[�X�^���h�̔�}�B �ŁA�����q���̍H��̐v�}�B ���̕������ȒP�Ȃ̂ɑ��� �q���̂�������H�B ������A�����H�A�Ɛq�˂Ă݂Ăт����肵���B ���낵�����G�ȕ�����낤�Ƃ��Ă�B ���̐v�}�̏ڍׂȎ�������A�A�B �p���������������̂͌������Ȃ��Ȃ������ł���܂����B�i���j

�X�^���h������x�X�Ƃ����i�܂��H�B �܁A�������Ȃ��B ������v���Ԃ�̖؍H�ŁA�������邱�Ƃ������B �����ǂ����Ȃ��Ă���̂��͌���A�A�B

�i�Ӗ��͖����A�A�A�j

���܂ɂ́H�{���̃I�[�f�B�I��M��Ȃ��ƁA�A�B ����ŁA�ƌ����킯�ł͂Ȃ��� �c�u�|�r�P�O�`�̉����s�`�n�b���s�h�s�d46PINN�����Ă݂��B �ƌ����Ă��蕨�Ȃ̂ł��B�i���j �{���R�����Z�b�g�Ȃ̂����S�ł��肵���B �P���ɍl���Ă��s������ɂ��邩���ɂ��邩�B �X�ɃX�p�C�N���g�����g��Ȃ����B �I�}�P�ɂR�_�x���Ƃ��邩�S�_�x���Ƃ��邩�A���F�X�ȑg�ݍ��킹�� �l������B���͂��ꂼ��Ⴄ�������A�ʂ����đS�Č��؏o���邾�낤���H�B �ŏ����r�P�O�`�̋r�̉��ɂs�`�n�b�����Ă݂��B �����A����͉��ȑO�Ƀ��b�N�X�̓_�Ŗ�肠��B ����ɑS���������Ȃ肷���āA�����ɂ����������Ȃ��B

��芸�����s�������B�ŏ��̓X�p�C�N�����Ă����� ���ЂƂp�b�Ƃ��Ȃ��̂��O���B ���͕ς�����̂����A���͂��̓������ɑ��̎�������Ă��܂����B ������ڍׂȂ錟�Ƃ͌����Ȃ��B ���������ɂ߂���������A���̎��͂����Ɖ䖝�� ���̕��������������Ă݂Ȃ��ƈ�ʃs�[�v���ɂ͂킩��ɂ����B �̂ɂ����͂������Ă���̂����A���̓����ǂ����Ă� ����Ă݂��������������B �����ƌ����������̖͗l�ւ��Ȃ̂ł���B

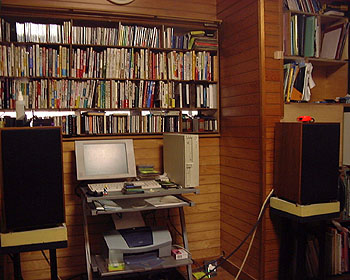

�����A�����܂ł��}�C�i�[�`�F���W�ł����đ啝�ȕύX�� ���ė��Ȃ������B �������A���̓x�s�A�m�������}���V�����Ɉڂ�ƌ������Ƃ��L��A �������Z�l�{�ӂ̎g�������o����悤�ɂȂ����������� �}�C�i�[�`�F���W�Ȃ�ʃ��f���`�F���W�ɒ��킵�Ă݂邱�Ƃɂ����B �ڂ������������Ă��A�N�����l�̕����̎g�����Ȃ� �����ė~�����邩�A�ƌ���ꂻ�������犄���B �v������X�s�[�J�[�̈ʒu��ς����B �ꏏ�ɋ쓮���u�������Ă������B ����܂ł̏���A�u���ꏊ���X�O�x�ς��Ă݂��B

��������Ȃ��B �����A�C���]���͕K�v�B ���Z���̕������邱�ƂȂ���A���̕��Ɋւ��Ă� �ŋ߂�������Ǝϋl�܂�C���������̂����s���鎖�ɂ����B �ŁA��Ǝ��̂͂܂��܂���邱�Ƃ��c���Ă���̂��� ���̕����ǂ����H�B ���R���������ς��B������ǂ��������ς�����B �ȑO���o������̂Ȃ����Ă݂������� �w�ʂ̕ǂ���X�s�[�J�[�𗣂��Z�b�e�B���O�������o���������傫�����낤�B �ǂ��烍�W���[�X�̃t�����g�o�b�t���܂ł̋��������X�O�p�B ���A�o�b�t������v����U�O�p����Ă����Ԃ��B ����ŃX�s�[�J�[�t�����g�o�b�t�����烊�X�j���O�|�C���g���� �Q���[�g���B���E�X�s�[�J�[�̊Ԋu�͎�芸�����P�C�T���[�g���B ���o�̉e�������邩������Ȃ����A����̓W�J�������� �[�����ɕς��B �����A������������͖̂T�ᖳ�l�Ƃł����������悤�� �ቹ�̓W�J�B �\�t�g�ɂ���Ă͋��|��������H�B ���̓��C���A���v�̂g�l�`�|�X�T�O�O�����܂Ŏ�Ɏg���Ă��� �ŏ����^�����n�g�ς݁i�R���f���T�[�ތ����A�����[�����A �d���P�[�u�����X�T�O�O�U�Ɠ��������̕��Ɍ����j������^�ւ� �����ւ��Ă���B ����������Ă���̂��H�B�ʂĖ��r�P�O�`�̉��̂s�`�n�b�� �����Ă���̂��H�B �������ǂ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A �����������Ă���̂�����ǂ����낤�B ���Ă��āA���ꂩ�������̋l�������Ȃ��ƁA�A�A�B

�O���[�X�f�|�T�S�O�o��B

�ƌ����Ă����ȕ��͎g��Ȃ���������B �����A���R�[���ƖȖ_�B�ܗk�}�B �g���Â������u���V�ŏ[���B �������A�J�[�g���b�W�̃R�l�N�^�[�̂� �ɁX�����̃s�A�m�R���p�E���h�Ŗ������B

�O���[�X�����B

�N���[�����b�L�̋P�����A�A�[���t�F�`�ɂ͂��܂�Ȃ��H�B ���āA���̃A�[���A�O���[�X���̃W���o���T�|�[�g�B �a���͂��������̂��A�킩��Ȃ����Â��A �����������O�Z���[�ł��������B ��ɂr�������ꂽ�A�f�|�T�S�T�A�T�U�T�Ȃǂ��o��B ����������O�Z���[�ƂȂ����B �����ƍl���Ă��R�O�N���炢�O�̕��Ȃ̂��� ���̊��ɂ����낵���Y�����ƌ�����B

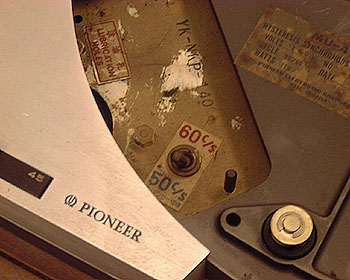

�Ƃ���ŃO���[�X�̂f�|�T�S�O�Ȃ���ǂ����痈���̂��H�B ���͖^�I�t�ɂ��v���[���[�������߂Ă�������B ���[��[���͂����~�߂悤�Ǝv���Ă���̂��� �A�[���t�F�`�ɃA�[�������߂����Ƃ͍��Ȏ��B ����Ɉꎮ�܂Ƃ߂Ă��b�c�ꖇ�����炢�̒l�i�������B�i���j

����Ȃ�ɉ���Ă͂������A�悭�悭����������[���v���[���[���B �P���^�[���e�[�u���ƃA�[����{�X�Ƃ������`�L���r�� �[�߂Ă���B �O���[�X�f�|�T�S�O�͉����̃Z�J���h�A�[���̈ʒu�ɔ[�܂��Ă����B ���C���A�[���̈ʒu�ɂ���̂��r�n�t�m�c�ƌ������[�J�[�H�� �r�s�|�P�S�Ƃ������B ����ɂ��Ă͏ڍוs���B

�p�C�I�j�A���̃x���g�h���C�u�ƌ������Ƃ͂����ɂ킩�������A �^�Ԃ��O�ɂ�������Ă��Ȃ��B �H�A�Ǝv���Đ������߂������A�J���Ă݂��牽�����N�̃x�X�g�Z���[ �l�t�S�P�ł͂���܂��B �������Ȃ��������͂܂��܂��C�s������Ȃ��H�B �ꉞ���������f�U�U�N�Ƀp�C�I�j�A���o�k�|�S�P�ƌ����v���[���[�����Ă���B �ʏ��}�i�C�^�^�ƌĂ��Ɠ��̃X�^�C�������邱�ƂȂ�����e���[���������ŁA ���[�J�[���v���[���[�V�X�e�����}�j�A�ɔF�m������Ƃ��� ���j�I�������ʂ�������i���B �o�k�|�S�P�o��ȑO�͒P�i�̃t�H�m���[�^�[�ƃA�[���� ���C�ɓ���̃L���r�l�b�g�ɑg�ݍ�������v���[���[���g���̂� ����܂ł͏펯�������B �f�U�W�N�ɂ���p���f���A�o�k�|�S�P�`�i���S�X�C�T�O�O�j���o�ꂵ�Ă��邪 ����ɂ͎��ɗl�X�ȃo���G�[�V�������������B �o�k�|�S�P�`���J�[�g���b�W���X�Ƃ����o�k�|�S�P�b�i���S�T�C�T�O�O�j�B �S�P�`�̃L���r�l�b�g�����̃v���[���[���j�b�g���o�t�|�S�P�`�i���S�R�D�T�O�O�j�B �o�k�|�S�P�b�̃L���r�l�b�g�����̃v���[���[���j�b�g���o�t�|�S�P�b�i���R�X�C�T�O�O�j�B �����āA�A�[�������B�p�l���E���̃A�[�����t���������J�b�g���� ������P���t�H�m���[�^�[���l�t�|�S�P�i���Q�T�C�T�O�O�j�Ƃ����킯���B �i�ȏ㎑���́u�����S�j�̓��{�I�[�f�B�I�j�A���Q�v�� �Q�Ƃ����Ē����܂����j �O���[�X���f�|�T�S�O�����̍��̐��i���낤����A��͂肱�̃v���[���[�� �f�U�O�㖖�̕����낤�B�����Ƃ��Ă͑����}�j�A�b�N�ȕ��������Ƒz�������B �L���r�l�b�g���s�̕i���낤���A���ꂱ�����̕s���B �o�k�|�S�P�V���[�Y�ɑ��������A�}�i�C�^�^�̃L���r�l�b�g���B �e�p�[�c���O���ăL���r�l�b�g�����������������ƒ��߂Ă݂�B �ʐ^�ł͂킩��ɂ�����������Ȃ����A�����������S���\��t���Ă���B ����͂����ƃI�[�i���[�ォ��t�����̂��낤�B �A�A�A�Ƃ������ƂŁA�{���̓O���[�X�̃A�[���������O������ �e��S�~�ɏo���Ă��܂�����ł������̃v���[���[���� ����Ό���ق��̂Ă�ɂ��̂тȂ��C�����ɂȂ��Ă��Ă��܂��B ��芸�����ꂽ�x���g�����ł����悤�B �f�U�O�r�̉��������ł͂Ȃ����B �����Ƃ��A��ԕ|���̂͂��̉��������ǂ�������ǂ�����̂��A�A�A�H�B ����A�����b���ł͖����̂ł���A�A�A�B�i���j

�����͂�����ł��B ���L�̂l�d�m�t�ցB �\���ցB

|