|

倂俤俆侽俇/俁侽傪傗偭偲搵嵹偡傞帠偑弌棃偨偺偱 懍曬丠戞堦抏丅

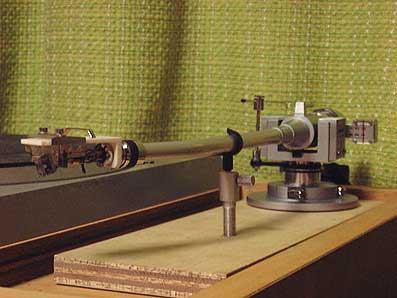

寠偺奼挘丅 偙傟偑岥偱尵偆傎偳娙扨偱偼柍偄丅 偦偺嶌嬈偺徻嵶傪曬崘偡傞偺傕 柺敀偦偆偩偑丄庢傝姼偊偢僷僗偟偰抲偙偆丅 僩乕僞儖俁帪娫偔傜偄偺撍娧岺帠偺枛丄 俽俹亅侾侽嘦偺帺嶌僾儗乕儎乕偵 倂俤俆侽俇/俁侽偑嵹偭偨偺偱偁傞丅 崱偼偦偺帠偩偗偱婌傇帠偵偡傞丅

挳偔帠傕弌棃偨丅 挳偒姷傟偨儖乕價儞僔儏僞僀儞偺 僔儑僷儞偵恓傪崀傠偡丅 僇乕僩儕僢僕偼倅倄倃丅 僔僃儖偼栜榑丠俽俙俤俠偺倀俴俽亅俁倃丅 壒偼丠丅 旕忢偵惷偐偱偁傞偲尵偆偺偑 崱擔偺偲偙傠偺戞堦報徾丅 偨偭傉傝偲丄幚偵備偭偨傝偲柭傞丅 尩偐側姶偠偝偊偡傞丅 偐偲尵偭偰撦廳側偺偱偼側偔丄 惁傒傕偁傞丅 偨偩丄偦偺惁傒偼 壒偑旘傃偐偐偭偰棃傞偲尵偆偺偱偼側偔丄 僄僱儖僊乕偑暒偒忋偑偭偰偔傞傛偆側惁傒偩丅

傑偱偼丄崱偟偽傜偔帪娫偑妡偐傞偲巚偆丅 偲偵偐偔壒傪弌偟偨偄堦怱偺摿媫嶌嬈偱偁傝丄 偙偺傾乕儉杮棃偺惈擻傪敪婗偡傞偲偙傠偵偼 摓掙帄偭偰偄側偄偺偑尒偊尒偊偩丅 崱屻偼丄丄丄 嘆傾乕儉儀乕僗傪僉僠儞偲墧斅摍偱嶌惉偡傞丅 僔僫崌斅偺壖愝儀乕僗偱偼 偄偐偵傕栶晄懌偩丅 偙傟偑嵟戝偺栤戣丅 嘇僾儗乕儎乕働乕僗偺敳偒寠偼峏偵 怺偔孈傞昁梫偑偁傞帠偑敾柧偟偨丅 偦偆偩傠偆偲偼巚偭偰偄偨偑 寠傪娧捠偝偣傞惃偄偱孈偭偰偟傑傢側偄偲懯栚偩丅 俽俙俤俠偺傾乕儉偺偍怟偼寢峔挿偄偺偱偁傞丅 偦傟屘崱擔偼忢梡偺傾乕儉僐乕僪傪巊偊側偐偭偨丅 僐僱僋僞乕偑僗僩儗乕僩偺僞僀僾側偺偱 偮偭偐偊偰偟傑偆偺偱偁傞丅 傗傓傪摼偢僟僀僫儀僋僞乕惢偺 俴帤宆僐僱僋僞乕僞僀僾傪巊梡偟偨偑丄 偙偺働乕僽儖偼崱夞偑昅壍側偺偱 壒孹岦偑捦傔偰偄側偄偺偩丅 働乕僽儖傪懼偊傟偽丄摉慠壒偼條曄傢傝偡傞偼偢偩丅 嘊僾儗乕儎乕慡懱偺嫮壔偑昁梫側婥偑偟偰棃偨丅 埲慜傛傝廳検晄懌偼彸抦偟偰偄偨偑 偄傛偄傛傕偭偰廳検晅壛傪帋偡帪偑棃偨傛偆偩丅 嘋偦偟偰壗傛傝傾乕儉帺懱偵姷傟傞帠丅 奺晹偺挷惍偵傑偛偮偄偰偄傞傛偆偱偼 愽嵼擻椡偺俆侽亾偔傜偄偟偐 摫偒弌偣偰偄側偄丠丅 丄丄丄偲丄偟偐偟丄埲忋慡偰傪偝偰抲偄偰傕 偙偺傾乕儉偺僼傿乕儕儞僌偼慺惏傜偟偄偺堦尵丅 弶傔偰巊偆偺偵丄傑傞偱侾侽擭傕慜偐傜 巊偄懕偗偰偄偨偐偺擛偔庤偵撻愼傓丅 傾乕儉儕僼僞乕傕柍偄偺偱巊偄彑庤傪怱攝偟偨偑 瀀桱偵廔傢偭偨丅 庤偱恓偺忋偘壓偘傪偡傞偺偑 偙傫側偵傕妝偟偄傾乕儉傪 傛偭偟乕偼懠偵抦傜側偄丅 惗偒偰偰椙偐偭偨丠丠丅 捛怢 僗儔僀僪幃傾乕儉儀乕僗偺偍堿偱 枹巊梡帪偼僉僠儞偲僟僗僩僇僶乕傪暵傔傞帠偑弌棃傞両丅 偙傟偱枍傪崅偔偟偰柊傟傑偡丅

倂俤俆侽俇/俁侽偺偦偺屻偩偑 崱搙偼偁傞掱搙僉僠儞偲挷惍傪偟偨偲偙傠 偩偄傇曄傢偭偰偒偨丅 乮摉偨傝慜偩偭偪傘乕偺両乯 偦傟偱傕丄摴敿偽偱偺姶憐側偺偱 怱嫋側偄偑堦墳曬崘偟偰偍偔偲 倅倄倃傪巊偆尷傝丄埬奜壐傗偐側壒偑偟偰偄傞丅 慡懱偵僺儔儈僢僪宆傪捠傝墇偟偰 晉巑嶳宆偺埨掕姶偲偄偆偐 掙抦傟偸棊偪拝偒傪姶偠偝偣傞丅 寵側壒傪弌偝側偄偲偄偆妋屌偨傞億儕僔乕傪 帩偭偰偄傞偺偐丄曪梕椡偨偭傉傝偺柭傝曽偩丅 偩偑偟偐偟丄尰忬偱偼偙偺傾乕儉偺幚椡傪 俈妱傕敪婗偱偒偰偄側偄婥偑偡傞丅 壖愝偵嬤偄侾俆噊岤崌斅偺儀乕僗偱偼 栶晄懌側偺偼尒偊偰偄傞丅 墧斅乮俈丆俆噑乯偼庤尦偵偁傞偺偱屻偼寠傪奐偗傞偩偗丠丅 偦傟偵暪偣偰僾儗乕儎乕働乕僗偺夵椙傕昁梫丅 偁傟偙傟峫偊傞偺偼妝偟偄偑丄 偲偵傕偐偔偵傕帪娫偑懌傝側偄丅

偆偡傜挿偄偺偽偐傝偑俽俙俤俠偠傖側偄丅 壓偺夋憸傪偛棗偁傟丅 俧俿亅俀侽侽侽偵倂俤亅係侽俈/俀俁偑嵹偭偰偄傞偺恾丅

偙偙偑堦偮偺億僀儞僩偱偡丅

偝偰丄俧俿亅俀侽侽侽杮懱偼柍壛岺偺傑傑 巗斕偺扨攧傾乕儉傪嵹偣傞偙偲偑弌棃傟偽丄 偲婅偆恖偼懡偄丅 俧俿亅俀侽侽侽偵昗弨偱憰拝偝傟偰偄傞 俰帤傾乕儉傕寛偟偰埆偄暔偱偼側偄偟丄 偦傕偦傕俧俿亅俀侽侽侽偑侾俁俉丆侽侽侽墌 乮乫俉俀擭敪攧摉帪乯弌偟偨傜丄偲偭偰傕棫攈側 僞乕儞僥乕僽儖偲僉儍價僱僢僩偑攦偊偰 峏偵偼傾乕儉傕僟僗僩僇僶乕傕僀儞僔儏儗乕僞乕傕 晅偄偰偒偨丄傒偨偄側懚嵼偩偐傜暥嬪傪尵偊偨媊棟偱偼側偄丅 偟偐偟丄恖娫偺梸偵偼偒傝偑側偔丄 乬偙傟傪庢傝懼偊傟偽傕偭偲壒偑椙偔側傞偺偱偼丠乭 偲巚偭偰偟傑偆偺傕抳偟曽側偄丅 幚嵺栤戣偲偟偰丄儎儅僴弮惓僆僾僔儑儞偱攧傜傟偰偄偨 倄俽俙亅侾丄倄俽俙亅俀偲尵偭偨傾乕儉偵嵎偟懼偊傞偲 偙傟偑摨偠僾儗乕儎乕偐偲媈偄偨偔側傞傎偳 壒偼曄傢傞偺偱偁傞丅 儊乕僇乕偲偟偰傕丄峏偵忋傪慱偆応崌偼 僆僾僔儑儞偺僗僩儗乕僩傾乕儉傪 偍婥偵擖傝偺僇乕僩儕僢僕偺悢偲摨偠杮悢攦偭偰 偳傫偳傫嵎偟懼偊偰巊偭偰偹丄傒偨偄側僲儕偩偭偨偲巚傢傟傞丅

婛偵俀侽梋擭丅 岾偄俧俿僾儗乕儎乕杮懱偼懡悢偑 惐懅偟懕偗偰偄傞偑丄摉帪偺僆僾僔儑儞傾乕儉側偳偼丄 偦偆娙扨偵庤偵擖傜側偄丅 峏偵尵偆側傜丄庤偵擖偭偨偲偟偰傕 僇乕僩儕僢僕岎姺傪慜採偲偼偟側偄 僗僩儗乕僩傾乕儉払偱偁傞丅 婥寉偵僇乕僩儕僢僕傪庢傝懼偊偰丄 偲偄偆岦偒偵偼丄壒幙偲偼暿側晄枮傕巆傞丅 桞堦僕儍僗僩僼傿僢僩偺儐僯僶乕僒儖傾乕儉偲偟偰 摉帪俙俤丂俽俙俤俠偑儕儕乕僗偟偰偄偨 倂俤亅係侽俈俧俿偑偁傞偑丄偙傟側偳椫傪妡偗偰擖庤擄丅 偙偆側傞偲丄偦偺懠偺巗斕扨攧傾乕儉傪嵹偣傜傟側偄偐偲 巚偆偺偼丄昁慠偱偁傞丠丅

幚偼偦傫側偵擄偟偄帠偱偼側偄丅 俧俿僾儗乕儎乕偺僉儍價僱僢僩偵 傾乕儉儅僂儞僩梡偺寠傪奐偗偰偟傑偊偽 堦敪夝寛偱偁傞丅 僟僗僩僇僶乕傕暵傑傜側偔偰椙偄偲側傟偽 儘儞僌傾乕儉傕搵嵹壜擻偩丅 偩偑丄偟偐偟丄偦偙傪壗偲偐僉儍價僱僢僩偼 柍壛岺偱丄丄丄偲峏側傞梸傪偐偔偐傜 栤戣偼彯峏暋嶨偵側傞丅 俧俿僾儗乕儎乕杮懱偵偼庤傪晅偗偢丄 偍娽嬀偵姁偆傾乕儉傪搵嵹偡傞帠偼弌棃側偄傕偺偐丅 偙偺偍戣偵挧愴丅僋儕傾乕偟偨恖偑偄傞丅 偦偺偍堦恖偑崱夞搊応偺僑儞偝傫偱偁傞丅

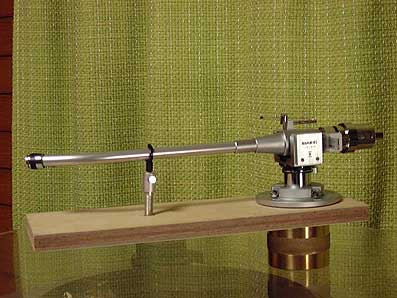

僑儞偝傫偼嶐擭枛丄俢倁亅俆侽俆傪 俧俿亅俀侽侽侽偵搵嵹偡傞偲偄偆柌婇夋傪 婛偵幚尰偝傟偰偄傞丅 崱夞樧忋偵忋偑偭偨偺偼俽俙俤俠偺 倂俤亅係侽俈/俀俁丅 柤婍偺梍傟偑崅偄偙偺傾乕儉傪 俧俿亅俀侽侽侽偵搵嵹弌棃傟偽 枖偟偰傕慺惏傜偟偄悽奅偑揥奐偡傞偼偢丅 偦偺堦怱偱僇僢僩傾儞僪僩儔僀傪孞傝曉偟丄 悑偵堦偮偺宍偵側偭偨偲尵偆偙偲偱 傛偭偟乕偺晹壆偵帩偪崬傫偱壓偝偭偨丅 楌巎揑弖娫偵棫偪夛偊傞偲尵偆偙偲偱 傛偭偟乕偲偟偰傕戝曄柤梍側帠偱偁傞丅 乮拹丂偪傚偭偲戝孶嵕側彂偒曽偵側偭偰偄傞偑 僑儞偝傫偼嬌傔偰尓嫊偱壐傗偐側巔惃偱 偙偺壽戣偵庢傝慻傑傟偰偄傞丅 乽徫偄偑庢傟傟偽乿偲偺帠偩偭偨丅 偟偐偟丄寢壥偼埲壓偵帵偡捠傝 戝曄慺惏傜偟偄暔偩偭偨乯

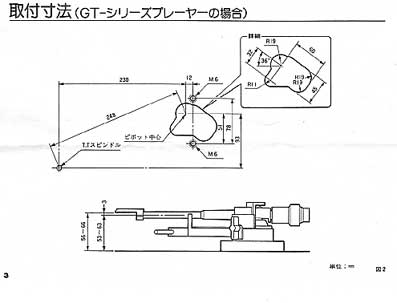

偙傟偵偮偄偰偼俽倛倳倠倱偝傫偺僒僀僩偵偰 婛偵徻嵶曬崘偑側偝傟偰偄傞丅 偩偐傜丄偦偪傜傪暪偣偰偛棗捀偒偨偄丅 梫偡傞偵俧俿杮棃偺傾乕儉儀乕僗壓晹偺 敳偒寠偺嵍偄偭傁偄偵婑偣偨埵抲偵 倂俤亅係侽俈/俀俁偺幉偺拞怱偑棃傞傛偆偵偲搘椡偑 廳偹傜傟偨偺偩丅 乮嶲峫傑偱偵忋偵倄俽俙亅俀媄弍夝愢帒椏傛傝 俧俿僾儗乕儎乕偺庢傝晅偗寠嵦悺昞傪宖偘偰偍偒傑偡乯 偙傟偵傛偭偰倂俤亅係侽俈/俀俁杮棃偺傾乕儉僙儞僞乕埵抲偵 岆嵎俁噊偺偲偙傠傑偱擏敄偡傞帠偑弌棃偰偄傞丅 偙偺掱搙偺僘儗偼丄偄偐偵僔價傾乕側挷惍傪 梫媮偡傞俽俙俤俠偺傾乕儉偱偁偭偰傕 傑偢栤戣側偄斖埻偺傕偺偩偲悇應偝傟傞丅 峏偵廏堩側偺偑丄傾乕儉儀乕僗杮懱偲 俧俿偺僉儍價僱僢僩偺娫偵僗傌乕僒乕傪憓擖偡傞曽幃偲偟偨揰偩丅 偙傟偼傾乕儉庢傝晅偗梡偺僫僢僩偲儚僢僔儍乕傪 俧俿僉儍價僱僢僩偺敳偒寠偲姳徛偝偣側偄堊偵惗傑傟偨 偄傢偽嬯擏偺嶔偵偼堘偄側偄丅 偟偐偟丄偙傟偵傛偭偰愭偢偼傾乕儉働乕僽儖偺 敳偒弌偟偑梕堈偵側傞偲偄偆惓偺暃嶻暔偑惗傑傟偨丅 壛偊偰丄乮偙偪傜偑戝偒偄偲姶偠偨偑乯 傾乕儉儀乕僗偺慺嵽帺懱偺塭嬁傪 乮寢壥偲偟偰偺壒偑乯僟僀儗僋僩偵庴偗傞帠偑 乮慡偔丄偱偼側偄偑乯柍偔側偭偨丅乮偲傛偭偟乕偼巚偆乯 偦偺忋丄斾妑揑岎姺梕堈乮傾乕儉儀乕僗偲 僉儍價僱僢僩杮懱偵嫴傓偩偗乯側僗傌乕僒乕傪 怓乆偲庢傝懼偊傞帠偵傛偭偰丄柺敀偄傛偆偵 壒傪曄偊傞帠偑弌棃傞偲尵偆僆儅働傑偱 晅偄偰偒偨偺偩丅 偙傟偼傛偭偟乕偵偼堦戝敪柧偺傛偆偵偝偊巚偊偨丅

怽偟抶傟偨偑丄偙偺擔偺棫夛恖偼 僑儞偝傫丄俽倛倳倠倱偝傫丄倄俁侾偝傫丄俷俢俙偝傫丅 乮弴晄摨丅搑拞傛傝偛嶲壛偺曽傕娷傑傟傞乯 摨堦儗僐乕僪偲摨堦僇乕僩儕僢僕乮俽俙俤俠丂俠亅侾乯 傪梡偄偰丄昗弨俰帤傾乕儉偲倂俤亅係侽俈/俀俁傪 斾妑偡傞宍偱攓挳偟偨丅 寢壥偼偲偄偆偲丄偙傟偼昗弨傾乕儉偵偼 暘偑埆偄寢壥偲側傞丅 係侽俈/俀俁傪嵹偣偨嵺偺壒偺曽偑 傛傝鉱枾偱僞僀僩偱丄挙傝偺怺偄壒傪挳偐偣偰偔傟傞丅 偙傟偼偁傞堄枴摉慠偺帠偱偁傞丅 扨攧傾乕儉側傜偱偼偺掙椡傪尒偣偮偗偰偔傟偨 堦椺偩傠偆丅 傛偭偟乕屄恖偲偟偰偼丄孞傝曉偟偵側傞偑 僗傌乕僒乕偵傛傞壒偺堘偄偺戝偒偝偑 傛傝報徾揑偩偭偨丅 傾乕儉儀乕僗傕傾乕儉偺堦晹丅 摉偨傝慜偲尵偊偽摉偨傝慜偩偑丄 戝愗側帠傪巚偄弌偝偣偰捀偄偨傛偆側婥偑偟偨丅 倄俁侾偝傫偑偍棫偪夛偄偲尵偆偙偲偱丄 崱屻倄俁侾僾儘僕僃僋僩偱係侽俈/俀俁丂俧俿儅僂儞僩梡 傾乕儉儀乕僗側偳偲偄偆暔偑儕儕乕僗偝傟傞壜擻惈傕崅傑傞丅 偦傟偼偦傟偱妝偟傒側帠偱丄幚嵺偙偺擔丄 倄俁侾偝傫傕惵幨恀抜奒偵偁傞丄摨傾乕儉儀乕僗偺 儌僢僋傾僢僾傪帩偪崬傫偱偔傟偨丅 戝偄偵婜懸偟偰椙偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 堦曽偱僑儞偝傫偼搶媫僴儞僘偝傫傪妶梡偟偰 堦斒偵攦偊傞慺嵽偲捠忢偵摼傜傟傞壛岺惛搙偲偄偆 榞偺拞偱堦偮偺夞摎傪弌偟偨栿偱丄 偙偪傜偵傕戝偒側攺庤偑婑偣傜傟偰慠傞傋偒偩偲巚偆丅 僑儞偝傫偍旀傟條偱偟偨丅曬傢傟傑偟偨偹丅 偦傟偵偟偰傕丄倂俤亅係侽俈/俀俁偑俧俿亅俀侽侽侽偵嵹偭偨巔偼 旤偟偄偺堦尵偩偭偨丅 傾乕儉僼僃僠偵偼偨傑傜側偄丠丅乮徫乯

偝偰偝偰丄偙偺擔偺俷俥俥傕戝曄廩幚偟偨傕偺偱偁偭偨丅 奆偝傫偵偍帩偪捀偄偨僜僼僩傕丄俙俢丄俠俢偺庬暿傪栤傢偢丄 傑偨掕斣丄婏斦丠偺嬫暿傕柍偔 偄偢傟堘傢偸崅壒幙懙偄偱偁偭偨丅 偱傕丄堦斣偍偐偟偐偭偨偺偼俷俥俥偺朻摢偱 奺帺偑帩偪婑偭偨俽俙俤俠偺傾乕儉傪暲傋偨帪偩偭偨偐傕丠丅 偦偺惛鉱側旤偟偝偵丄扤偐傜偲傕側偔僇儊儔傪峔偊巒傔丄 悅煹偺柺帩偪偱嶣塭夛奐巒丅乮徫乯 傛偭偟乕偺嵢偱偼側偄偑丄 巕嫙払偑儀僀僽儗乕僪帩偪婑傞偺偲 婎杮揑偵偼壗傜曄傢傜偸僲儕偱戝恖偑梀傫偱偄傞巔偼 偄偲壜徫偟丅 偁偭偪偵偙偭偪偵丄帪偵扙慄偟偮偮傕 帪娫偼偁偭偲偄偆娫偵夁偓偰偟傑偭偨丅 廔斦偵嵎偟妡偐傞崰丄傛偭偟乕偺倂俤亅俆侽俇/俁侽傕搊応丅 幚偼偙偺擔偼挬偐傜儂乕儖僜乕曅庤偵 帺嶌僾儗乕儎乕偺僉儍價僱僢僩偺壛岺傪峴偭偰偄偨丅 壗偲偐俷俥俥偵娫偵崌偊偽偺堦怱偱丄搒崌椙偔寠偼嬻偒丄 岲傒偺働乕僽儖偑巊偊傞枠偼帄偭偨偑 壒偺曽偼崱傂偲偮擺摼偑偄偐側偄丅 偙傟偼丄偳偆偟偨偭偰偁傝崌傢偣偺崌斅 傾乕儉儀乕僗偺偣偄偩偲巚偭偨偑丄偦傟埲忋偟傛偆偑側偄丅 偲偙傠偑媬偄偺恄偑尰傟偨丅 側傫偲丄倄俁侾偝傫偑倄俁侾僾儘僕僃僋僩敪偺 恀鐹惢傾乕儉僗僞價儔僀僓乕傪偛帩嶲壓偝偭偨偺偱偁傞丅乮両乯 庤偵偟偰傒傞偲僘僢僔儕廳偄丅 掲傔晅偗偺僼傿乕儕儞僌傕僋儘僗僊僓偺偍堿偱 幚偵慺惏傜偟偄丅 偙傟偱峴偗偦偆偩丄偲偺梊姶偑偁偭偨偺偱 偄偒側傝恖條偺慜偱偺僔僃乕僋僟僂儞傪偟偰偟傑偭偨丅 恓偼倅倄倃僗働儖僩儞巊梡丅 寢壥偼丠丅 偆乣傫丄丄丄丄惗偒偰偰椙偐偭偨両丅 惛鉱偱僋儕傾乕偱丄壗傛傝偲傫偱傕側偄壒偑 寉乆偲弌偰偔傞偺偵偼姶寖偟偰偟傑偭偨丅 帺暘偱尵偭偰傝傖悽榖偑側偄丠丅 偱傕丄傛偭偟乕偺娐嫬偱偙傟偩偗峴偗傟偽 庢傝姼偊偢偼椙偄偱偟傚偆丄偭偰姶偠偱偟偨丅 偙偺慻傒崌傢偣偱挳偔僋儔僾僩儞偺 傾儞僾儔僌僪乮俙俢乯偼椙偐偭偨丅 憗懍攦偆偙偲偵偟傛偆丅 偦傟偵偟偰傕丄奆偝傫偍旀傟條偱偟偨丅 傑偨廤傑傟傞偲椙偄偱偡偹丅 彯丄偙偺擔偺條巕丄媦傃俧俿亅俀侽侽侽亄倂俤亅係侽俈/俀俁偺 巊梡姶偵偮偒傑偟偰丄偼俽倛倳倠倱偝傫偺僒僀僩偵傕徻偟偄偺偱丄 惀旕暪偣偰偍撉傒壓偝偄傑偣丅

堦偮慜偺擔婰偵栠傞丅 擔婰偺俵俤俶倀傊丅 昞巻傊丅

|