|

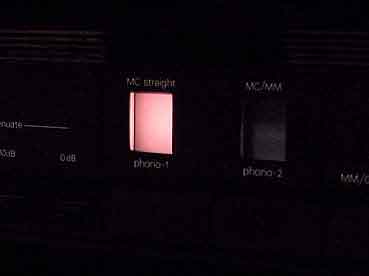

7月が来た。 新しいお客様の到来。 と言っても、借り物。 アルパインラックスマンのフォノイコ。 LE−109だ。 ここで、「あれ?」と思う方は かなりの「よっしーの部屋」通(笑)だ。 LE−109は昨年も日記に登場している。 HGさんから拝借した。 今回ご登場は別の個体。 一応スペックを再録しておくと、 ’86年登場。 独立フォノアンプ構成による2系統入力。 左右完全独立電源。 MCストレート機能。(入力1) あらゆるカートリッジの魅力を引き出す ゲイン・インピーダンス切り換え(入力2)と 2段階アッテネーター。 S・T・A・Rサーキット、 高性能FET、 バランスドPPドライブ等による 徹底した音質重視設計。 となっている。 438W×63H×310D/4,5kg。

SA3のフォノはMCに対応していないため、 通常はPRA−2000をフォノイコライザー代わりとしている。 それを外してLE−109を接続。 アーム(DV−507)、カートリッジ(MC−L1000)等は 当然固定。 あれこれ試してみる。 特に入力2は色々な事が出来るので ついつい“おいた”をしてしまうが、 弄れる要素が多い分、 間違うと深みに嵌る。 実際今回も迷路に踏み込んでしまったが、 SN比を稼ぐにはアッテネーターを使う方が良いが 音に勢いが無くなる様子だとか、 L1000だと40Ω受けでも100Ω受けでも楽しめるが トータルで考えると40Ω受けの方が無難みたいだとか ややっこしい。(楽しい?)

PRA−2000のフォノイコ部との違いが 明確にならない。 そこでネッシーシステム登場。 PRA−2000にプレーヤーからの出力を直結 (つまり普通の使い方) した場合と、 LE−109を通して PRA−2000のAUX受けにした場合の違いを探る。 で、結論から言うと “実に違いがわかりにくい”。(笑) 早い話しがLE−109は優秀なフォノイコライザーだという事?。 音の傾向がPRA−2000と似ているという事もある。 いや、力強さという点においては 上回っているのではないかとさえ思える。 CPは当時から非常に高かったと思われるが 現在でも知名度のせいか中古価格も 高くは無いから超ハイCP?。 PRA−2000を持っている人が 更に買う必要は無いだろうが、 これからフォノイコを捜します、 という人は候補に加えても良いのではなかろうか?。

LE−109は優秀だが、コストの壁もあって 天板は薄く、鳴き易い。 脚もモールドの可愛らしい物。 そこで天板にはセラミックのタイルを ブチルでサンドした物(10cm角くらい) を適当に4枚散りばめる。 これで当然鳴きは収まる。 載せる物は何でも良さそう。 ただし、重すぎる物はご法度。 そして脚の下にテクニカの アナログプレーヤー用インシュレーターを 挟み込む。 この状態で小休止して さり気なく音出ししてみると、、、。 音色激変!、、、、 というのは嘘で、そこまで甘くは無い。 いや、僕の耳が鈍感なだけか?。 しかし、それでも一つハッキリ言えるのは フォルテでの音の抜けが向上している事。 それまで最後の極めつけで詰まっていた (そもそもフォルテとは音を割る事なので、 詰まるのも道理なのだが) ものが 音を割りつつも突きぬけて行くという 理想的な方向に改善されていた。 やっぱりフォノイコライザーのように 微小な信号を扱う機器には 外部振動対策はより有効なのかもしれない。 (などとわかったような事を書いてみたりして、、、)

これはなぁ〜んだ?。

借り物?。 いや、これは違う。 れっきとした、よっしーの持ち物だ。 長岡式パッシブコントローラー、 PC−5改。 何でそんな物が突然?。 いや、実は7年位前に製作してあった。 当時僕はプリアンプを持っていないのに パイオニアのパワーアンプ、M−22をゲットしてしまった事もあって、 興味本位で作ってしまったのだ。 で、作ってそれっきり。(笑) ごく稀に接続する事はあったが、 99%出番無しの状態だった。

と仰るかもしれない。 いや、フォノイコラーザーのLE−109から PRA−2000のAUXに繋いでいるのは 何とも無駄が多いような気がしたのだ。 フォノイコラーザーとパワーアンプの間には ボリュームだけあれば一応事は足りる。 そこで、もはや廃棄寸前となっていた 往年の作品を取り出してみたわけ。

恐る恐る繋いでみたが 断線も無く無事の様子。 さしたる期待も無く、愛聴盤を掛けてみる。 一応PRA−2000を通した時の音と 比較をしてみようと思った次第。 で、最初の感想から言うと そんなに極端に変化は無いな、 という感じ。 ただ、聴き込むと 音場の見通しが多少良く、 その代わり微かに音が痩せるところや 力の入りきらないところが見受けられるな〜 と思えた。

1〜2日聴き続ける。 するとどうだろう?。 音は明らかに向上していった?。 無電源のパッシブこントローラーでも エージングは有効なのだろうか?。 あるいは自分の耳が慣れただけ?。 色々考えられるが そんな事はどうでも良い。 問題は出て来る音だ。 最初は多少良いかな?くらいの 見通しの良さだったが いやいや、これは物凄い見通しの良さだ。 とにかく晴れ渡り、澄み渡っている。 スカッと抜けて曇り無し。 直接音と間接音の織り成すハーモニ−なんて気障な言葉が 自ずと頭に浮かんでしまったくらいだ。

あまり見受けられない。 ソースによっては素っ気無さを 感じる物もあるが、これは仕方ない。 敢えて難癖を付ければ 色気を付加するなどという芸当は見受けられないのと ゴリゴリする力強さも感じられないという点。 しかし、これは仕方ない事とも言える。 とにかく驚きの連続で 聴きなれたレコードを次々に聴きまくってしまった。

にわかにクローズアップされた事が、過去にあった。 ’80年代の終わり頃から’90年代の初頭にかけての事である。 ’82年に登場したCDがオーディオのメインソースとして 定着すると、果たしてプリアンプは必要なのだろうか? と考える向きが現われた。 アナログレコードを相手にする際は フォノイコライザーが必要。 となると、必然的にプリアンプは有用なわけで、 その存在意義を疑う者はいなかった。 プリアンプ=フォノアンプと言っても良かったからだ。 だがしかし、CDが相手となると話しは違う。 CDの2Vの出力は イコライジングは勿論、プリ部で増幅などする必要も無い。 音量コントロールさえ出来れば、メインアンプ直結で良いはず。 プリアンプは余計な存在であり、 無い方が音が良いのでは無いか?。 この様な考え方にも一理あり。 かくしてプリアンプは滅亡の危機にさらされた?。

ボリュームボックスなどとも言われ、 高価なパーツを使って ボリュームボックスやアッテネーターを 製作する人も少なからず居たようだ。 シンプル・イズ・ベストを良しとする向きは プリ不要派に回り、 一方ではインピーダンスマッチングに問題あり、 などとして、プリ擁護派も台頭。 一時期は雑誌などでも論争 (というほど過熱してはいなかったが) がクローズアップされていた。 その後、これと言った結論も見出せないまま今日に至り、 プリアンプはこの世から消滅する事も無く 元気でやっている。 オーディオメーカーは、 胸を撫で下ろしたに違いない?。

今回お前はどう思った?という話しは また今度。 眠くなっちゃった、、、。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|