|

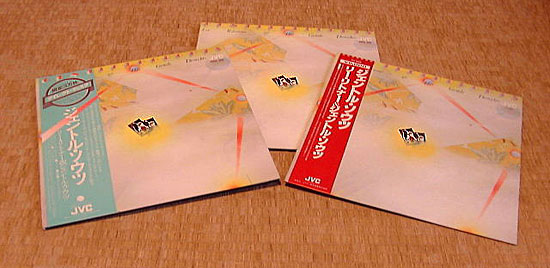

2台のHMA−9500の 内部写真。 全て、上が初期型。 下が後期型。 (この言い方が正しいとは思えないが 一応便宜的に、そのように呼ぶ) まずは電源基盤。 明らかに増えている部品もある。 コンデンサーも、 ちょっと異なっている。 上と下。 まるで間違い捜しの様?。 終始使えるアンプというのも 量産機ではなかなか無いに違いない。 意図的なものなのか、 あるいは旧来の部品の入手が 困難になった為なのか?、 今となってはわからない。 これは高周波数の 歪み調整を行なっているためなので 勝手にいじってはいけない。 なんとシャーシの穴の位置まで異なっている。 上の写真では見える穴が 下の写真では無い。 ちなみにこの穴は、電源トランスに配線を通す穴。 上がHS8401C、下が8402C。 写真をご覧あれ。 ご存知の方も多いだろう、 リトナーの「ジェントル・ソーツ」である。 ビクターが初めてクロスオーバー(死語?) に挑戦した、ダイレクトディスクとして 割りと有名な筈。 同じLPのダブリが三枚?。 実は買い漁った時はその程度の認識しかなかった。 ところが、これが微妙に違う。 一枚はVIDC-1。もちろんダイレクトディスク。 これは良いとして、もう一枚のダイレクトディスク。 これがVIDC−101。 あれれ?。 実はボロンさんに教えて頂くまでわからなかったのだが この2枚、中身が違うのである。 当然101の方が後発だろう。 1は三万枚の限定発売が謳われているのだが、 恐らく売り切れて101が後追いで発売されたに違いない。  レーベル付近をよく見ると、 幾つ目のテイクかが書かれて(彫られて?) いる。 1はA面がTAKE3 B面がTAKE2。 101はA面がTAKE1 B面がTAKE3。 それぞれTAKEが違うのである。 当然演奏も録音も違う。 どう違うのか?。 一口で言えば、101の方が 元気溌剌と言うか、全体に力が入っている。 テンポもアップ気味。 録音も、それに合わせてか、 ハッとさせる要素が多い。 しかし、どちらが好みかと言えば 1の方。 より本格的と言うか、落ち着きがあると言うべきか、、。 もちろん、この辺は好みの問題の範疇と思って頂いて 間違い無い。 どちらも、好演奏、好録音である。 最後発と思われる、非ダイレクト盤である。 VIJ-4008がレーベルナンバー。 ジャケットも、いきなりシングルジャケットに格下げ?になっている。 ダイレクト2枚が、P’77なのに対して こちらだけP'82。 約5年後の出現らしい。 考えてみると、随分息の長いLPだ。 音はどうか?。 まずTAKEだが、これはどうやらVIDC-1を元に作られているらしい。 これからしても、やはりVIDC−1が、 このレコードのスタンダードと思って良いみたい。 ただ、面白いもので、1と比べてエネルギーバランスが やや違って聞こえるから面白い。 一聴すると、非ダイレクト盤の方が力強く聞こえる。 これはこれで好ましい。 ただ、先入観があるからかもしれないが どこかギリギリの繊細さでダイレクト盤に及ばない気がする。 深い味わいに欠けるとでも言うのだろうか、、。 ま、細かい事をさて置けば、 どれも優秀なLPである事は間違い無し。 1番の問題は、よっしーは年々お疲れ気味であり、 このLPのような、元気の良い演奏には 身体が付いて行かないと言う事だろう。 最近は、とにかくマッタリしたいのである。 (おじさん臭ぁ〜い!) 一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。 |