|

Kiraさん、limitedさん、Y31さん (アルファベット順)来訪。 複数の方にお立ち寄りいただくのは初めての事。 まさに、よっしーの部屋へようこそ!である?。 アホな前振りはさて置いて、 なかなか楽しい一日でした。 主たる目的は、もちろんY31さんご自作の 砲金ターンテーブルシートの拝聴。 まずはそちらのお話から、、、。

あれやこれやで1週間が過ぎてしまい、 拝聴記も中途半端になってしまっていたが 今回はその分も取り返そうと 耳の数は一気に4倍。 なかなか厳密な試聴が出来た(かな?)。 結論から言うと やはり音の立ち上がり立下りが良くなるのは 間違い無かったようだ。 もちろん、どんなソースでも聴き込めば違いはわかろうが、 特にわかりが良いのはアタック音の多い物。 例えばバスドラの圧力などは向上。 空気の押し寄せ方が違って来る。 立ち上がりだけで無く立下りも向上するので 空気波が数珠繋がりになってしまうなどと言う事も もちろん無い。

プレーヤーはGT-2000に固定。 比較したシートはJP-501。 プリはPRA-2000。 メインは最初はHMA-9500Ⅱ改、 途中から金田式アンプ。 スピーカーはネッシーⅡ改を使用した。 GTプレーヤーのアームは、当初YSA-2を併用するはずだったが 調子がイマイチなので断念。 カートリッジはZYX、そして久々にL-1000を使用。 違いを見つける目的には この場合ZYXよりL-1000の方が、やや優位だったようだ。 SP-10Ⅱに載せた場合の変化については 日を改めて再度よっしーが探求させていただく事になる。 GTの方も、出来ればYSA-2にも参戦して欲しいものだ。

勿論そればかりをやっていた訳では無く、 あれやこれやの一日でした。 例えば、、 ①金田式アンプの拝聴。 当たり前の音が当たり前に出る、 と言った感じのアンプだが 厳しいソースに出くわしても 決して破綻するという事が無く、 これからすると我が家のHMA-9500Ⅱ改は 時にヒステリックに叫んでしまっていると 捉える事も出来そうだ?。 今回は諸事情でPRA-2000経由の音を聴いたが プリ段から、ピュア金田式で拝聴したらどうなるか?。 それは又の機会のお楽しみ。 ②久し振りにV24Cさんの自作シェルも拝聴。 ダイナベクターDV-507を引っ張り出して 23gタイプにDL-103SLを装着して拝聴したが これはやっぱり怪物シェル。 ちょっと市販のシェルでは聴けない音になる。 問題はやはりアーム?。 30gオーバーの重量をこなせるアームが どうしても必要。 そこまではちょっと、、という方には 18gタイプ、あるいは20gタイプもあります。 (頒布ご希望の方は10月12日で 申し込み締め切りとなるそうなので ご注意のほど、、) ③limitedさんが山程のカートリッジを 持って来てくれた。 この日は氏が午前中のみの参加だったので ほんの一部を拝聴するに留まったが さすがMMの魔術師?。 ボディ+針の組み合わせによる音の違いを披露して 一同を楽しませてくれた。 こーゆー体験をすると、 “やっぱりMMって楽しいなぁ~”と思ってしまいます。 時間切れが何とも残念。 今度はまたゆっくりと、、、。

皆様お疲れ様でした。 Kiraさんにはロジャースを楽しんでいただけたでしょうか?。 途中でやってしまった、 “宇多田ひかるによるロジャースの限界性能を探る旅” はちょっと喧しかったですね。 反省しております?。(笑) 皆様これに懲りず、ぜひ又ご来訪の程 よろしくお願いいたします~。

閑話休題 久し振りにジャンクのお話し。 ついこの間、ビクターのJA-S71という 古いプリメインアンプを捕獲して来た。 このアンプ、どんな物なのか?と言うと 発売は’76年(あるいは’75年だったか?) 当時84、800円。70W+70W。 同JA-Sシリーズは11、31、51、71、91 とラインナップされていて、71は上から数えて2番目の ランクの製品。 (余談だが、後に突然変異でS41と言う 前後2電源搭載の名器が生まれ S51より価格が安かった事もあって 51は早々にディスコンになってしまった。) 実は僕の最初のアンプが JA-S31だったのである。 よってこの時のJA-Sシリーズには 個人的に特別の思い入れがある。

このJA-Sシリーズも片っ端から テストに掛かっていた。 暇な中学生だった僕は 雑誌の記事など暗記するほど繰り返し読んでいたが それによるとJA-S71はシリーズ随一のパワフルサウンド。 “まるでベールをマイナス1枚被せたような、、” と長岡氏が評したアンプであった。 “ベールをマイナス1枚被せたような、、”とは いかなるサウンドか?。 耳年増の中学生マニアとしては 気になって仕方ない。 だがしかし、ただの一度も実際の音は 耳にする事も無く25年の歳月が流れたのである。

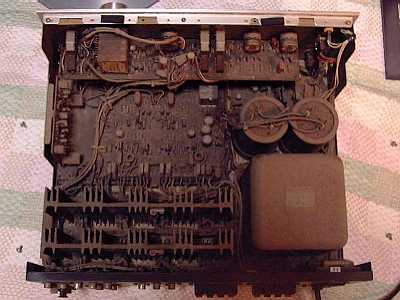

まさかいきなり完動品とはいかない。 捕獲して帰って来たは良いが 何故だか頻繁にリレーが下りて (つまり保護回路が働いて) しまうと言う状態だ。 さてさて、いかがしたものか? と言ってみた所で僕に出来るのは 接点クリーニングだけである。 スイッチ類をガチャガチャやって セルフクリーニングを試みるが 到底そんな事で解決が付く状態ではない。

あまり得意ではないが、 まずは筆と綿棒を使って大雑把に埃落とし。 次に接点復活材を使って 各種接点のクリーニングとなる。 今回使ったのは クラモリンのプロテクションという品。 幸いアンプ内部にはかなり余裕があり、 しかも各接点に直接スプレーがし易い作りとなっていたので 実に容易に作業を済ます事が出来た。 お陰でガリはあっという間に消えた。 驚いたのがボリュームに元からまるでガリが無かった事で、 それもその筈、 アルプス製の立派なアッテネーターが入っていた。 お金を掛けてくれると 音質は元より、耐久力でも差がつくものだ と感心してしまった。

結果は?。 それについては又。

ひとつ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|

お久し振りの

お久し振りの やって来ました

やって来ました

やっぱり埃だらけ。

やっぱり埃だらけ。