|

さて、JA-S71の音やいかに?。 取り敢えずリレーが落ちる事は無くなったようなので ネッシーに繋いでみる。 ソースは取り敢えずCDオンリー。 う~ん、面白い。 とても四半世紀前のアンプが鳴っているとは思えない。 くたびれた所を感じさせないのは 前オーナーの元で なんだかんだ言いながらもコンスタントに使われていたからか?。 こんな丈夫なアンプを作ってしまい、 ビクターも後悔しているに違いない。 ケイコリーが実に心地良く歌ってくれる。 JA-S31もそうだったのだが、 このシリーズはラウドネスの効かせ方がとても上手く、 小音量再生に強みを発揮する。

ちょっと気になる所も出て来る。 何と言うか、ややチャラチャラした感じが 付いて回るみたいだ?。 ソフトを次々と換えるが、 一貫して変わらない。 どうもこれはこのアンプのキャラクターのようである。 チャラチャラと言うと聞こえが悪いが 高い方に一種独特の清涼感があって 恐ろしく抜けが良いと言う方が正しいのかもしれない。 “ベールをマイナス1枚被せたような”とは 言い得て妙である。 さすが長岡先生。ただ者じゃあなかった?。 非常に良い味付けなのだが 油っこさとは無縁の世界を感じさせる。 これであと一歩、コクのような物があったらと言うのは 無い物ねだりが過ぎるのだろう。

ロジャースの方に繋ごうという話しになった。 面倒だから嫌だったのだが せっかく盛り上がって来たところだったので 重い腰を上げてみた。 さて、どうだ?。 「、、、。」 やはりキャラクターは変わらない。 だが、この味付けは決して悪いものでない事も はっきりしてくる。 例えばエコー成分のような物は 非常に上手く描き出される。 サーッと音場が広がる感じがあって 思わず部屋のあちこちを見回してしまう程だ。 ロジャース相手の場合、 もっと問題になるのは やはりウーファーの制動だろう。 ネッシーだと問題無かったが ロジャース相手だと制動力の点で A-10Ⅲには勝てないようだ。 もっともこれは相手が悪い。

かみさんがするので 今度はこっちがムキになって来る。 ついにセパレートアンプとして使ってみる事にして SA3からS71のメインインに繋ぐ。 これでどうだ?。 う~ん、あまり変わらない、、、 と決めつけるのは早計だ。 何故って、SA3がまるで暖まっていない。 そこで一晩通電しっ放しにしておいて再試聴するが やはり全体の傾向は変わらない。 ウーファーの制動力よりも 高い方のチャラチャラ感が耳に付いてならない。 ソフトによっては、 ドラムのブラシワークばかりが耳にまとわり付いてくる。 決して質の悪いものでは無いのだが アンプ全体のクオリティが高いだけに 余計に耳にさわるみたいだ。 あまり余計な事はしたくないが ここで一つの対策を施してみる事にする。

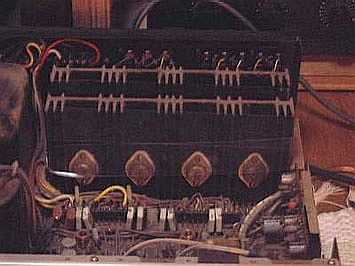

本質的に優秀なアンプなのはわかって来たので このままにしてしまうのは悔しい。 そこで対策。 とは言っても改造は趣味でない。 まずボンネットを外してみる。 この時代のアンプは大抵そうだが ボンネットや足の強度には無頓着だ。 これは仕方の無い事で、 そのような事で音が変わると騒がれたのは もう少し後の時代なのだ。 その代わり主用パーツやスイッチ類などには お金が掛かっていると見た。 足はともかくボンネットは軟弱。 薄っぺらい鉄板で、しかもスリットだらけである。 使ってみてわかったが、このアンプは 嘘のように発熱が少ない?。 だからこんなに風通しを良くする必要は無いのだが 何故こんなに穴だらけにしたのか理解に苦しむ。 叩けばビンビン鳴るボンネットを、まずは外してみる。

予想通り、全然変わらない。(笑) そこで第2弾。 ヒートシンクにビニールテープを貼ってみる。 皆さんならお分かりでしょう。 櫛形のヒートシンクの山の部分に ピーっとテープを一本貼る。 これだけでヒートシンクの鳴きは 面白いように止まってしまう。 元々特に鳴きが多いヒートシンクではなかったので それこそ大して期待はしていなかった。 ところが、音を出してみると、、、。 「!」 随分違うのでびっくりした。 華やかだけどニュアンスと言うものを全く感じさせなかった ハイエンド。 それが一変して七色の変化球を投げて来る感がある。 もちろん、トータルでのクオリティーも大幅アップ。 このアンプも、まさか自分がこんな音を出せるとは 思っていなかったに違いない。 長生きはするもんだ?。

だが、今回はかみさんの方が点が辛い。 確かに全然良くなったけど 低音の抜けはイマイチだとのたまう。 そりゃー確かにA-10Ⅲと比べると 制動力では負ける気はするが そんな捨てた物じゃあない。 更に言うならニュアンスという点では上回って さえいるのでは?と言うのがよっしーの感想。 ここでやり残した事に手をつける事にした。 10月15日 何をやり残していたかと言うと スピーカーケーブルである。 この時代のアンプの常として JA-S71もスピーカーターミナルが貧弱なのは 否めない。 1、5□の普通の並行コードが精一杯なのだ。 これまた余談だが 昔使っていたJA-S31は 貧弱ではあるが一応ねじ込み式のターミナルを持っていた。 だからYラグなど使えば太いコードも 一応OKだった。 ところがJA-S71のそれは ワンタッチ式なのである。 当時はこちらの方が高級だったのだろうか?。 理解に苦しむ点ではある。

何とか繋ぎ足してでもキャプタイヤを と思っていたら ちょうど良いところにちょうど良いケーブルが? 来た。 何か?。 山本さんから、ISODA&オーディオクエストのSPケーブルを 拝借したのである。 もちろん、メインの装置に組み込んで お気に召すならお買い上げ~ という前提なのではあるが 取り敢えずの前哨線という事で JA-S71のために一肌脱いでもらおう。

接続完了。 SA3→JA-S71のメイン部→ロジャース という流れに新しいケーブルを組み込んだわけだが 頭の中で、日頃聴いている SA3→A-10Type3のメイン部→ロジャース (SPコードは5,5□のキャプタイヤ) の音と比較しながら聴いてみる。 さて?。 「、、、。」 う~ん、なかなか興味深い結果が出た。 結論から言うと 今回初めて試してみた組み合わせは ある部分において通常聴いている組み合わせを 上回っている部分もあった。 ①何というか、音の輪郭は鮮明。 音像ににじみが無く 音場が前後左右とも広がった。 非常に見通しが良い。 ②音離れが良い。 音がスパーン!と立ち上がる。 思わず身が縮む瞬間さえあった。 ③特に低音に固さが出た。 ロジャースの音は 極めてハイスピードだと僕は思っている。 (ただしアンプ次第) 低域についてももたつくなどという事は無く、 動きは大変軽い。 ただし、これまではハイスピードだが 柔らかい低音しか出してくれていなかった。 これはポリプロのコーンの宿命と思っていたが 今回の件からすると一概にそうとも言えないようだ。 かなりピンっと張った音が襲いかかって来るではないか。

と言うのが正直なところだが 気になる所もいくつかある。 ①高域のキャラクターが 復活して来た?。 ケーブルが高品位になって JA-S71のキャラクターが 聞き取り易くなってしまった?。 ただし、このキャラクター、 決して悪いものではないという事は 繰り返しておく。 一種の清涼感があり 気分壮快。 これが広い音場の再生に 貢献しているのは間違い無い。 ホールトーン、付加されたエコー などを実に明瞭に描き出す。 ただ、ちょっと一本調子で 耳についてしまう。 ま、慣れの問題かもしれないが、、。 ② ①とも関連するが 全体に引き締まるので 低音の音程の刻みなども 実に明快でしかも張りが強いのが嬉しい反面 ちょっと量感不足?。 のたうつ様な、わざともたつく様な ベースの表現などというのは特に苦手で、 ややもするとちょっと腰高に聞こえなくもない。 こちらも慣れの問題かもしれないが その時点での間違いの無い印象ではある。

とはしない。 JA-S71からは一度離れて SA3→A-10Type3→ロジャースに ISODA&オーディオクエストの SPケーブルを繋いでみよう。 もちろんネッシーにも。 普段の装置がどう変化するかこそが 重要なのだ。 そして再び砲金ターンテーブルシートの 試聴へと続いて行くのであります。

一つ前の日記に戻る。 日記のMENUへ。 表紙へ。

|

写真ではわかりにくいが

写真ではわかりにくいが