|

再びシェルに話しが戻る。 と、言うのも、アントレーのシェルの使いこなしが 途中で終わっていたからだ。 加えて、ビクターの溶湯鍛造シェル、 更にオーディオクラフトのAS-12Kにもご登場頂く事とする。

大変景気の良い音、が第一印象だったこのシェルだが、 シェル上面にサエクのシェルに付属して来た 板状のウエイトを載せる事で一気にハイファイ調になったのが 前回までの所のご報告。 それは良いが、ちょっとマジメになり過ぎて、 このシェルの持ち味まで殺してしまったな、 と言うのが正直な感想だった。 重量、というより、ダンプしている面積の問題と踏んで、 適当な面積の物を物色するが、 そう簡単には見つからない。

購入の上加工すれば良いのだろうが わざわざ加工というのが面倒臭い。 全く持って不精者?。 でも、部屋のあちこちをごそごそ引っ掻き回す内に ちょうど良さそうな物が出て来た。 それは何か?。説明するのは難しいが実はとあるカートリッジ (断線して使い物にならなくなったのを 興味半分で分解した事があったのだ。) のボディの一部である。 写真を見ての通り、 なかなか不細工な収まり方だが 廃物利用なので文句も言えない。

う〜ん、、、。我ながらお見事!。 (素直に喜ぼう) ちょうど良いさじ加減である。 慣れない環境に放り込まれて 萎縮気味だった少年が枷を外されたような、 それでいて少しは大人になって帰って来たような感じ、 と言った所か。 これが本来の姿なのだろうと言う ハイファイ調で、しかも開放感のある鳴り方だ。 思わずニコニコしてしまう。

気を良くして他のシェルにも挑戦。 まずはクラフトのAS-12Kから。 これは某所より、つい最近お譲り頂いた物。 前オーナーは、クラフトの指掛けだけが必要だったとの事。 逆に僕はクラフトの指掛けだけは持っていて (アントレーのシェルに付いていた) 本体は無かった。 渡りに船、みたいな感じでシェル本体だけお譲り頂いた。 だから、お試し。

「、、、。」 なるほど、破綻は何も無い。 中高域の美しさなど、これで何の問題が有るのか と言いたくなるような仕上がりである。 ただ、どこか“軽い”。 例えば、ピアノなら、弦が10cm位短くなってしまったような、 そんな感じの聞こえ方になる。 多分、これは単純に重量の問題だろう。 今回はやらなかったが、多少ウエイトを付加してみると 良い結果が出るかもしれない。 、、、。 なんて偉そうな事、俺に言われたくないだろうな。 このシェルも、、、。 ちなみに新発売(’83年)当時の広告を見ると、 自重12g。 アルミ一体成型削り出し。 トーンアームとの取り付けガタを追放した 独自のキーロック方式を採用。 となっていて、お値段は4,700円(エボニ―) と4,900円(アルミ色)だ。 現在もたいして値上がりはしていないのだろうから、 超お買い得としか言いようが無い。 新たに、これと同じ物を作ろうとしたら、 軽く1〜2万の値札が付くだろう。 そう考えたら、文句を言うなんてとんでもない。 後は使いこなしで追い込めば良い。 加えて、今日はL−1000との組み合わせしか試せてないし、 カートリッジ、アーム、プレーヤーが変われば 話しはどんどん変わって行くに違いない。

ちょっとだけ、お付き合い頂きたい。 ここ1〜2ヶ月、シェルをとっかえひっかえしてみて思ったのは 改めて使いこなしの重要性。 同じカートリッジが、シェル一つでころころ音が変わってしまう。 そして、そのシェルに何らかの細工を施すと、 これまた面白い様に音は違ってしまう。 その変わり方たるや、下手をするとアンプやスピーカーを取り替えた 以上の激しさなのだ。 こうなると、色々試してみなければ損だ、 と言う気にもさせられる。 そして、単純に価格で価値を語れない分野である事も、 又楽しい。 例えば50万円のアンプと100万円のアンプに 勝負をさせたら、やっぱり50万円のアンプの勝ち目は薄い。 同一人物が使うとしたら、 その差を使いこなしだけで埋めるのはまず不可能と言って良いだろう。 でも、シェルなんかは話しがかなり違う。 5千円のシェルが1万円のシェルに必ず負けるとは限らない。 だから面白い。 正に好み次第。細工次第だ。 構成部品点数が少なく、そもそもの作りが単純な物ほど そういう事が平気で起こり得るのである。 試す阿呆に、試さぬ阿呆。 同じアホなら試さにゃぁ損々?。

さてと、と言う事で ビクターの溶湯鍛造シェルの出番。 このシェル、実は四半世紀近く前に 初めて我が家に来たシスコン(もちろんビクター製) の生き残りなのだ。 (ああ、なんて物持ちが良いんだろう、、、。) レコードプレーヤーはJL−F35Mと言う、 物凄い薄っぺらなデザインのフルオートプレーヤーだった。 付属のカートリッジはもちろんMMで、Z−1Sと言う物だった。 そのプレーヤーはさすがに処分してしまったが、 (今となってはちょっと後悔している) カートリッジとシェルは取り外して置いたと言うわけ。 このシェルにはZ−1以外のカートリッジが装着された試しが無いが、 今回24年目にして初めて他のカートリッジを付けてみる機会が来たわけだ。

同じビクター同志でご対面。 思えば20余年前。このシェルにこんな立派なカートリッジを 付ける事の出来る日が来るとは、想像だにしなかったのであった、、。 なんて、個人的回想は置いておいて、試聴。 「、、、。」 一聴すると大変鮮明な音。 ただ、やっぱりちょっと荒い。 一番わかりやすいのはシンバル系の音で、 なんだか全てのシンバルが安物に取り換えられてしまった様に 聞える。 さすがに、これは頂けなかった。 ふと思い、例によって別冊FMfan21号 (’79年春号)を引っ張り出した。 長岡先生の「プレーヤーフルテスト」に ビクターのQL−A7が載っていて、 その中に溶湯鍛造シェル、PH−6についてのコメントがあった。 “ハイエンドに多少メタリックな音がつくが、 ハードでダイナミックなシェルだ。” との事。 ま、自分の感想もそんなには外れていなかったな、 と一安心。 ただ、僕の感想としては、ハイエンドに多少、、、 なんて物じゃあない。 もっと強烈だ。

第一に言っておかなければならないのは 僕の持っているシェルは、PH−6その物ではない と言う事。 まず、明らかに指掛けが違う。 PH−6にはクラフトのAS−12Kにも似た 樹脂製の指掛けが付く。 この指掛けが、カートリッジ取り付けネジの 受けも兼ねている所も同じだ。 対して僕の手持ちのシェルは、 ボディサイドに金属製の指掛けが ネジで取り付けられる様になっている。 若気の至りで、手持ちのシェルオリジナルの 指掛けはいじり倒した挙句ネジを馬鹿にしてしまい 当の昔に紛失してしまっている。 その為もあって、今回はクラフトの指掛けを 流用して、姿形はPH−6にそっくりとした。 でも、PH−6その物と言い切ってはいけない気もする。 大差ないと言えば無いのだろうが、 ほんの少しの違いで、シェルの音も激変してしまうと言う事実を 目の当たりにし続けているので うかつな事は言えない。

長岡先生はプロであり、メーカーの貸し出し機材を使って 商業誌に製品テストレポートを書く立場。 対して僕はと言えば、個人のサイトで気楽に発言出来る立場。 この差は大きい。 まして、僕はとっくの昔にその製品が市場から姿を消した 時点で、勝手に物を言っている。 逆に、前述の長岡先生のコメントなどは、正にその製品が 市場で売られている時に、買い物ガイドとして読まれる事を 前提に書かれた物。 この差も大きい。 諸々の要因が、同一事象に対しての物の言い方を 変えているのかもしれない。

どうしようもないシェルだ、などと早合点してはいけない。 他のシェル同様、 使いこなしでメタリックさを押さえられれば、 華やかな音を聴かせてくれる一品として重宝するかもしれない。 第一、それ以前にソースやら、その他の装置やらが違えば 今のままでも充分楽しいと受け止められるだろう。 一応、と思い例のサエクの板状ウエイトを載せてみたが これはほとんど効果は無かった。 ブチルゴム、エポキシ固めなどの方が効果が有るのかもしれない。 これについても、時間があれば研究してみたいものだ。

課題は残る。 AS−12Kの重量付加。 溶湯鍛造シェルのダンプ、、、。 うむむむむ、、、。 日記の続きはこちらです。 (12月23日 UP!) 一つ前の日記に戻る。 MENUへ。 掲示板へ。

|

頭の上に、奇妙な板切れを

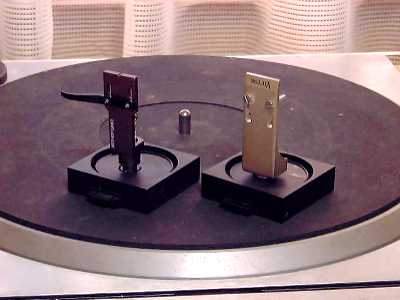

頭の上に、奇妙な板切れを 左がAS−12K。

左がAS−12K。